Video & Text:Yudai Tsubone

Special Thanks & Drone Contents:DayDream Palau / Ryoma Cruise

Edit:Tatsuya Nakamura

ユナイテッド航空でグアムから乗り継ぎ、パラオを目指す。

ベテランダイバーが集う太平洋の島国パラオは、東京からグアム経由で約5時間半と、北海道から沖縄の与那国島に向かうのと変わらないほどの距離感だ。

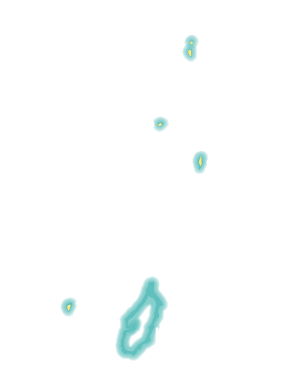

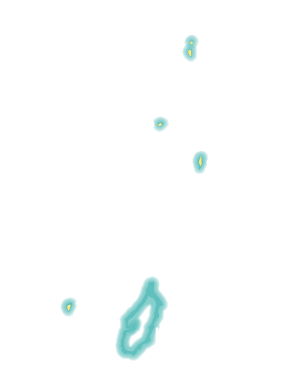

日本と時差のないパラオは、グアムやサイパンなどのミクロネシアに近いイメージだが、実はフィリピンに近く、領海の南端はインドネシアと国境を接する。この、ミクロネシアと東南アジアの魚種やサンゴ礁景観をミックスしたような海域が、パラオのSouthwest Islands “南西諸島”である。

今回の取材は「パラオ最南端のヘレンリーフを目指すダイブクルーズの水中景観を今のうちに記録しておきたい」というデイドリーム パラオの秋野さんにより決行された。オーシャナ編集部と、秋野さんからのご指名で水中写真家の峯水亮さんが、8泊9日のスケジュールでデイドリームのクルーズ船、龍馬Ⅰ号に乗船する。

龍馬クルーズでしか来ることができない、パラオ最南端の島

龍馬Ⅰ号で最初の島を目指す航海中、峯水さんに「日本では黒潮の反流が海中生物をある海域に留める役割をしている」と聞いた。真夜中のブラックウォーターダイブで浮遊生物を追う水中写真家ならではの話だ。

パラオの最南端は北緯2度に位置しており、地球を2つに分ける大規模潮流の赤道による影響が強い。赤道にも強力な反流があり、外洋での航海やダイビングで潮流を考慮することは非常に重要だ。航海士は潮を読むことで船を効率的に動かし、ダイブガイドは潮に合わせて潜ったデータを蓄積し、驚くような生物との出会いを演出する。

話をパラオの海に戻すと、多くのダイバーはブルーコーナーでパラオの海を知り、さらに多くの群れを求めて南のペリリュー島や北のアンガウル島を目指す。季節によってはダイブクルーズで魚たちの産卵を狙う。遠征ツアーやダイブクルーズでしか来ることができない場所を潜るころには、パラオの海を語れるだろう。

しかし、この国にペリリュー島の南にあるアンガウル島からさらに先の島があることを知るダイバーは少ない。

龍馬クルーズでしか来ることができない、パラオ最南端の島

龍馬Ⅰ号で最初の島を目指す航海中、峯水さんに「日本では黒潮の反流が海中生物をある海域に留める役割をしている」と聞いた。真夜中のブラックウォーターダイブで浮遊生物を追う水中写真家ならではの話だ。

パラオの最南端は北緯2度に位置しており、地球を2つに分ける大規模潮流の赤道による影響が強い。赤道にも強力な反流があり、外洋での航海やダイビングで潮流を考慮することは非常に重要だ。航海士は潮を読むことで船を効率的に動かし、ダイブガイドは潮に合わせて潜ったデータを蓄積し、驚くような生物との出会いを演出する。

話をパラオの海に戻すと、多くのダイバーはブルーコーナーでパラオの海を知り、さらに多くの群れを求めて南のペリリュー島や北のアンガウル島を目指す。季節によってはダイブクルーズで魚たちの産卵を狙う。遠征ツアーやダイブクルーズでしか来ることができない場所を潜るころには、パラオの海を語れるだろう。

しかし、この国にペリリュー島の南にあるアンガウル島からさらに先の島があることを知るダイバーは少ない。

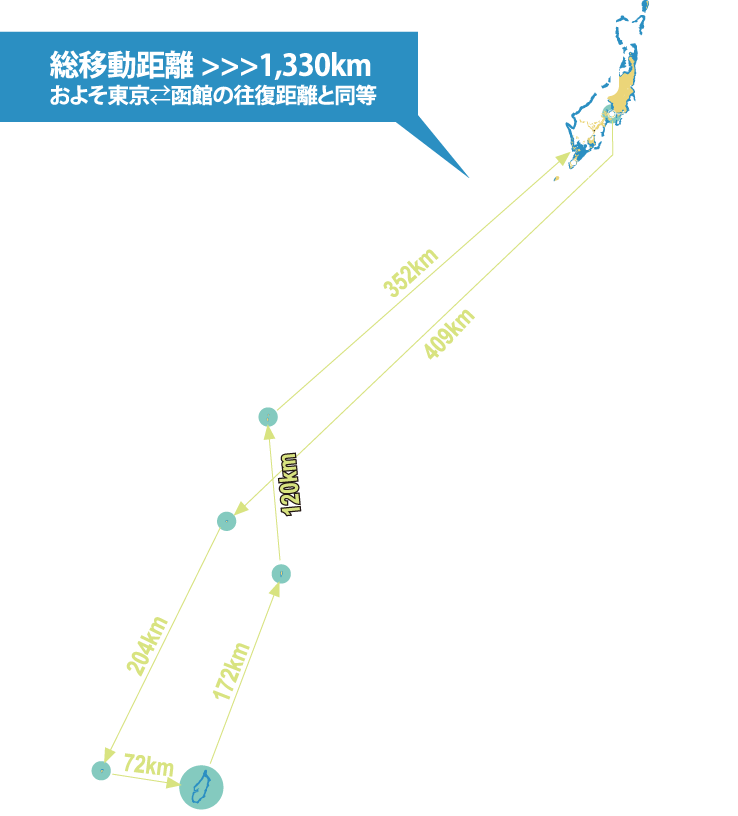

パラオの最南端は、多くのダイビングサービスが立ち並ぶコロール島から直線距離で570kmのヘレンリーフ。途中の島には空港がなく、ヘリコプターで行くには航続距離が足らず、船で行くことが唯一の方法となる。

年間で50人ほどしか外国人が訪れないこの秘境に、現在、ダイブクルーズとして訪れるのは龍馬Ⅰ号だけ。周辺の島も含めて、1年間にたった10数名のダイバーしか潜っていない。

さらに、外洋航海となるので海のコンディションが良くなる季節しか航海できない。龍馬Ⅰ号のダイブクルーズでも1年に1回、6月の穏やかな時期しか開催できないという、まだまだ未知の発見がある海だ。

このクルーズの総移動距離は1,330km。日本のダイビングメディア初取材のパラオ南西諸島 全島周遊クルーズを、7日間の航海潜水記録としてお届けしよう。

パラオの最南端は、多くのダイビングサービスが立ち並ぶコロール島から直線距離で570kmのヘレンリーフ。途中の島には空港がなく、ヘリコプターで行くには航続距離が足らず、船で行くことが唯一の方法となる。

年間で50人ほどしか外国人が訪れないこの秘境に、現在、ダイブクルーズとして訪れるのは龍馬Ⅰ号だけ。周辺の島も含めて、1年間にたった10数名のダイバーしか潜っていない。

さらに、外洋航海となるので海のコンディションが良くなる季節しか航海できない。龍馬Ⅰ号のダイブクルーズでも1年に1回、6月の穏やかな時期しか開催できないという、まだまだ未知の発見がある海だ。

このクルーズの総移動距離は1,330km。日本のダイビングメディア初取材のパラオ南西諸島 全島周遊クルーズを、7日間の航海潜水記録としてお届けしよう。

Day1

真っ暗な夜のパラオに飛行機が到着した。オフシーズンということもあり、機内は空席が多い。

気温は25度程度のほどよい暑さの中、港へ向かいダイビングボートに乗り込む。母船の龍馬Ⅰ号は沖合に待機している。荷物を確認し、眠い目をこすりながらダイビング器材に忘れ物がないかチェックする。出港してしまうと8日間、後戻りはできない。

海がやや荒れているので、翌日の朝に出港だった予定が繰り上げられた。夜通し船を走らせ、最初の目的地を目指す。

揺れが少ない設計の龍馬Ⅰ号といえども、荒れた外洋では揺れる。まもなく夜中の3時だが、早めにカメラ機材を準備しておくことにした。飛行機内でしっかり睡眠をとっておいてよかった。

その後、万全の状態で眠りについたが、数時間眠って起きた頃には、案の定船は大きく揺れていた。

荒天のスタートとなってしまったが、ダイビングを始める頃には良くなるだろうとクルーズディレクターの秋野氏から説明を受ける。

Day1

真っ暗な夜のパラオに飛行機が到着した。オフシーズンということもあり、機内は空席が多い。

気温は25度程度のほどよい暑さの中、港へ向かいダイビングボートに乗り込む。母船の龍馬Ⅰ号は沖合に待機している。荷物を確認し、眠い目をこすりながらダイビング器材に忘れ物がないかチェックする。出港してしまうと8日間、後戻りはできない。

海がやや荒れているので、翌日の朝に出港だった予定が繰り上げられた。夜通し船を走らせ、最初の目的地を目指す。

揺れが少ない設計の龍馬Ⅰ号といえども、荒れた外洋では揺れる。まもなく夜中の3時だが、早めにカメラ機材を準備しておくことにした。飛行機内でしっかり睡眠をとっておいてよかった。

その後、万全の状態で眠りについたが、数時間眠って起きた頃には、案の定船は大きく揺れていた。

荒天のスタートとなってしまったが、ダイビングを始める頃には良くなるだろうとクルーズディレクターの秋野氏から説明を受ける。

「みねさんとヘレンを潜れる日が来るとは思わなかったよ。世界の果てまで行かないとね」

デイドリームの秋野さんと水中写真家の峯水さんは同年代で旧知の仲だ。今回、オーシャナの取材にカメラマンとして同行いただく峯水さんは、自身の専門でもあるブラックウォーターダイブ等で、6回の龍馬クルーズを経験している。

1日目はダイビングのない移動日。距離にして約400km。沖縄の那覇から石垣島までの距離を、龍馬Ⅰ号はダイビングボートを曳航しながらゆっくり巡航で走らせる。

潮流と風に逆らうことになってしまい、いつもより速度が出ず、揺れも大きい。過去に4度のヘレンリーフ・クルーズに参加したことがあるゲストが「こんなに揺れたのは初めて」というほどだ。

クルーズスケジュールと南西諸島の概要についてブリーフィングを受けた後は、少し早めの飲み会が始まる。

日本から持ち寄ったボトルを手に、世界中の海を潜ってきたダイバーたちとの話で盛り上がった。

「みねさんとヘレンを潜れる日が来るとは思わなかったよ。世界の果てまで行かないとね」

デイドリームの秋野さんと水中写真家の峯水さんは同年代で旧知の仲だ。今回、オーシャナの取材にカメラマンとして同行いただく峯水さんは、自身の専門でもあるブラックウォーターダイブ等で、6回の龍馬クルーズを経験している。

1日目はダイビングのない移動日。距離にして約400km。沖縄の那覇から石垣島までの距離を、龍馬Ⅰ号はダイビングボートを曳航しながらゆっくり巡航で走らせる。

潮流と風に逆らうことになってしまい、いつもより速度が出ず、揺れも大きい。過去に4度のヘレンリーフ・クルーズに参加したことがあるゲストが「こんなに揺れたのは初めて」というほどだ。

クルーズスケジュールと南西諸島の概要についてブリーフィングを受けた後は、少し早めの飲み会が始まる。

日本から持ち寄ったボトルを手に、世界中の海を潜ってきたダイバーたちとの話で盛り上がった。

Day2

船の周りをカツオドリが飛んでいる。島が近い証拠だ。32時間の航海を経て、龍馬Ⅰ号の前方に小さな島が見えてきた。ひさしぶりに陸地を見て、歓喜と安堵の2つの感情が湧く。プルアナ島はかつて日本人がリン鉱石を採取していたと聞き、先人たちがこんなところまで活動範囲を広げていたということが誇らしい。

このあたりは「赤道反流」が当たる海域で、時に強い流れが当たる。

今回の龍馬クルーズでは南側と北側のリーフを潜った。

Day2

船の周りをカツオドリが飛んでいる。島が近い証拠だ。32時間の航海を経て、龍馬Ⅰ号の前方に小さな島が見えてきた。ひさしぶりに陸地を見て、歓喜と安堵の2つの感情が湧く。プルアナ島はかつて日本人がリン鉱石を採取していたと聞き、先人たちがこんなところまで活動範囲を広げていたということが誇らしい。

このあたりは「赤道反流」が当たる海域で、時に強い流れが当たる。

今回の龍馬クルーズでは南側と北側のリーフを潜った。

ファーストダイブはプルアナ島の南端リーフへ。ゆるやかな流れの「NARUTO」で、サメを狙う。

サンゴ礁の裾礁らしく斜面のゆるやかなリーフの棚に、水深30mまでテーブルサンゴ、枝状サンゴ、葉状サンゴが隙間なく埋め尽くす。少し進むと、黄色のイソバナがたくさん見えてきた。下向きに広がるイソバナのエリアもある。壁に当たった潮が湧昇流になるのだろう。

ファーストダイブはプルアナ島の南端リーフへ。ゆるやかな流れの「NARUTO」で、サメを狙う。

サンゴ礁の裾礁らしく斜面のゆるやかなリーフの棚に、水深30mまでテーブルサンゴ、枝状サンゴ、葉状サンゴが隙間なく埋め尽くす。少し進むと、黄色のイソバナがたくさん見えてきた。下向きに広がるイソバナのエリアもある。壁に当たった潮が湧昇流になるのだろう。

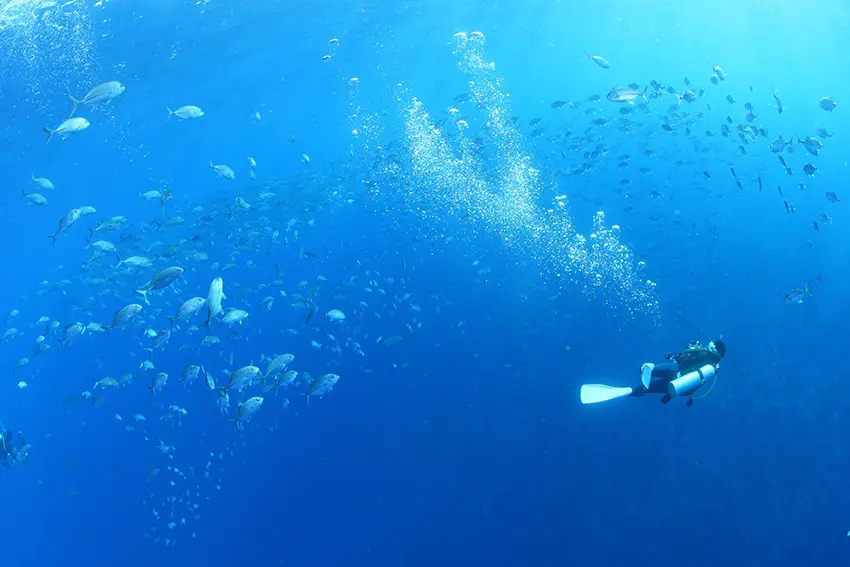

南西諸島のツムブリは好奇心旺盛でダイバーに寄ってくる。こちらをチラチラ見ながら泳ぎ、カメラ目線になることも多い。

50匹ほどのツムブリに囲まれて写真を撮っているとグレイリーフシャークも集まってきた。ガイドが音を鳴らすと、1匹だけだがシルバーチップシャークも寄ってきた。これらのサメは、ダイバーが見ることができる水深20~40mではメスが多く、オスは普段100m以上の深場にいるようだ。今日見られたサメは生殖器のクラスパーが見えたので、オスだった。満月の前日に、繁殖期を迎えているかもしれない。

南西諸島のツムブリは好奇心旺盛でダイバーに寄ってくる。こちらをチラチラ見ながら泳ぎ、カメラ目線になることも多い。

50匹ほどのツムブリに囲まれて写真を撮っているとグレイリーフシャークも集まってきた。ガイドが音を鳴らすと、1匹だけだがシルバーチップシャークも寄ってきた。これらのサメは、ダイバーが見ることができる水深20~40mではメスが多く、オスは普段100m以上の深場にいるようだ。今日見られたサメは生殖器のクラスパーが見えたので、オスだった。満月の前日に、繁殖期を迎えているかもしれない。

2本目はNorth Reefへ。こちらも流れはゆるやかで泳ぎやすく、魚影も濃く、今回はどうやら当たり年だ。例年に比べて赤道反流が強く当たってないらしい。リーフから離れ、底が見えないドロップオフ沿いで大物を狙う。こちらではツムブリの群れにムロアジも混ざってさらに賑やかに。1本目同様にグレイリーフとシルバーチップシャークも集まった。

後半はリーフに戻り、赤いイソバナが咲き乱れる景色を眺めながら徐々に水深を浅くして浮上する。島ごと、リーフごとに優占するサンゴの種類が違うと聞いていたが、最初の2ダイブで十分に感じた。

「こんなにサンゴがあるなんて!見渡す限り、森のよう。生きててよかった。ここまで来てよかった」

パラオを何度か潜っているが、南西諸島は初めてというゲストも大喜びだ。

プルアナ島は有人島。人間が住む場所は排水等の影響を受けるため、水面ギリギリまでサンゴが元気なのは、住民によるインパクト が少ない証拠だ。

日本からパラオ南西諸島への長い旅の甲斐あって、最高に楽しい初日のダイブを終えた。

2本目はNorth Reefへ。こちらも流れはゆるやかで泳ぎやすく、魚影も濃く、今回はどうやら当たり年だ。例年に比べて赤道反流が強く当たってないらしい。リーフから離れ、底が見えないドロップオフ沿いで大物を狙う。こちらではツムブリの群れにムロアジも混ざってさらに賑やかに。1本目同様にグレイリーフとシルバーチップシャークも集まった。

後半はリーフに戻り、赤いイソバナが咲き乱れる景色を眺めながら徐々に水深を浅くして浮上する。島ごと、リーフごとに優占するサンゴの種類が違うと聞いていたが、最初の2ダイブで十分に感じた。

「こんなにサンゴがあるなんて!見渡す限り、森のよう。生きててよかった。ここまで来てよかった」

パラオを何度か潜っているが、南西諸島は初めてというゲストも大喜びだ。

プルアナ島は有人島。人間が住む場所は排水等の影響を受けるため、水面ギリギリまでサンゴが元気なのは、住民によるインパクト が少ない証拠だ。

日本からパラオ南西諸島への長い旅の甲斐あって、最高に楽しい初日のダイブを終えた。

Day3

プルアナ島から一晩かけて移動して、朝にはトビ島が見えてきた。ここからは、コロールに戻るよりもインドネシアの西パプアに行く方が近い。それ故に、サンゴや魚種などの水中環境もインドネシアに似てくるという。

トビ島は美しい島で、ヤシの実ジュースがおいしいと聞いた。たしかに、プルアナ島よりもヤシの木が多く、絵に描いたような南国の島だ。

潮の流れを考慮して、1本目は島の南のリーフを東側からエントリーして潜る。いつもより流れが弱く、潜りやすそうだ。

Day3

プルアナ島から一晩かけて移動して、朝にはトビ島が見えてきた。ここからは、コロールに戻るよりもインドネシアの西パプアに行く方が近い。それ故に、サンゴや魚種などの水中環境もインドネシアに似てくるという。

トビ島は美しい島で、ヤシの実ジュースがおいしいと聞いた。たしかに、プルアナ島よりもヤシの木が多く、絵に描いたような南国の島だ。

潮の流れを考慮して、1本目は島の南のリーフを東側からエントリーして潜る。いつもより流れが弱く、潜りやすそうだ。

エントリーしてすぐに垂直のドロップオフがそびえ立つ。90度に近い壁なので、枝状サンゴやテーブルサンゴは根付くのが難しそうだが、ここぞとばかりにパラオハマサンゴや巨大な葉状サンゴが、パラボナアンテナのようにドロップオフに張り付いている。ここではギンガメアジの群れを狙う。

水中ブザーで音を鳴らすことでダイバーの周りに集まるが、1分ほどしか持続しないので撮影のタイミングは限られるとの説明を受けた。

ドロップオフ沿いの水深20~25mをキープして、ほとんど泳がずに流されながら群れを狙う。

エントリーしてすぐに垂直のドロップオフがそびえ立つ。90度に近い壁なので、枝状サンゴやテーブルサンゴは根付くのが難しそうだが、ここぞとばかりにパラオハマサンゴや巨大な葉状サンゴが、パラボナアンテナのようにドロップオフに張り付いている。ここではギンガメアジの群れを狙う。

水中ブザーで音を鳴らすことでダイバーの周りに集まるが、1分ほどしか持続しないので撮影のタイミングは限られるとの説明を受けた。

ドロップオフ沿いの水深20~25mをキープして、ほとんど泳がずに流されながら群れを狙う。

少し泳ぐと、どこからともなくツムブリが集まってダイバーを囲んできた。プルアナ島よりも一回り大きいので群れに迫力がある。目視できない水深60m以上の深場から、グレイリーフシャークとシルバーチップシャークが音に釣られて集まってきた。数は5~6匹だろうか。小さなサイズから2m近い大きなサイズまで数種類のサメが混在していた。

20分ほど経過して少し水深を上げると、水面近くに100匹ほどのギンガメアジが群れていた。今まではガイドが音を鳴らすと集まっていたが、思うように集まらない。さらに進むと、島の南端に向かうにつれて徐々に流れが強くなり、プランクトンが多いのか濁った水が入ってくる。

少し泳ぐと、どこからともなくツムブリが集まってダイバーを囲んできた。プルアナ島よりも一回り大きいので群れに迫力がある。目視できない水深60m以上の深場から、グレイリーフシャークとシルバーチップシャークが音に釣られて集まってきた。数は5~6匹だろうか。小さなサイズから2m近い大きなサイズまで数種類のサメが混在していた。

20分ほど経過して少し水深を上げると、水面近くに100匹ほどのギンガメアジが群れていた。今まではガイドが音を鳴らすと集まっていたが、思うように集まらない。さらに進むと、島の南端に向かうにつれて徐々に流れが強くなり、プランクトンが多いのか濁った水が入ってくる。

500匹ほどの群れが集まり、チームの真横をゆっくりと、ダイバーを凝視しながら通り過ぎる。泡を吐かないようにゆっくり静かに呼吸していると、ぐるりと囲まれることもあった。ダイバーに興味津々のギンガメアジと目が合うので最高に楽しい。

ダイブ後半には50匹程のテングハギモドキや、マダラタルミ、ウメイロモドキも混ざり、水中がとても賑やかになった。

500匹ほどの群れが集まり、チームの真横をゆっくりと、ダイバーを凝視しながら通り過ぎる。泡を吐かないようにゆっくり静かに呼吸していると、ぐるりと囲まれることもあった。ダイバーに興味津々のギンガメアジと目が合うので最高に楽しい。

ダイブ後半には50匹程のテングハギモドキや、マダラタルミ、ウメイロモドキも混ざり、水中がとても賑やかになった。

2本目はトビ島北側のリーフを東から西へ向かって潜る。

船の上から見てもわかるほど水の色がきれいで、エントリーすると透明度30mを超えるブルーの景色が広がる。トビ島は北側も垂直のドロップオフで、外洋に鉛筆のようにそびえ立つ形なのが良くわかる。ここでは形の美しい葉状サンゴが大群生を形成していた。

毎回の歓迎パターンになっているツムブリが300匹ほどの群れになってチームを囲む。水深5mあたりの棚上に、パラオでは産卵イベントでおなじみのバッファローフィッシュ(カンムリブダイ)も現れた。5匹のうち、2匹が特大サイズ。これだけサンゴがたくさんあるのだから、食べ物に困らないのだろう。

バッファロー好きのゲストが「軽トラのようなサイズ!」と、手を広げて大喜びだった。

2本目はトビ島北側のリーフを東から西へ向かって潜る。

船の上から見てもわかるほど水の色がきれいで、エントリーすると透明度30mを超えるブルーの景色が広がる。トビ島は北側も垂直のドロップオフで、外洋に鉛筆のようにそびえ立つ形なのが良くわかる。ここでは形の美しい葉状サンゴが大群生を形成していた。

毎回の歓迎パターンになっているツムブリが300匹ほどの群れになってチームを囲む。水深5mあたりの棚上に、パラオでは産卵イベントでおなじみのバッファローフィッシュ(カンムリブダイ)も現れた。5匹のうち、2匹が特大サイズ。これだけサンゴがたくさんあるのだから、食べ物に困らないのだろう。

バッファロー好きのゲストが「軽トラのようなサイズ!」と、手を広げて大喜びだった。

やや珍しいサメのブラックチップシャーク(ツマグロ)も現れた。さらに真っ黒なアジのカッポレも現れて、開始10分ほどはとても忙しかった。

後半には、小さなギンガメアジが500匹ほどでガイドを囲む。まるで島の子どもたちが年に1回の龍馬来島を喜んで集まっているようだった。

やや珍しいサメのブラックチップシャーク(ツマグロ)も現れた。さらに真っ黒なアジのカッポレも現れて、開始10分ほどはとても忙しかった。

後半には、小さなギンガメアジが500匹ほどでガイドを囲む。まるで島の子どもたちが年に1回の龍馬来島を喜んで集まっているようだった。

葉状サンゴ優占から徐々に枝状サンゴが現れ始め、小さなハナヤサイサンゴが数多く生息するエリアもあった。今までのダイブでは見られなかったガレ場や白化しかけた枝状サンゴもあり、比較的にこのあたりはサンゴが入れ替わっているのではないかと感じた。

葉状サンゴ優占から徐々に枝状サンゴが現れ始め、小さなハナヤサイサンゴが数多く生息するエリアもあった。今までのダイブでは見られなかったガレ場や白化しかけた枝状サンゴもあり、比較的にこのあたりはサンゴが入れ替わっているのではないかと感じた。

3本目はトビ島の村を正面に見るポイントへ。ダイビングの移動中に、村の入り口で子どもたちが飛び跳ねながら手を振っているのが見えた。

ここはリーフの棚がほとんどなく、水深5mから一気に水底が見えないドロップオフになる。崖沿いはオーバーハングの地形が多く、ヤギ類やウミトサカ、トゲトサカなどのソフトコーラルが多い。それらのサンゴに住む、透け感のある黄色い体が美しいヤマブキスズメダイの幼魚やクダゴンベ、ドロップオフの窪みにある砂地でニチリンダテハゼが見られ、マクロ撮影が楽しめた。

(左)クダゴンベ (右)ニチリンダテハゼ

エキジット後に、ちょうど潮が満潮に近づいたタイミングでトビ島へ上陸した。

3本目はトビ島の村を正面に見るポイントへ。ダイビングの移動中に、村の入り口で子どもたちが飛び跳ねながら手を振っているのが見えた。

ここはリーフの棚がほとんどなく、水深5mから一気に水底が見えないドロップオフになる。崖沿いはオーバーハングの地形が多く、ヤギ類やウミトサカ、トゲトサカなどのソフトコーラルが多い。それらのサンゴに住む、透け感のある黄色い体が美しいヤマブキスズメダイの幼魚やクダゴンベ、ドロップオフの窪みにある砂地でニチリンダテハゼが見られ、マクロ撮影が楽しめた。

(左)クダゴンベ (右)ニチリンダテハゼ

エキジット後に、ちょうど潮が満潮に近づいたタイミングでトビ島へ上陸した。

トビ島は、パラオ共和国16の州の1つ、ハトホベイ州で唯一の有人島。面積は1㎢にも満たないくらい。今回の目的地でもあるヘレンリーフ内にあるヘレン島とトビ島が、パラオ最南端のハトホベイ州だ。

ヤシの木に囲まれた美しい南国の島は、日本の統治時代に大量に植林された。ヤシは水分も糖分も取れて、実も食べることができる。成長が早く、建築にも使用できる万能な植物だ。

住民を運ぶフェリーとしての機能もある龍馬号の訪れを、島民たちはヤシの実ジュースで歓迎してくれた。

トビ島は芝生が手入れされていて歩きやすく、ヤシの木にはハンモックがかけてあり、素朴ながらも幸福な生活感を感じる。ここでは通貨はさほど役に立たないだろう。龍馬号クルーやゲストからのお菓子や衣服のおみやげを渡すと、大きなヤシの実をたくさんくれた。「今夜は焼酎のヤシの実ジュース割りだね。めちゃくちゃうまいから飲みすぎないように」と秋野さんから素敵な提案。ディナー後のログタイムが楽しみだ。

トビ島は、パラオ共和国16の州の1つ、ハトホベイ州で唯一の有人島。面積は1㎢にも満たないくらい。今回の目的地でもあるヘレンリーフ内にあるヘレン島とトビ島が、パラオ最南端のハトホベイ州だ。

ヤシの木に囲まれた美しい南国の島は、日本の統治時代に大量に植林された。ヤシは水分も糖分も取れて、実も食べることができる。成長が早く、建築にも使用できる万能な植物だ。

住民を運ぶフェリーとしての機能もある龍馬号の訪れを、島民たちはヤシの実ジュースで歓迎してくれた。

トビ島は芝生が手入れされていて歩きやすく、ヤシの木にはハンモックがかけてあり、素朴ながらも幸福な生活感を感じる。ここでは通貨はさほど役に立たないだろう。龍馬号クルーやゲストからのお菓子や衣服のおみやげを渡すと、大きなヤシの実をたくさんくれた。「今夜は焼酎のヤシの実ジュース割りだね。めちゃくちゃうまいから飲みすぎないように」と秋野さんから素敵な提案。ディナー後のログタイムが楽しみだ。

村の代表に島を案内してもらった。街路樹のように植えられたヤシの木や白い花を咲かせたプルメリアを横目に島の内部に向かう。湿地帯のような場所には、広大なタロ芋畑があった。中には人間の背丈を超えるようなものも。トビ島は現在20名ほどしか住んでいないが、過去には1000人いたこともある。大人数の食を支えないといけないドイツ領時代から続く畑のようだ。

第一次世界大戦の後に訪れた日本人は、リン鉱石を採掘するための設備や発電所など、島の発展を支えてくれたそうだ。この辺境の島にも、今では太陽光発電やStarlinkの衛星回線でインターネットが繋がり、島の中心にある小学校で遠く離れた家族とビデオ通話をする住民の姿が見られた。

村の代表に島を案内してもらった。街路樹のように植えられたヤシの木や白い花を咲かせたプルメリアを横目に島の内部に向かう。湿地帯のような場所には、広大なタロ芋畑があった。中には人間の背丈を超えるようなものも。トビ島は現在20名ほどしか住んでいないが、過去には1000人いたこともある。大人数の食を支えないといけないドイツ領時代から続く畑のようだ。

第一次世界大戦の後に訪れた日本人は、リン鉱石を採掘するための設備や発電所など、島の発展を支えてくれたそうだ。この辺境の島にも、今では太陽光発電やStarlinkの衛星回線でインターネットが繋がり、島の中心にある小学校で遠く離れた家族とビデオ通話をする住民の姿が見られた。

Day4

トビ島から東へ。いよいよパラオ最果てのヘレンリーフへ向かう。これまでの島とは違い、サンゴ礁のバリアリーフに囲まれた「環礁」のヘレンは、内側の礁湖が103㎢(東京ドーム約2200個分)、浅いサンゴ礁を合わせると163㎢(東京ドーム約3500個分)もの面積を持つ。この大きさは、パラオの国土面積の70%を占めるバベルダオブ島の約半分ものサイズだ。

まずは環礁の入り口となるヘレンチャネルへ。太古の川の跡と言われる水路は幅が300mあり、大型の船が入れるほど広い。

Day4

トビ島から東へ。いよいよパラオ最果てのヘレンリーフへ向かう。これまでの島とは違い、サンゴ礁のバリアリーフに囲まれた「環礁」のヘレンは、内側の礁湖が103㎢(東京ドーム約2200個分)、浅いサンゴ礁を合わせると163㎢(東京ドーム約3500個分)もの面積を持つ。この大きさは、パラオの国土面積の70%を占めるバベルダオブ島の約半分ものサイズだ。

まずは環礁の入り口となるヘレンチャネルへ。太古の川の跡と言われる水路は幅が300mあり、大型の船が入れるほど広い。

名前の通り、真っ白な砂地が広がる。チャネルの両端と中央にはサンゴの根が広がり、水深15m~20mを潮の向きに合わせて潜る。トビ島と同じヤギ類とソフトコーラルの群生から、砂地にはハマサンゴやスリバチサンゴなどの大型サンゴが点在し、流れてくるプランクトンをキャッチするフィルターのような巨大イソバナやウミウチワが隙間を埋める。

名前の通り、真っ白な砂地が広がる。チャネルの両端と中央にはサンゴの根が広がり、水深15m~20mを潮の向きに合わせて潜る。トビ島と同じヤギ類とソフトコーラルの群生から、砂地にはハマサンゴやスリバチサンゴなどの大型サンゴが点在し、流れてくるプランクトンをキャッチするフィルターのような巨大イソバナやウミウチワが隙間を埋める。

根の上を探すとコロール島周辺ではレアなイナズマヤッコが、1回のダイブで3個体も見つかった。

根の上を探すとコロール島周辺ではレアなイナズマヤッコが、1回のダイブで3個体も見つかった。

50匹ほどのバラクーダや、せわしなく泳ぐマダラトビエイが水路を通過。ギンガメアジはヘレンでも好奇心旺盛でダイバーに寄ってくる。300匹ほどの群れと、500匹以上の大きな群れが二手に分かれて正面から向かってくる景色は圧巻だ。

50匹ほどのバラクーダや、せわしなく泳ぐマダラトビエイが水路を通過。ギンガメアジはヘレンでも好奇心旺盛でダイバーに寄ってくる。300匹ほどの群れと、500匹以上の大きな群れが二手に分かれて正面から向かってくる景色は圧巻だ。

ヘレン環礁のインリーフに入り、湖のように凪の海を進む。環礁内のヘレン島付近には、いくつかのパッチリーフがある。そのうちの1つに、コロールからのダイビングでは見ることがない、スパインチークアネモネフィッシュやカクレクマノミが住み着いている。ヘレンがフィリピンやインドネシアに近い証拠だ。

ヘレン環礁のインリーフに入り、湖のように凪の海を進む。環礁内のヘレン島付近には、いくつかのパッチリーフがある。そのうちの1つに、コロールからのダイビングでは見ることがない、スパインチークアネモネフィッシュやカクレクマノミが住み着いている。ヘレンがフィリピンやインドネシアに近い証拠だ。

水深1m~15mまでの根をゆっくり1時間かけて潜る。ハマサンゴが多いリーフだが、浅場には枝状のユビエダハマサンゴも多くあり、白砂が太陽光を反射して明るくクリアな美しい景色でのんびりマクロ撮影を楽しんだ。

ここまで、ほとんどのダイブが水底の見えないドロップオフだったので、息抜きのようなダイブに癒される。ボートから見るターコイズブルーの海がとても美しく、楽園に来たことを実感した。

水深1m~15mまでの根をゆっくり1時間かけて潜る。ハマサンゴが多いリーフだが、浅場には枝状のユビエダハマサンゴも多くあり、白砂が太陽光を反射して明るくクリアな美しい景色でのんびりマクロ撮影を楽しんだ。

ここまで、ほとんどのダイブが水底の見えないドロップオフだったので、息抜きのようなダイブに癒される。ボートから見るターコイズブルーの海がとても美しく、楽園に来たことを実感した。

3本目は再びヘレンチャネルへ。チャネルの南側の岸、White sandの反対側を潜る。「気持ちいいドリフトダイブだよ」とガイドが話す。どうやら潮の流れがかなり早いようだ。

なるべく流れが弱い場所までボートを移動させてエントリーした。棚上の水深5mあたりで、オレンジの体色が美しいアクセルロッドクラウンブレニーのオスを発見。この魚もパラオではヘレン特有の種である。

3本目は再びヘレンチャネルへ。チャネルの南側の岸、White sandの反対側を潜る。「気持ちいいドリフトダイブだよ」とガイドが話す。どうやら潮の流れがかなり早いようだ。

なるべく流れが弱い場所までボートを移動させてエントリーした。棚上の水深5mあたりで、オレンジの体色が美しいアクセルロッドクラウンブレニーのオスを発見。この魚もパラオではヘレン特有の種である。

太古の川を水深20m~25mのドロップオフ沿いに進む。サンゴ礁が上にしか発達できなかったことでこの地形ができたようだ。水の力によって切り落とされたような絶壁の崖と、流れの力が弱まる少しえぐれた崖が交互に続く。

中型サイズのカッポレや、100匹ほどのギンガメアジが流れに乗って現れた。我々を避けることなく、まっすぐ突っ込んできて消え去っていく。流れが早いので一瞬の出来事だ。

巨大なヤギやウミウチワが潮の流れに仰がれて大きく揺れている中に、ミクロネシアと東南アジアのスズメダイやチョウチョウウオ達が隠れていた。

太古の川を水深20m~25mのドロップオフ沿いに進む。サンゴ礁が上にしか発達できなかったことでこの地形ができたようだ。水の力によって切り落とされたような絶壁の崖と、流れの力が弱まる少しえぐれた崖が交互に続く。

中型サイズのカッポレや、100匹ほどのギンガメアジが流れに乗って現れた。我々を避けることなく、まっすぐ突っ込んできて消え去っていく。流れが早いので一瞬の出来事だ。

巨大なヤギやウミウチワが潮の流れに仰がれて大きく揺れている中に、ミクロネシアと東南アジアのスズメダイやチョウチョウウオ達が隠れていた。

午前中のダイビングを終えると、ヘレン環礁内で唯一の島で環境保護や密漁船の監視を行うレンジャーがボートに乗って龍馬号へとやってきた。もちろん、事前に入島許可を申請しているが、確認に来たようだ。

船長との会話の後、トビ島から預かった荷物をレンジャーに渡す。見た目は怖いレンジャーたちだが、笑顔でゲストたちに挨拶をしてくれた。

午前中のダイビングを終えると、ヘレン環礁内で唯一の島で環境保護や密漁船の監視を行うレンジャーがボートに乗って龍馬号へとやってきた。もちろん、事前に入島許可を申請しているが、確認に来たようだ。

船長との会話の後、トビ島から預かった荷物をレンジャーに渡す。見た目は怖いレンジャーたちだが、笑顔でゲストたちに挨拶をしてくれた。

ランチの後に、彼らの住むヘレン島へ上陸した。ヘレン島は30分もあれば歩いて1周ぐるっと回れるほどの小さな島。水深2mほどの浅海をウミガメがたくさん泳いでいる。この島は多くの海鳥やアオウミガメの産卵地になっているようだ。環礁内の浅く穏やかな場所は、天国に来てしまったかのような美しさだ。

ランチの後に、彼らの住むヘレン島へ上陸した。ヘレン島は30分もあれば歩いて1周ぐるっと回れるほどの小さな島。水深2mほどの浅海をウミガメがたくさん泳いでいる。この島は多くの海鳥やアオウミガメの産卵地になっているようだ。環礁内の浅く穏やかな場所は、天国に来てしまったかのような美しさだ。

日本の夏の海でもよく見かける渡り鳥のアジサシが、仰々しい鳴き声を上げながら宙を待っている。これらの島に住む鳥たちのフンによって植物が成長してきたヘレン島は、気候変動に伴う海面上昇の影響で島の消失が懸念されているが、近年はレンジャーや環境保全団体が植樹することで木々を増やしている。

日本の夏の海でもよく見かける渡り鳥のアジサシが、仰々しい鳴き声を上げながら宙を待っている。これらの島に住む鳥たちのフンによって植物が成長してきたヘレン島は、気候変動に伴う海面上昇の影響で島の消失が懸念されているが、近年はレンジャーや環境保全団体が植樹することで木々を増やしている。

木の上にも、木陰にもたくさんのアジサシが見られる。ここでは3種類がそれぞれナワバリを持っており、定住するセグロアジサシは涼しい木陰に、体が真っ黒で頭だけが白いクロアジサシは木の枝に巣を作って住み、ベンガルアジサシが北と南の浜で、時々水浴びをしながら卵や雛鳥を守っている。

木の上にも、木陰にもたくさんのアジサシが見られる。ここでは3種類がそれぞれナワバリを持っており、定住するセグロアジサシは涼しい木陰に、体が真っ黒で頭だけが白いクロアジサシは木の枝に巣を作って住み、ベンガルアジサシが北と南の浜で、時々水浴びをしながら卵や雛鳥を守っている。

人間が近づきすぎると親は飛び立って逃げてしまい、雛鳥の元へ帰ってこなくなることがある。残された雛鳥は誰にも育てられず、生きていくことが難しい。

炎天下の中、何匹かの雛鳥が息絶えている姿を見かけた。自然環境の厳しさが原因かもしれないし、人による影響かもしれない。訪れる人間が少ない、鳥たちの楽園で、1年に1回のチャンスといえど、私たちは最小限の行動に留めなければいけないことを体感した。

人間が近づきすぎると親は飛び立って逃げてしまい、雛鳥の元へ帰ってこなくなることがある。残された雛鳥は誰にも育てられず、生きていくことが難しい。

炎天下の中、何匹かの雛鳥が息絶えている姿を見かけた。自然環境の厳しさが原因かもしれないし、人による影響かもしれない。訪れる人間が少ない、鳥たちの楽園で、1年に1回のチャンスといえど、私たちは最小限の行動に留めなければいけないことを体感した。

ヘレン環礁内で龍馬を停泊し、波ひとつない穏やかな海上で夕焼けを見ながらディナーを楽しんだ後に、ヘレン島のレンジャーから無線で連絡が届いた。アオウミガメが産卵に訪れたようだ。

ダイビングボートで上陸し、真っ暗な茂みの中をレンジャーに案内してもらう。産卵中のウミガメや休息中の海鳥を刺激しないように、なるべくライトをつけずに歩く。産卵中のウミガメは2匹発見された。ビーチには海から這い上がってきた足跡もあった。

ヘレン環礁内で龍馬を停泊し、波ひとつない穏やかな海上で夕焼けを見ながらディナーを楽しんだ後に、ヘレン島のレンジャーから無線で連絡が届いた。アオウミガメが産卵に訪れたようだ。

ダイビングボートで上陸し、真っ暗な茂みの中をレンジャーに案内してもらう。産卵中のウミガメや休息中の海鳥を刺激しないように、なるべくライトをつけずに歩く。産卵中のウミガメは2匹発見された。ビーチには海から這い上がってきた足跡もあった。

途中、風が強くなりスコールが降りそうだったので、レンジャーステーションに避難した。保護されているウミガメの赤ちゃんを観察していると、暗がりの方から何か小さな生物が砂まみれでこちらへ向かってくる。

生まれたばかりのウミガメの赤ちゃんだ!

満月の翌日、激しい雨の中、その環境に合わせるように、10数匹の赤ちゃんが今まさに卵から産まれてきた。産卵を見るナイトツアーで、同時に他の卵から孵化するシーンを見られるのは非常に貴重な体験だ。

カニに襲われて怪我をしているウミガメや、月の明かりと間違えてステーションに迷い込むウミガメもいた。

私たちはレンジャーと一緒に数匹を保護し、海へと放流した。

途中、風が強くなりスコールが降りそうだったので、レンジャーステーションに避難した。保護されているウミガメの赤ちゃんを観察していると、暗がりの方から何か小さな生物が砂まみれでこちらへ向かってくる。

生まれたばかりのウミガメの赤ちゃんだ!

満月の翌日、激しい雨の中、その環境に合わせるように、10数匹の赤ちゃんが今まさに卵から産まれてきた。産卵を見るナイトツアーで、同時に他の卵から孵化するシーンを見られるのは非常に貴重な体験だ。

カニに襲われて怪我をしているウミガメや、月の明かりと間違えてステーションに迷い込むウミガメもいた。

私たちはレンジャーと一緒に数匹を保護し、海へと放流した。

Day5

Day5

環礁を後にする日の1本目は、再びヘレンチャネルを潜る。White Sandで潜った飛び根のチャネル側へ。昨日の夜から降り続いている雨の影響で、チャネル内はかなり濁っていた。このあたりはやはりイナズマヤッコが多い。今日も3個体が見られた。まるで沈没船の跡のような根を通り、水深20mの水底まで降りて、砂地に住むガーデンイールやハゼ、スカシテンジクダイの根を楽しんだ。

環礁を後にする日の1本目は、再びヘレンチャネルを潜る。White Sandで潜った飛び根のチャネル側へ。昨日の夜から降り続いている雨の影響で、チャネル内はかなり濁っていた。このあたりはやはりイナズマヤッコが多い。今日も3個体が見られた。まるで沈没船の跡のような根を通り、水深20mの水底まで降りて、砂地に住むガーデンイールやハゼ、スカシテンジクダイの根を楽しんだ。

ヘレン環礁をチャネルがある西側から出て、南を回ってアウトリーフの東側に龍馬号を走らせる。1本目は、東南東の方角に位置する、沖に向かって尖ったリーフのコーナーを潜る。

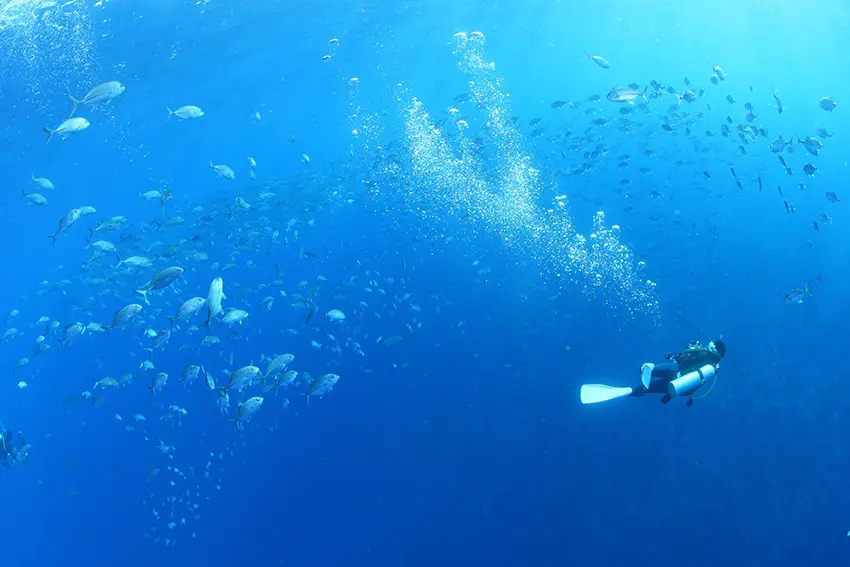

船の上から見ても真っ青な色の海に、東側は透明度が良いことを期待する。エントリーしてすぐに視界は絵の具のような真っ青なブルーに。透明度40m近い色だ。チャネルやインリーフとは違う、太めのハードコーラルの景色に目を奪われていると、開始早々にツムブリとギンガメアジがダイバーを囲む。パラオ南西諸島のいつもの風景だ。

ヘレン環礁をチャネルがある西側から出て、南を回ってアウトリーフの東側に龍馬号を走らせる。1本目は、東南東の方角に位置する、沖に向かって尖ったリーフのコーナーを潜る。

船の上から見ても真っ青な色の海に、東側は透明度が良いことを期待する。エントリーしてすぐに視界は絵の具のような真っ青なブルーに。透明度40m近い色だ。チャネルやインリーフとは違う、太めのハードコーラルの景色に目を奪われていると、開始早々にツムブリとギンガメアジがダイバーを囲む。パラオ南西諸島のいつもの風景だ。

ツムブリの数は50~100匹、ギンガメアジは最大で500~600匹といったところだろうか。時折、カッポレも近くに寄ってくる。

群れは横に広がったり、チームを分断するように下から上に向かったり、天井のような群れを形成することも。そこにブラックフィンバラクーダ30匹ほどの群れが2つ、遠目からこちらを見ている。混ざりたいのだろうか。

ツムブリの数は50~100匹、ギンガメアジは最大で500~600匹といったところだろうか。時折、カッポレも近くに寄ってくる。

群れは横に広がったり、チームを分断するように下から上に向かったり、天井のような群れを形成することも。そこにブラックフィンバラクーダ30匹ほどの群れが2つ、遠目からこちらを見ている。混ざりたいのだろうか。

ギンガメアジが通り過ぎた隙にそっと近づくと、ついにバラクーダもダイバーに寄ってきた。これまでのポイントではバラクーダにはあまり近づけなかったが、彼らも本当は1年に1回しか現れない人間たちに興味があるのだろうか。

ギンガメアジが通り過ぎた隙にそっと近づくと、ついにバラクーダもダイバーに寄ってきた。これまでのポイントではバラクーダにはあまり近づけなかったが、彼らも本当は1年に1回しか現れない人間たちに興味があるのだろうか。

沖側ではバラクーダとギンガメアジが混ざることもあり、リーフ側ではウメイロモドキが大量に押し寄せ、豪華な時間を過ごすことができた。このドロップオフは垂直の断崖絶壁ではなく、ややスロープ気味なので、水深50mあたりまで目視することができる。安心して中層の群れを撮影することができた。

沖側ではバラクーダとギンガメアジが混ざることもあり、リーフ側ではウメイロモドキが大量に押し寄せ、豪華な時間を過ごすことができた。このドロップオフは垂直の断崖絶壁ではなく、ややスロープ気味なので、水深50mあたりまで目視することができる。安心して中層の群れを撮影することができた。

ダイブ後半は水深5~10mの棚上へ。ガイドが指差す先にはアクセルロッドクラウンブレニーのメスがいた。数個体を見つけることができるのでゲスト全員が観察。ワイドもマクロも忙しい、充実したダイブだった。

曇り空の下で残圧ギリギリまで遊び、浮上後には「透明度がいいだけでも全然楽しいね!」とクルーズ後半で疲れ気味のゲストも全員が笑顔になっていた。

ダイブ後半は水深5~10mの棚上へ。ガイドが指差す先にはアクセルロッドクラウンブレニーのメスがいた。数個体を見つけることができるのでゲスト全員が観察。ワイドもマクロも忙しい、充実したダイブだった。

曇り空の下で残圧ギリギリまで遊び、浮上後には「透明度がいいだけでも全然楽しいね!」とクルーズ後半で疲れ気味のゲストも全員が笑顔になっていた。

ESE Cornerで十分に満足していたが、「次のダイビングはもっとダイナミックだよ」と秋野さんが言う。ヘレン環礁アウトリーフの北東に位置するNE Cornerは、南赤道海流の影響を受けるのか、魚の数も種類も多い。

このポイントはほぼ垂直に近い急なスロープで、水底は60m程。水深15~20mあたりを泳ぐ。

リーフ沿いにウメイロモドキとテングハギモドキが大量に群れている。珍しく近くに寄れて撮影していると、群れの中に大きな魚がいる。タマカイだ!

ESE Cornerで十分に満足していたが、「次のダイビングはもっとダイナミックだよ」と秋野さんが言う。ヘレン環礁アウトリーフの北東に位置するNE Cornerは、南赤道海流の影響を受けるのか、魚の数も種類も多い。

このポイントはほぼ垂直に近い急なスロープで、水底は60m程。水深15~20mあたりを泳ぐ。

リーフ沿いにウメイロモドキとテングハギモドキが大量に群れている。珍しく近くに寄れて撮影していると、群れの中に大きな魚がいる。タマカイだ!

クルーズ前から楽しみにしていた巨大ハタに会うことができた。

クルーズ前から楽しみにしていた巨大ハタに会うことができた。

タマカイは浅いサンゴ礁に生息するが、ダイビングで見られる場所はとても少ない。NE Cornerには巨体が隠れることができる窪みがあり、この場所でホンソメワケベラからクリーニングをされていた。とてものんびりしており、正面顔を撮ることもできそうだ。

タマカイは浅いサンゴ礁に生息するが、ダイビングで見られる場所はとても少ない。NE Cornerには巨体が隠れることができる窪みがあり、この場所でホンソメワケベラからクリーニングをされていた。とてものんびりしており、正面顔を撮ることもできそうだ。

ヘレン島から近いこともあってウミガメも多い。小さな個体から、昨晩産卵を観察したような大きな個体まで、5匹のアオウミガメが浅い水深で見られた。

ヘレン島から近いこともあってウミガメも多い。小さな個体から、昨晩産卵を観察したような大きな個体まで、5匹のアオウミガメが浅い水深で見られた。

ふと水底に目をやると、少しだけフラットな水底があり、そこに砂がたまっている。1畳ほどのスペースだが、大きなマダラエイが器用に寝ていた。お気に入りの場所なのだろう。ダイバーが近づいても逃げなかった。

安全停止中にギンガメアジ

ヘレン島最後のダイブは、安全停止前にギンガメアジとツムブリが各500~600匹の大きな群れでチームを囲ってくれた。

まるで、最果ての地まで来た私たちを盛大に見送ってくれているようだった。

ふと水底に目をやると、少しだけフラットな水底があり、そこに砂がたまっている。1畳ほどのスペースだが、大きなマダラエイが器用に寝ていた。お気に入りの場所なのだろう。ダイバーが近づいても逃げなかった。

安全停止中にギンガメアジ

ヘレン島最後のダイブは、安全停止前にギンガメアジとツムブリが各500~600匹の大きな群れでチームを囲ってくれた。

まるで、最果ての地まで来た私たちを盛大に見送ってくれているようだった。

Day6

パラオ南西諸島航海6日目。いよいよ旅は航路を折り返して4つ目の島へ。秋野さんが「ヘレン以外で1番好きな、エキサイティングな島」というメリル島へ。

トビ島と同じく1㎢に満たない面積のメリル島は現在無人島。龍馬がクルーズを始めた頃には、まだイズマイルさんという最後の島民が住んでいた。最初のポイントは、イズマイルさんが「ここは魚がよく釣れるから、たくさんいるよ」と教えてくれたというリーフの南端へ向かう。

Day6

パラオ南西諸島航海6日目。いよいよ旅は航路を折り返して4つ目の島へ。秋野さんが「ヘレン以外で1番好きな、エキサイティングな島」というメリル島へ。

トビ島と同じく1㎢に満たない面積のメリル島は現在無人島。龍馬がクルーズを始めた頃には、まだイズマイルさんという最後の島民が住んでいた。最初のポイントは、イズマイルさんが「ここは魚がよく釣れるから、たくさんいるよ」と教えてくれたというリーフの南端へ向かう。

水底の見えない垂直のドロップオフからスタートし、リーフに沿って水深15mあたりを泳ぐ。ウェルカムフィッシュは大きなナポレオンのオスが2匹とメスが1匹。その後も1ペアが現れたので合計5個体。美味だと言われるナポレオンフィッシュは、人間がいない島なので釣られないからか、優雅に過ごしていた。

メリル島は南西諸島で1番魚の数が多い。サンゴの構成はプルアナ島に似ているが、こちらの方がやや少ない。

リーフのサンゴ周辺にはアカネハナゴイとハナダイダマシが満遍なく群れており、スコンと抜けた透明度の青背景に暖色の魚たちが彩り、華やかな景色がずっと続く。

水底の見えない垂直のドロップオフからスタートし、リーフに沿って水深15mあたりを泳ぐ。ウェルカムフィッシュは大きなナポレオンのオスが2匹とメスが1匹。その後も1ペアが現れたので合計5個体。美味だと言われるナポレオンフィッシュは、人間がいない島なので釣られないからか、優雅に過ごしていた。

メリル島は南西諸島で1番魚の数が多い。サンゴの構成はプルアナ島に似ているが、こちらの方がやや少ない。

リーフのサンゴ周辺にはアカネハナゴイとハナダイダマシが満遍なく群れており、スコンと抜けた透明度の青背景に暖色の魚たちが彩り、華やかな景色がずっと続く。

リーフに切れ目がいくつかあり、砂がこぼれ落ちて滝のような形になっている。穴になっている部分がいくつかあり、近くにナポレオンがいるので隠れ家になっているのだろうか。

この切れ目は潮が落ちてくるのか、大きなイソバナが上を向いてたくさん咲いていた。

リーフに切れ目がいくつかあり、砂がこぼれ落ちて滝のような形になっている。穴になっている部分がいくつかあり、近くにナポレオンがいるので隠れ家になっているのだろうか。

この切れ目は潮が落ちてくるのか、大きなイソバナが上を向いてたくさん咲いていた。

Ismael Capeでは水中にある岬の先端に着くと潮の流れが強くなるので、カレントフックで体を固定する。周囲にいたギンガメアジがどんどん集まり、1000匹を超える群れになった。

Ismael Capeでは水中にある岬の先端に着くと潮の流れが強くなるので、カレントフックで体を固定する。周囲にいたギンガメアジがどんどん集まり、1000匹を超える群れになった。

同じく1000匹級のツムブリと、カスミアジやカッポレ、ウミガメが混ざり、とても賑やかでダイナミックなポイントだ。この場所に潜れたことを、イズマイルさんに感謝したい。

安全停止中も群れが集まってくる

同じく1000匹級のツムブリと、カスミアジやカッポレ、ウミガメが混ざり、とても賑やかでダイナミックなポイントだ。この場所に潜れたことを、イズマイルさんに感謝したい。

安全停止中も群れが集まってくる

名前の通り、「忘れられない出会い」を多く産出するポイント。メリル島の北側リーフの東側を、急なスロープの壁沿いに泳ぐ。過去にジンベエザメやグレートハンマーヘッドシャークが出たことがあるというポイント。1年に1回しか来ないダイブクルーズで、しかも周遊中の1日の中の1本しか潜らないで大物を引き当てるという期待に胸が高まる。

名前の通り、「忘れられない出会い」を多く産出するポイント。メリル島の北側リーフの東側を、急なスロープの壁沿いに泳ぐ。過去にジンベエザメやグレートハンマーヘッドシャークが出たことがあるというポイント。1年に1回しか来ないダイブクルーズで、しかも周遊中の1日の中の1本しか潜らないで大物を引き当てるという期待に胸が高まる。

大きな赤いイソバナが咲き乱れる崖沿いの水深20mあたりをキープしてゆっくり進む。浅い水深にはヒメフエダイの群れが多い。中層にはウメイロモドキやクマザサハナムロ、テングハギやテングハギモドキが多く蒸れていて賑やかだ。

浅いほうを見上げると、グレイリーフシャークの子供が5匹うろついている。それらのサメを横切って、ツマグロも現れた。ブラックフィンバラクーダも数匹うろうろしている。

大きな赤いイソバナが咲き乱れる崖沿いの水深20mあたりをキープしてゆっくり進む。浅い水深にはヒメフエダイの群れが多い。中層にはウメイロモドキやクマザサハナムロ、テングハギやテングハギモドキが多く蒸れていて賑やかだ。

浅いほうを見上げると、グレイリーフシャークの子供が5匹うろついている。それらのサメを横切って、ツマグロも現れた。ブラックフィンバラクーダも数匹うろうろしている。

安全停止を始めようというタイミングで、ドロップオフの切れ目に隠れ家にちょうど良い岩穴が現れた。そこに隠れていたのは真っ黒に育った大きなロウニンアジ!メリル島の最後は、アジ達のボスが見送ってくれた。

安全停止を始めようというタイミングで、ドロップオフの切れ目に隠れ家にちょうど良い岩穴が現れた。そこに隠れていたのは真っ黒に育った大きなロウニンアジ!メリル島の最後は、アジ達のボスが見送ってくれた。

Day7

南西諸島で唯一、大小2つの島が並ぶ。北のFANNA島と南のSONSOROL島。これらの島にPULO ANNA と MERIR を含めた4つの島がソンソロール州だ。

島に近づくと、2種類のカツオドリがダイビングボートに近寄ってくる。魚も鳥も、好奇心旺盛だ。

やや荒れ気味の海で不安がある中、ソンソロール島のリーフ南端を潜った。

Day7

南西諸島で唯一、大小2つの島が並ぶ。北のFANNA島と南のSONSOROL島。これらの島にPULO ANNA と MERIR を含めた4つの島がソンソロール州だ。

島に近づくと、2種類のカツオドリがダイビングボートに近寄ってくる。魚も鳥も、好奇心旺盛だ。

やや荒れ気味の海で不安がある中、ソンソロール島のリーフ南端を潜った。

サンゴが豊富なゆるやかなスロープが水深15mまで続き、そこから水底の見えない急なドロップオフになっている。崖にはオーバーハングやアーチがあり、イソバナやソフトコーラルが生い茂った地形を水中ライトで照らしながら潜るのが楽しい。

サンゴが豊富なゆるやかなスロープが水深15mまで続き、そこから水底の見えない急なドロップオフになっている。崖にはオーバーハングやアーチがあり、イソバナやソフトコーラルが生い茂った地形を水中ライトで照らしながら潜るのが楽しい。

エントリーするとすぐにカンムリブダイがお出迎え。水深25m付近の深場に2匹、水深5mの浅場に4匹がダイバーと距離を保ちながらのんびり泳いでいた。

少し進むと小さなグレイリーフシャークが現れる。ガイドが音を鳴らすと、ひと回り大きなシルバーチップシャークも登場!合計3匹のシルバーと5~6匹ほどのグレイリーフ、1匹だけシルキーシャークも現れて、今回のクルーズ1番の胸アツなサメダイブになった。

エントリーするとすぐにカンムリブダイがお出迎え。水深25m付近の深場に2匹、水深5mの浅場に4匹がダイバーと距離を保ちながらのんびり泳いでいた。

少し進むと小さなグレイリーフシャークが現れる。ガイドが音を鳴らすと、ひと回り大きなシルバーチップシャークも登場!合計3匹のシルバーと5~6匹ほどのグレイリーフ、1匹だけシルキーシャークも現れて、今回のクルーズ1番の胸アツなサメダイブになった。

ドロップオフの中間にちょうど着底できる棚があり、 大きなイソバナの間で息を潜めてサメを狙う。水深は32m。ナイトロックスでギリギリの水深だ。

シルバーチップとの距離が1番近いタイミングで、ここぞとばかりにシャッターを切る。峯水カメラマンのストロボが連続で光る。しなやかな動きが美しいサメは、何度も我々の前を往復してくれて、最高の状態だ。

NDLが10分を切る頃に水深を上げた。「どうだ!」と言わんばかりにシルバーチップの撮れ高を見せてくれるカメラマン。

ドロップオフの中間にちょうど着底できる棚があり、 大きなイソバナの間で息を潜めてサメを狙う。水深は32m。ナイトロックスでギリギリの水深だ。

シルバーチップとの距離が1番近いタイミングで、ここぞとばかりにシャッターを切る。峯水カメラマンのストロボが連続で光る。しなやかな動きが美しいサメは、何度も我々の前を往復してくれて、最高の状態だ。

NDLが10分を切る頃に水深を上げた。「どうだ!」と言わんばかりにシルバーチップの撮れ高を見せてくれるカメラマン。

予定していた生物はこれでコンプリート!安堵した私は葉状サンゴが広がるリーフで水面を仰ぎ、朝の太陽を浴びながら「最高だ」とついついレギュレーター越しに声が漏れてしまった。

予定していた生物はこれでコンプリート!安堵した私は葉状サンゴが広がるリーフで水面を仰ぎ、朝の太陽を浴びながら「最高だ」とついついレギュレーター越しに声が漏れてしまった。

旅の終わりに

1,330km。これは東京から北海道(函館)を往復する距離に達する船旅。機械トラブルや悪天候によるスケジュール変更などのトラブルもあったが、統率されたベテランチームによるスムーズな対応と、逐一状況を共有・報告してくれる安心感。

電波もない、他の船も航空機も通らない。この海で何か起きても、何も知らない自分が足掻いてもしょうがない。パラオ全域を10年以上経験しているデイドリームと龍馬号に、すべてをまかせよう。そう思わせてくれる信頼と実績。

日本人ダイバーに馴染みの深いパラオは、日本からの直行便が復活することで潜りに行きやすくなるだろう。周辺には台湾やフィリピンなど、経済もダイビング産業も発展が著しい国があり、今後さらに世界中から注目されるディスティネーションになる。

龍馬号では、ヘレンリーフを目指す南西諸島周遊クルーズ、最北端を目指すカヤンゲル環礁などのツアーは1年前から予約が埋まり始めることもある。

まだ見ぬ最果ての地へ、そこへ潜る環境があるうちに冒険してみてほしい。

旅の終わりに

1,330km。これは東京から北海道(函館)を往復する距離に達する船旅。機械トラブルや悪天候によるスケジュール変更などのトラブルもあったが、統率されたベテランチームによるスムーズな対応と、逐一状況を共有・報告してくれる安心感。

電波もない、他の船も航空機も通らない。この海で何か起きても、何も知らない自分が足掻いてもしょうがない。パラオ全域を10年以上経験しているデイドリームと龍馬号に、すべてをまかせよう。そう思わせてくれる信頼と実績。

日本人ダイバーに馴染みの深いパラオは、日本からの直行便が復活することで潜りに行きやすくなるだろう。周辺には台湾やフィリピンなど、経済もダイビング産業も発展が著しい国があり、今後さらに世界中から注目されるディスティネーションになる。

龍馬号では、ヘレンリーフを目指す南西諸島周遊クルーズ、最北端を目指すカヤンゲル環礁などのツアーは1年前から予約が埋まり始めることもある。

まだ見ぬ最果ての地へ、そこへ潜る環境があるうちに冒険してみてほしい。

スペースに限りがあるダイブクルーズは2段ベッドになることも多い。龍馬は客室も快適。

船首に位置する和室「竹の間」ここで撮影画像の整理や執筆作業がとても捗った。

スペースに限りがあるダイブクルーズは2段ベッドになることも多い。龍馬は客室も快適。

船首に位置する和室「竹の間」ここで撮影画像の整理や執筆作業がとても捗った。