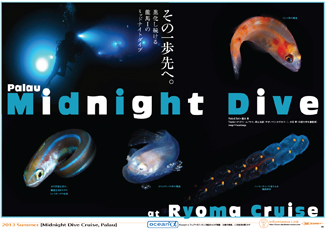

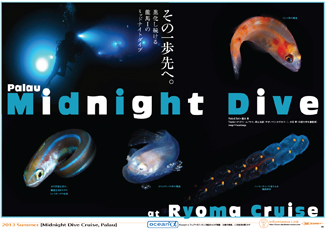

その一歩先へ。進化し続けるパラオ・ミッドナイトダイビング

![]() Palau / パラオ

Palau / パラオ

他では味わえない生物体験!ミッドナイトダイブ、第二弾!

![]() Palau / パラオ

Palau / パラオ

他では味わえない生物体験!ミッドナイトダイブ、第二弾!

- Photo&Text

- 峯水 亮

- Special Thanks

- デイドリームクルーズ、坂上 治郎(サザンマリンラボラトリー)、井田 齊(北里大学名誉教授)

- Design

- PanariDesign

龍馬流ミッドナイトダイブの楽しみ方

「観察する」

ミッドナイトダイブで出会う色んな生きものたちを、ただの出会いで終わらせる。

それだけで良いのだろうか?

確かに、見るだけでいいという人もいるだろう、しかし、多くのダイバーたちの答えは、その生きものが何なのかを知りたいという探究心に満ちているのだ。

そこで、龍馬で行われているMNDでは、魚類生態学研究家であるサザンマリンラボラトリー・坂上治郎氏の監修のもと、気になる魚を採集して、水槽飼育をしながら変態の過程をさぐり、同定を行うプログラムが開催されている。

必要な方には「自分専用水槽」のレンタルがあり、例えば海の中にカメラを持って行かない参加者でも、興味があれば、飼育によってさまざまな知識を得ることが出来る。

実際にゲストにライトとルーペを渡すと、水槽の前でじっと観察をしながら図鑑とにらめっこ。

生きものが次のステージへと変態していく劇的な変化をその場で目の当たりにしたり、判らなかった種類の同定が出来たときのゲストのうれしそうな顔は、まるで「夏休みの自由研究」が完成したかのようで、なにか一つやり遂げたような達成感があるのだろう。

小さな小さな生きもの達から人間が学ぶことは、山ほどに多く溢れているのだ。

もちろん、龍馬のMNDでは、観察を終えたら、生きものに負担のかからないように心がけながら、海にリリースするようにしている。

MNDで見られる生き物たちの多くは「接岸回遊」をしに来ている生きものたちだ。

海を漂う浮遊期から、その生物本来の生息場所を探しに、夜な夜な海岸近くにやってくる。

もし自分の生息場所としてよさそうな場所だと判断した場合は、浮遊期の姿から着底生活に合った変態をとげて、その地に着底する。

もし、その日たどり着いた場所が、やっぱり自分の好みの地でなかったとすれば、次の夜には再び夜の海に紛れて移動を繰り返す。

ある意味変態の過程でも柔軟な姿を見せる時期でもある。

接岸回遊は、においや音などを頼りに行われていると考えられている。

例えばサンゴ礁のにおい、波の砕ける音などだ。

下に例を挙げるソメワケヤッコは、接岸と共に見る見るうちに姿を変えて、ソメワケヤッコ本来の姿である、黄色と青の体色に変化していった。

アカエソ属の一種は、浮遊期の特徴である黒い斑紋が体の下半分にありながら、着底した際の、赤いまだら模様の本来の体色の両方が現れている。

MNDはそんな狭間にいる生き物たちの生態を目の当たりにできる唯一のダイビングだ。

時には同じように回遊する他の生物に捕食されてしまうものや、それらの生物を狙って訪れるクラゲやサルパなどもいたり、それを逆手にとってクラゲを利用しながら移動するエビ達など、同じように浮遊していても、その生きざまは様々で、小さな生き物たちの巧みな戦略が垣間見える。

サザナミウシノシタ属の幼魚は、浮遊している際には毒を持つヒラムシの動きに似せながら、捕食から身を守り、自分の好みの生息場所を探している様だった。