サンゴと生きる島の未来へ——奄美群島リーフチェックサミット、喜界島で開催

「私たちの暮らしとサンゴ礁は、どこまでつながっているのだろう?」

5月に行われた「第2回 奄美群島リーフチェックサミット」が、南の小さな島・喜界島で開催された。地元町長、研究者、ダイバー、そして市民が集い、サンゴ礁と向き合う未来のヒントを語り合う3日間。

サンゴ礁モニタリング「リーフチェック」を軸に、自然と文化、経済の関係性に迫ったその様子をレポートする。

サンゴ礁保全の現場をつなぐ——

リーフチェックサミットとは

リーフチェックは、世界共通の方法で行われるサンゴ礁モニタリングプログラム。専門家だけでなく、市民ダイバーが自らの手で海の現状を数値化し、地域の海を守る一助となっている。

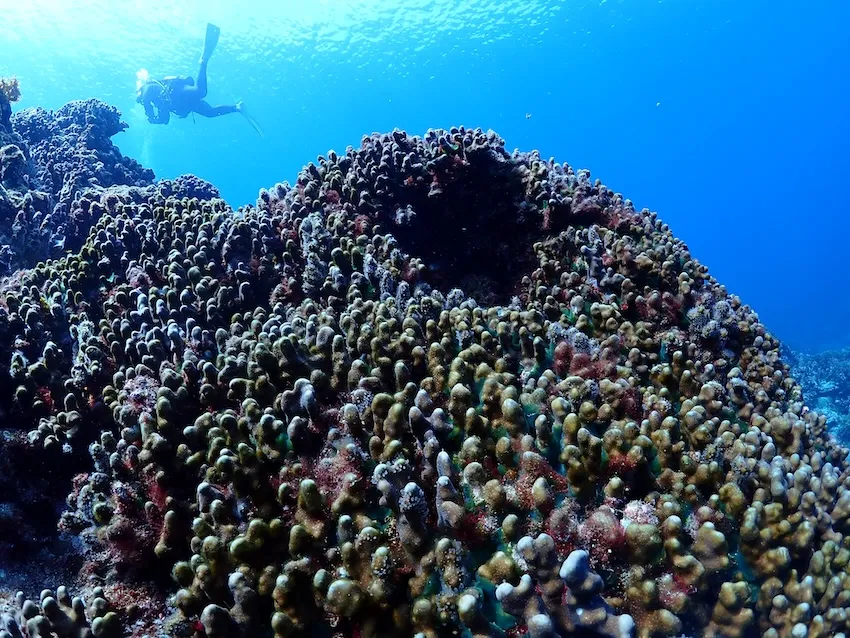

喜界島に群生する希少なアオサンゴ

日本では1997年に西表島でリーフチェックが行われて以降、その活動が全国のサンゴを有する島々に広がる中、奄美群島では与論島、喜界島、瀬戸内町などが定期的に実施。各地の行政やダイビング協会や団体が中心となり年に1〜2回程度、同じ場所を同じ手法で調査し、サンゴ礁や海の変化を記録している。

リーフチェックサミットは日本自然保護協会が主催。リーフチェックを行う各地の関係者が集まり、奄美群島内のつながりを深め、技術や知見の共有、後継者育成を目的としたものだ。

サンゴと暮らす島の記憶——

喜界島で見つけた風景

今回のリーフチェックサミットでは、各地のリーフチェックの知見を共有するだけでなく、サンゴと地元の人々の暮らしとのつながりを体感し、その重要性の理解を深めるプログラムとなった。

その一つが13日に行われた喜界島サンゴ礁科学研究所の鈴木倫太郎氏のガイドによるジオツアーだ。

喜界島は世界でも稀な“サンゴ礁が隆起し続ける島”として知られ、アオサンゴの化石やサンゴでできた石垣など、サンゴとともにある暮らしの痕跡が至るところに見られる。

ジオツアーの様子。興味深く鈴木氏の話を聞く参加者たち

参加者の感想には、「サンゴが文化の一部であることを体感した」「死んだサンゴも人の暮らしに活かされてきた」など、喜界島ならではの発見が並んだ。

死んだサンゴで作られた石垣。サンゴが島の生活に入り込んでいることがわかる

陸上で見られるアオサンゴの化石

地元ダイビングサービス・ヨネモリダイビングサービスの米盛幸汰さんは「サンゴは島の誇り。見せて、味わってもらうことで生活を成り立たせていきたい」と語る。

島のトップが語った

“サンゴとともに生きる覚悟”

13日午後には公開シンポジウム「サンゴでひらくシマの未来!」が開催された。約60人が来場、15名がオンラインで参加。基調講演はアオサンゴの研究の一人者である東京大学農学部の安田仁奈氏。

その後のパネルディスカッションには、喜界町長・隈崎悦男氏、2020年立ち上げ当初から自らがリーフチェックを支えてきた与論町長・田畑克夫氏、喜界島サンゴ礁科学研究所の渡辺理事長が登壇。サンゴを活かした地域づくりについて、力強い意見が交わされた。

公開シンポジウムの様子。老若男女、様々な世代の参加者集う

「与論島にはサンゴしかない。改めてその価値を守る必要を感じた」——喜界島の少し南、同じ奄美群島に属する与論島の町長のこの言葉に、多くの参加者が頷いた。

喜界島町長も、「子どものころの素潜り体験が今につながっている。子どもたちにこそ、サンゴの海を見てほしい」と自身の経験から、地元の暮らしとサンゴ礁のつながりを語った。

行政トップ自らが“サンゴと生きる”覚悟を語ることで、会場には大きな共感の空気が広がり、リーフチェックを行う意義を深める内容となった。

右手で3、左手で5、サンゴ(35)を表すポーズ

サンゴ礁を守る地元ダイバーたちの活動

「リーフチェック」をもっと推進するために

リーフチェック関係者のみで行われたコアミーティングの様子

プログラムの一つであるコアミーティングでは、リーフチェックを行うダイビングショップやダイビング関係者が集まり、各地の事例や、継続するにあたっての課題、資金確保の工夫を共有。具体的に、リーフチェックという活動をどのように継続的に行うのか、さらに広がりや連携を深めるにはどうしたらいいのかが議論がされた。

特に「データベースの統一」「情報共有の仕組みづくり(SNSやグループ)」の必要性が挙げられ、次回に向けた具体的なアクションも生まれつつある。

私たちダイバーにできることは?

―サンゴを守る第一歩は、海に関心を持つこと

海洋視察の様子

各地のダイビングショップやダイビング協会のリーフチェックへの興味関心は高まっており、主催するための養成講座が奄美群島や沖縄県を中心に行われ、実施できる場所が増えてきている。しかし、ある程度のダイビングスキルが必要とされるため、市民科学といえど、一般ダイバーが常日頃から参加できるほど手軽なものではない。

では、私たちダイバーはリーフチェックに参加する以外にもサンゴ保全アクションを行うことはできるのだろうか。その問いに、主催の日本自然保護協会・安部真理子さんはこう答えてくれた。

「第一にダイビングを通じてサンゴ礁の海に関心を持っていただくことが重要です。そして次のステップとして海ごみ拾いやリーフチェックなどの調査に参加していただけると嬉しいです。またダイビングは誰にもできることではないので、写真や動画などを使って友人や知人に伝える(SNS含め)ことも重要です」

来年へ、そして未来へ——第3回サミットへの展望

2026年には第3回サミットが予定されており、「もう少し規模を大きく」と準備が進められている。予算確保や開催地の調整など、次なるステップへ向けた動きも。

南西諸島にとって、サンゴ礁は自然資源であると同時に文化であり、誇りであり、未来そのもの。サンゴと共に生きる島の未来は、今まさに地元のダイバーたちに託されている。

Sponsored by Holdfast Collective助成金、パタゴニア環境助成金

共催:日本自然保護協会、海の再生ネットワークよろん

協力:喜界島サンゴ礁科学研究所