マンタ徹底解説!特徴、生態、見られるダイビングポイント、ウオッチングのコツまで

ダイバーに高い人気を誇るマンタ。しかし、マンタについて実はよく知らないという方も多いのでは? マンタはどんな生き物? あんなに大きな体で、何を食べているの? どこの海に行けば会えるの?などなど、この記事ではマンタについて徹底解説していきます。

マンタの正体を探る

マンタって何だろう?

マンタは軟骨魚類(エイ・サメの仲間)の仲間で、イトマキエイ科に属しています。現在のところ、世界にナンヨウマンタ(学名Mobula alfredi)とオニイトマキエイ(学名Mobula birostris)の2種が確認されています(※)。

もともとはオニイトマキエイという1つの種とされていましたが、2009年に異なる種が混同されていることが判明してからは、2種に分類されたとのこと。また、大西洋にはさらに別の「マンタ」がいる可能性もあるそうです。

(※)オニイトマキエイの所属は近年までトビエイ科のManta birostrisとされ、多くの図鑑ではそのように記述されています。ところが2017年、ミトコンドリアDNA解析などの結果、Manta(オニイトマキエイ属)はMobula(イトマキエイ属)へ再分類されるという論文が発表され、現在はイトマキエイ科のMobulaという扱いになっています。

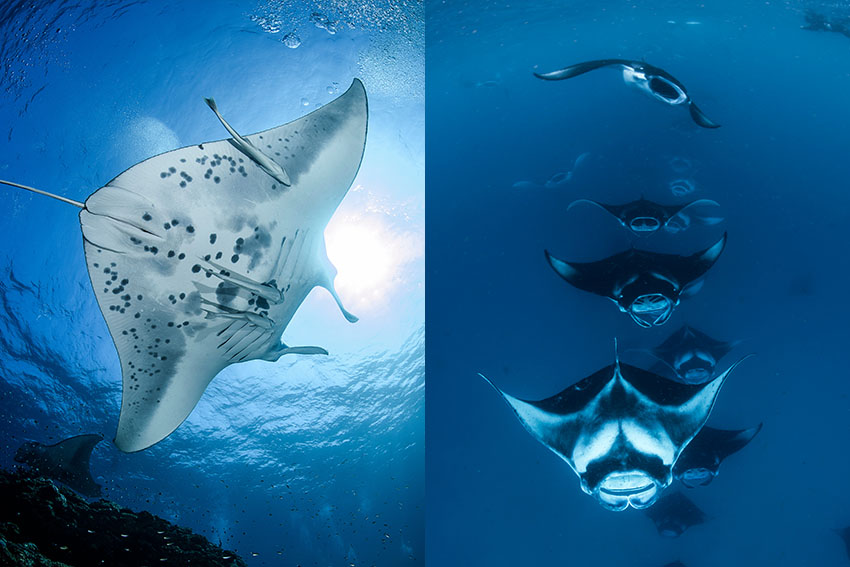

最も目につくマンタの特徴は、大きな胸ビレを翼のように広げ、空を飛ぶように泳ぐことでしょう。背中が黒っぽく腹部は白っぽいという一般的なマンタの色彩パターンは、表層~中層を主な生活場所とする魚類によく見られます。

第2の特徴は、その巨体。ナンヨウマンタでは、大きな個体は体の幅が5mを超え(平均は3mほど)、オニイトマキエイでは最大8~9mにもなり、これはエイの仲間で世界最大となります。

そして、第3の特徴は食性。多くのエイの仲間が海底の貝類や甲殻類などの小動物を食べているのに対し、マンタは動物プランクトンを捕食しています。

ナンヨウマンタとオニイトマキエイの見分け方

長年に渡って同じ種と思われていたくらいですから、両者は大変よく似ています。

ナンヨウマンタ

両種ともに背中は基本的に黒っぽい

腹部は白く、斑紋があることが多い

オニイトマキエイ

背面の白斑の入り方に注目

エラ孔の下の黒斑が目立つ

ここでは、2種の識別ポイントが分かりやすいように表にしてみました。写真と見比べてみてください。また、マンタの模様は個体差が激しいので、撮影地や目撃した場所(環境)、体のサイズなども重要な情報となります。

| ナンヨウマンタ | オニイトマキエイ | |

|---|---|---|

| 体盤背面(背中)の白色斑の形状 | 白斑の前端が口裂に沿って直線的ではなく、カーブを描く(Y字状) | 白斑の前端が口裂に沿って直線的で、平行となっている |

| 口周辺の色 | 灰色~白色 | 灰色~黒色 |

| エラ下付近の模様 | 黒色斑はないことが多い | 黒色斑がある |

| 大きさ | 最大で5m前後 | 最大で8~9m |

| 生息環境 | 沿岸のサンゴ礁、岩礁域 | 沖合の外洋域 |

| 分布 | インド-太平洋の熱帯、亜熱帯海域 | 世界中の熱帯、亜熱帯海域 |

日本近海には2種とも分布しており、沖縄のサンゴ礁などで見られるものは主にナンヨウマンタ、大洋の真ん中に浮かぶ小笠原諸島ではオニイトマキエイが多いようです。それぞれが好む生息環境の違いによるものでしょう。

また、ナンヨウマンタは英語圏ではReef manta ray(リーフマンタ)、オニイトマキエイはOceanic manta ray(オーシャニックマンタ)やGiant manta ray(ジャイアントマンタ)と呼ばれています。それぞれの特徴を反映していて覚えやすいですね。

マンタに似たエイ~モブラ

しばしばマンタと勘違いされるエイがいます。イトマキエイ(Mobula)の仲間たちで、世界に10種ほど。その属名からモブラ(モビュラ)と呼ばれ、日本にも標準和名イトマキエイなど複数種が分布しています。大きさは3m程度で、まさにマンタの小型版。ただ、マンタより尾が長く、全体にスレンダーな印象。口の位置も異なり、マンタでは頭の最前端に口があるのに対し、イトマキエイの仲間は前端ではありますが腹側に開口します。

群れをつくる習性があり、メキシコのバハ・カリフォルニアやロス・カボスなど東部太平洋では大群も見られます。その数、数百ときには数千尾にもなるそうです。また、しばしば水面上にジャンプをする習性があり、Flying ray(フライングレイ)とも呼ばれていますが、Devil ray(デビルレイ)が一般的な英名です。

マンタの生態を探る

不思議な姿のワケ

マンタはエイの仲間ですが、私たちがイメージするエイとはかなり印象が異なります。その巨体や表層を泳ぐという行動のほか、体の形もどこか不思議。まず口の位置がまったく違います。一般的なエイは海底の小動物を捕食するため口は腹部にありますが、マンタの場合は頭の前端に開口しています。

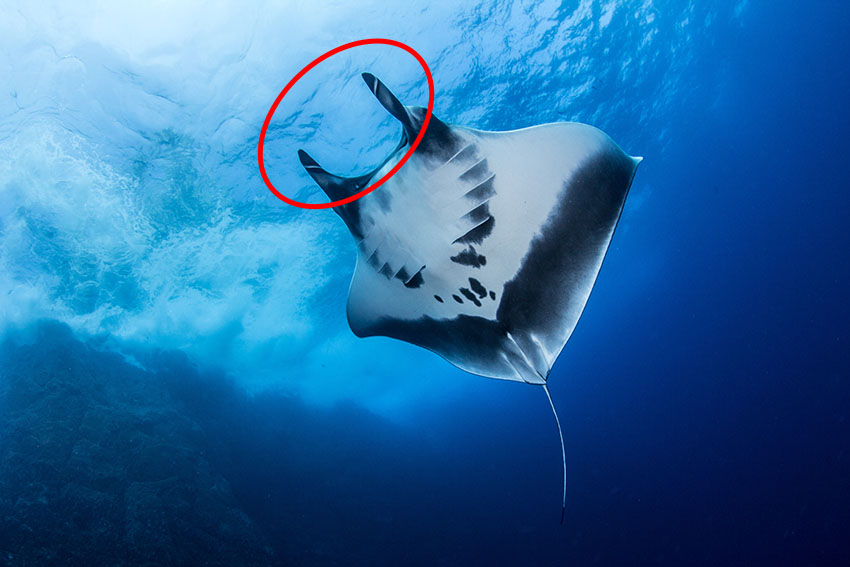

そして他のエイにはなく、マンタやモブラにだけある特別なものに頭鰭があります。口の両端から伸びる1対の長いヒレで、自由に動かすことが可能。プランクトンを捕食する際、口に沿わせるように広げ、海水を取り込みやすくしているようです。

そしてエラも異なります。左右に5対という数は同じですが、そのサイズがかなり違う。これも食性の違いからきています。

マンタの食事スタイル

世界最大のサメであるジンベエザメと同様、世界最大級のエイ、マンタの主食も動物性プランクトンです。ただ、摂餌方法は異なり、ジンベエザメは主に「吸引濾過」という豪快なスタイルですが、マンタは泳ぎながら大きな口を最大限に広げ、海水ごとプランクトンを口内に流し込むというもの。餌だけを濾過して摂取し、不要な海水はエラから排出しているのです。

プランクトンが局所的に大量発生しているときは、同じ場所でクルクルと後方宙返りを繰り返すという行動を見せます。あちらこちらへ泳ぎ回るより効率的に海水を取り込めるのでしょう。また、大きな集団で弧を描くように摂餌するケースもあります。

集団での食事シーン。頭鰭をうまく使って海水を取り込んでいく

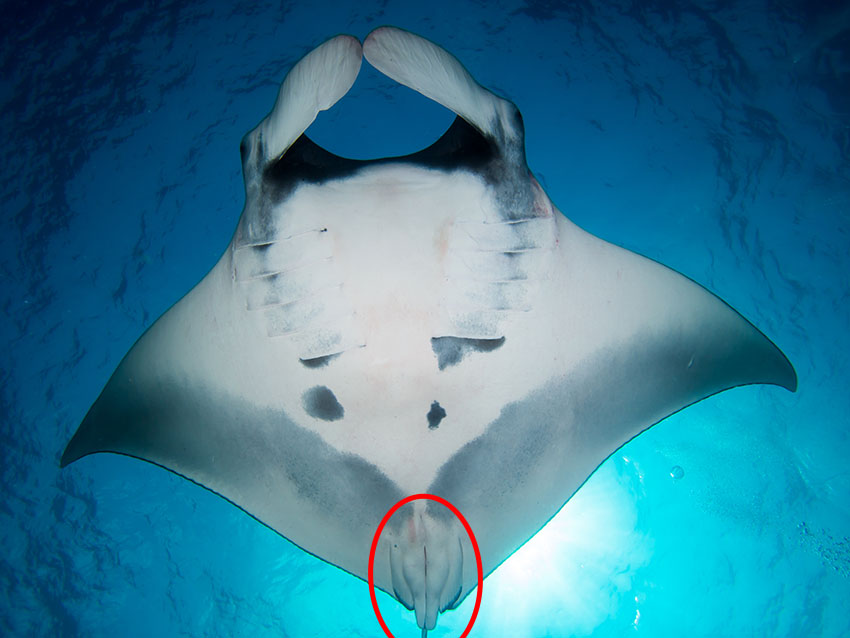

オスとメスの見分け方

マンタに限らず、軟骨魚類(エイ・サメの仲間)は腹ビレの形状から雌雄を識別できます。成熟したオスではクラスパーと呼ばれる交接器が発達し、メスにはありません。

クラスパーは哺乳類のペニスと同様、メスの体内に精子を送り込むための器官。つまり、軟骨魚類(エイ・サメの仲間)はペアが交尾(交接)を行なって体内受精をする生き物なのです。

マンタの一生~繁殖と寿命

軟骨魚類の研究者・矢野和成博士の書籍『サメ~軟骨魚類の不思議な生態』によると、1997年7月に小笠原諸島でマンタ(おそらくオニイトマキエイ)の交尾行動が観察されました。オスがメスの胸ビレに噛みつき、メスの下側に入り込んで片側のクラスパーを挿入。その後、別のオスが同じメスを30分ほど追尾し同様に交尾したそうです。繁殖シーズンにメスがオスを追い回す現象は沖縄やモルディブでも観察されており、「マンタトレイン」と呼ばれています。

また、交尾のときオスがメスに噛みつく行動は、エイ・サメの仲間ではよく見られ、マンタに限ったことではありません。25年に渡るマンタの長期飼育記録をもつ沖縄の「美ら海水族館」でも、同様の行動が観察されています。その「美ら海水族館」では、2007年に世界で初めて飼育下でのマンタの繁殖に成功しました。以来、10回ほど出産が観察されています。

マンタは卵胎生で、卵は母体内にいるうちに孵化します。仔魚(赤ちゃん)は子宮内で未受精卵やミルクのような脂質子宮液を摂取して成長、約12カ月後に生まれてきます。たいてい1尾のようで、幅1.8m・推定体重60kgというビッグベビーです。

ナンヨウマンタがどのくらいの期間で繁殖年齢に達するかはよくわかっていませんが、「美ら海水族館」ではホルモン濃度や外部形態の変化をモニタリングし、約5年で性成熟に達したことを確認したそうです。自然界ではもう少し時間がかかるかもしれません。

寿命についてもまだ不明なことが多く、40~50年くらいではないかと言われています。

ダイビングでのウオッチング

マンタが集まる場所とは?

世界の海にはたくさんのマンタポイントがあります。マンタが集まってくる理由には、そこが通り道や回遊ルートである可能性、あるいはプランクトンが豊富な場所であることなどが考えられます。摂餌場では大きな口を広げて捕食するシーンなどが見られます。

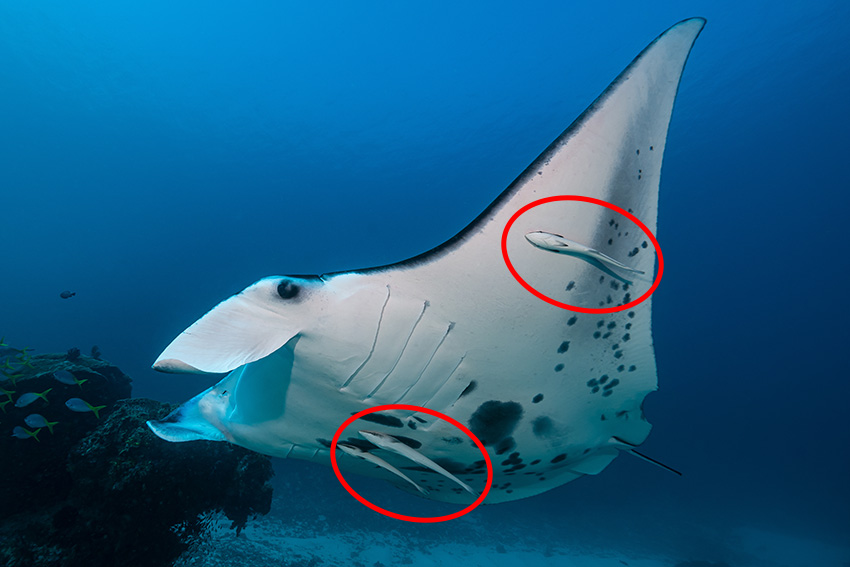

また、クリーニングステーションがマンタスポットとなっているケースもあります。魚についた寄生虫などを食べるホンソメワケベラやコガシラベラなどのクリーナー(クリーニングフィッシュ)が待機している場所で、いろいろな魚が体を掃除してもらいにやってきます。マンタも例外ではありません。

黄色の小魚はミゾレチョウチョウウオ。サンゴのポリプや小動物などを食べる雑食性で、しばしばマンタなどの大型魚をクリーニングする

お腹の模様はヒトの「指紋」

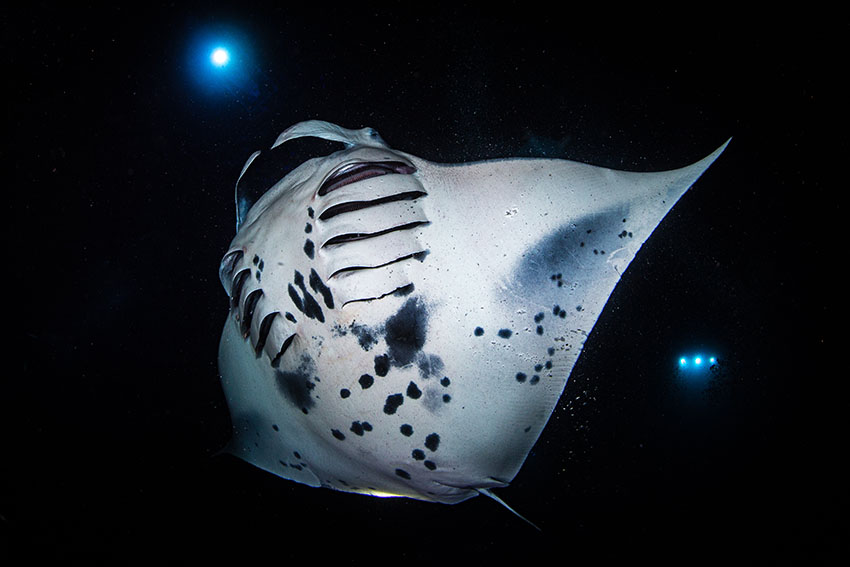

マンタの腹部は基本的に白地に黒い斑紋が散在しています。この模様は個体によって千差万別で、変化することもほとんどないため、個体識別に利用できます。ヒトでいえば指紋のようなものですね。

そこに注目した八重山諸島・小浜島のダイビングガイド・伊藤隆さんは、当時マンタポイントとして有名だった石西礁湖ヨナラ水道を中心に62個体ものマンタを個体識別し、『マンタ・ログ 62』を発表しました(1980年代後半頃)。その後も個体識別されたマンタは増え続け、親しみを込めてニックネームが付けられている個体も多数います。

現在もマンタの調査・研究、観察にあたって、腹部の模様による個体識別は非常に有効な手段です。ダイビング中に出会ったら、ぜひ腹部の画像を撮っておきましょう。

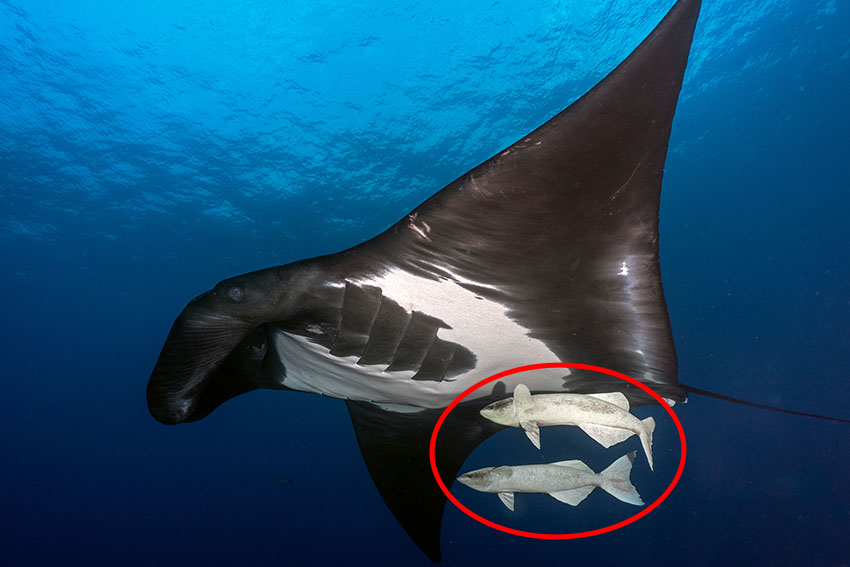

腹部側がほとんど真っ黒な個体はブラックマンタと称され、レアということもありダイバーに人気が高い。腹部に付いている2尾の魚はコバンザメ

観察するときの注意点

マンタは野生動物。人為的なストレスを与えないことが基本スタンスです。ウオッチング時のシチュエーション別にチェックしていきましょう。

クリーニングステーション

多くの場合、大きな岩や根がステーションとなっています。ガイドの指示に従い、ステーション近くの海底で静かに待機。マンタが姿を現しても、興奮して近寄ったり中層に泳ぎ出したりする行為はNGです。また、呼吸は静かに。盛大に泡を吐き出してマンタを驚かせることがないよう注意しましょう。

マンタがまだステーションにいても、残圧や無減圧潜水時間などの関係で浮上しなければならないことがあります。その時も静かに行動、ステーションを迂回するように移動しましょう。

クリーニングステーションでマンタをウオッチング中。カレントフックで安全を確保しつつ、海底の生き物への影響を最小限に抑えている

摂餌ポイント

プランクトンを捕食にくるマンタをウオッチングする場合、たいてい海底ではなく中層~表層が舞台となります。マンタはもちろん、ダイバーの安全のためにも、中性浮力をきっちりとれるスキルが必要です。

捕食中のマンタは後方宙返りをするなど激しく泳ぎ回り、ダイバーなど眼中にないように見えます。でも、だからといって追い回してはいけません。近くに寄ってきたからといって、手を伸ばして触れるような行為は慎みましょう。

移動中のマンタ

クリーニングを受けるでもなく、捕食するわけでもなく、ただマンタが通り過ぎるところに遭遇することもあります。このときも基本は同じ。マンタの進行方向に回り込まない、追いかけ回さないなどマンタにストレスを与えない行動をとることが大切です。

こんなところにも注目!

頭鰭の動きも面白い。写真はクルクルと巻き上げ、角のようになった状態。遊泳時などにしばしば見られるので、水の抵抗を軽減しているのかもしれない

一番じっくりマンタを観察できるのは、クリーニングステーションでしょう。何しろマンタは岩や根の上にホバリングをして、クリーナーが「掃除」しやすいようにじっと動きません。マンタの各部や細かい動きなどをじっくり見るチャンスです。また、クリーナーにはどんな魚種がいるのか、などに注目しても楽しいですよ。

マンタにはよくコバンザメがついています(サメとは名ばかりで、硬骨魚類の仲間)。世界に8種ほどいて、東部太平洋ではナガコバンという種類がよく付き従っています。コバンザメの仲間はマンタのフンを食べたり、総排泄孔(肛門)に潜り込んだりと、なかなかユニークな習性が知られています。次回のダイビングで、ウンが良ければ見られるかもしれませんね。

ずんぐりした体型のナガコバン。スレンダーなコバンザメとはかなり印象が違う。また、腹部ではなく背部に付いているところもよく見られる

沖縄などでよく見られる標準和名コバンザメ

ダイバーに人気のマンタポイント

マンタとよく出会う海は世界中にあります。その代表的なポイントを簡単に紹介しましょう。

八重山諸島(沖縄)

日本で最初にマンタポイントと称されたのは、石垣島と西表島の間にある石西礁湖(ヨナラ水道)でしょう。現在はあまり多く見られないようですが、その代わり今では石垣島の「マンタスクランブル」「マンタシティ」「パナリ」などが人気です。シーズンは5~11月。

小笠原諸島

マンタと遭遇することはそれほど多くありませんが、外洋に位置するためオニイトマキエイが見られます。

パラオ

撮影:長野浩

「ジャーマンチャネル」「ユーカクチャネル」などマンタポイントがたくさんあります。

モルディブ

南北に細長く、26もの環礁からなるモルディブ共和国。南北マーレ環礁をはじめあちらこちらにマンタポイントがありますが、最近はバア環礁「ハニファルベイ」が有名です。数十尾もの大群が集まり、回転しながら泳ぎ回る迫力満点の捕食行動は「グルグルマンタ」と呼ばれ大人気。

東部太平洋

バハ・カリフォルニアやラパス、ガラパゴス諸島などでは、世界最大のエイとなるオニイトマキエイとの遭遇が多いようです。また、モブラと出会うチャンスもあります。

まとめ

ダイバーに人気の海の大物・マンタについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。マンタと遭遇するチャンスがあったら、ウオッチングのルールを守りながらも、この記事を参考にじっくりとその姿、そして行動を観察してみてくださいね。