黒潮が運ぶトロピカルな幼魚たち 夏~秋を彩る“季節来遊魚”30選

初夏から晩秋にかけて、伊豆半島や房総半島などの海では熱帯・亜熱帯性の魚たちが見られるようになります。それが“季節来遊魚”。なぜ本来はサンゴ礁に生きる魚たちが温帯の海にいるのでしょう? 今回はその理由と人気の“季節来遊魚”を紹介します。

“季節来遊魚”はどこから来るのか?

黒潮に乗って流され運ばれて…

黒潮は“海の大河”。

出発点はフィリピン近海。そこからスタートして南西諸島(沖縄や奄美群島の島々)付近を通り、九州や四国、本州の太平洋岸を北上してきます。その幅100km、深さ1000mともいわれる世界でも有数の大暖流です。

“季節来遊魚”たちが生まれたのは、もちろん温帯の伊豆半島などではなく、熱帯・亜熱帯の海と考えられています。卵や仔魚、幼生という遊泳力がほぼない未熟な状態で黒潮に乗ってしまい、はるばる本州の太平洋岸にまで流されてきたのです。

そのうち一部のラッキーな者たちが沿岸に着底し、ダイバーの目に触れるほど成長すると“季節来遊魚”となるのです。そんなわけで、“季節来遊魚”たちのほとんどは幼魚として出現します。

では、日本沿岸で黒潮から降り損ねたものたちの運命は? おそらく黒潮とともに房総沖あたりで太平洋へと出てしまい、そのまま消えてしまうのでしょう。

なお、“季節来遊魚”の移動手段は黒潮だけではなく、台風で運ばれてくることもあるようです。

“季節来遊魚”はダイバーの造語

近年すっかり定着した“季節来遊魚”ですが、1980年代までは死滅回遊魚と呼ばれていました。実は“季節来遊魚”という言葉は、ダイビング業界から生まれたのです。

死滅回遊とは、生き物が回遊(自力で移動する以外にも、潮流や風などで運ばれることも含む)した先で生き延びることができない現象。生物地理学では無効分散といいます。

実際、南日本に着底した死滅回遊魚たちは冬の低水温に耐えきれず、14℃を切るあたりで死んでしまうことがほとんどです。近年は冬でも水温が高い傾向にあり、越冬する個体も増えてきましたが、そこで繁殖して子孫を残せなければ生物学的には「死滅」となります。

しかし、色鮮やかなサンゴ礁性の生き物の訪れを心待ちにするダイバーにとって、「死滅」とはあまりにも哀しく寂しい響き。そこで、ダイビング業界で使われ始めた呼び名が“季節来遊魚”なのです。

ただ、言葉が異なればニュアンスや意味は変わります。本来の死滅回遊や無効分散という言葉の定義とは、微妙にズレているかもしれません。例えばクマノミの場合、越冬して数年に渡って同じ場所にいる個体もいます。中には成長してペアをつくり、産卵までするケースも。そうなると、“季節来遊魚”という印象がかなり薄れてしまいますが、今でも死滅回遊とされているようです。

①クマノミ

伊豆半島で撮影されたクマノミのペア。イソギンチャクの触手内に隠れている小さな幼魚のことが多いのだが、クマノミの仲間の中では最も低水温には強い種類でもあり、写真のように成魚に成長することもある

サンゴ礁の代名詞、チョウチョウウオ

磯遊びや潮だまりで出会える種類

ここからは実際に南日本で見られる“季節来遊魚”を紹介していきましょう。

まずは、サンゴ礁といえば例のあの魚、ということでチョウチョウウオの仲間から毎年のように見られる4種。いずれも1~2cmほどで、磯遊びや干潮時のタイドプールなど浅場から見られます。

背ビレの黒点は幼魚の時期だけにあり、成長につれて消える。目の後ろの白帯は小さいときほど幅広い

成魚と模様はほとんど変わらないが、幼魚はやや寸詰まりで尾ビレの付け根の黒い部分が目立つ

成魚は背ビレ後端が糸状に伸びてトゲのように見えるが、幼魚にはまだない。模様もかなり薄い

背ビレ後端の黒点は幼魚のときだけにあり、成長につれて消えてしまう

ちょいレアな種類

ミスジチョウチョウウオ(右)とヒレナガハギ(左)というニザダイの仲間のツーショット。撮影地は伊豆半島南端のヒリゾ浜で、枝状サンゴの群落があることで知られるシュノーケリングポイント

“タイ”と付いているが、チョウチョウウオの仲間。たまに季節来遊魚として姿を見せる。やや深いところにいるのでダイビング向き。磯遊びやシュノーケリングで会うのは難しいだろう

知っておきたい“季節来遊魚” 10選

人気の季節来遊カルテット

見た目が派手で、比較的よく見られる4種類の“季節来遊魚”たち。もちろん、いずれも幼魚です、

背中と口元の黄色い部分は、小さな幼魚ほど面積が広く鮮やか。岩礁の岩の窪みや亀裂に潜んでいることが多い。よく見られるサイズは2~5cm(写真/堀口和重)

黄色のボディに小さな黒点が散らばる奇抜な模様。ただし、青白い斑紋が混じる場合はハコフグという温帯種の幼魚。1~5cm

砂地や砂礫の海底付近で見られ、逃げるときはクネクネッスイ~ッと素早く移動。この奇抜な模様は有毒生物を連想させ、何らかの防衛効果があるらしい

成長すると1mを超えるが、“季節来遊魚”として見られるのは1~4cmほどの幼魚。成長につれて模様が変わり、背ビレの眼状斑や背中の赤い斑紋は消えていく

捜索場所がキーとなる4種

“季節来遊魚”の中には、特定の生息環境を好むものがいます。あらかじめ知識を得ておけば、探索がグーンとラクになって発見率アップ!

ひたいと両側に青白い斑点があることから、“スリースポット”とも呼ばれる。幼魚のときはイソギンチャクの周辺にいる確率が非常に高い。たまにウミシダのそばにいることも。1~2cm

頭を斜め下に向けてホバリングするカミソリウオの仲間。ウミシダやウミトサカの周辺にいることがほとんど。ペアでいることもある。英名は“ゴーストパイプフィッシュ”(写真/堀口和重)

ウミトサカの仲間(写真)やヤギ類などの上にチョコンと乗っている。比較的低水温に強い種類なので、成魚まで成長できれば、越冬することも珍しくない

砂地や砂礫の巣穴で暮らすハゼの仲間で、テッポウエビと共生する。背ビレ前部の鰭条が長く伸びることが特徴で、よく似たネジリンボウと識別できる(写真/堀口和重)

アヤシイ動きをする2種類

海底近くで妙な動きを見せる“季節来遊魚”。怪しい動きにも不思議な模様にも意味があります。

砂地や砂礫の海底近くをユラユラ、ヒラヒラと泳ぐ。その様子は波に流される枯れ葉そっくりで、なかなか魚とは気づかれない。本種同様、枯れ葉に擬態することで有名な“季節来遊魚”にはナンヨウツバメウオがいる

海底近くでホバリングしていることが多く、泳ぐときはピッと進んではピタッと止まる独特の動きをする。この泳ぎ方と目立つ模様は、歯に毒をもつヒゲニジギンポの幼魚そっくりで、身を守るための擬態という説がある

よく似た種類の見分け方

“季節来遊魚”としてはレギュラーの種類の中に、パッと身では区別がつかないソックリさんがいます。でも、ポイントを押さえておけば簡単に見分けられますよ。

イロ&クマドリカエルアンコウ

赤ちゃんの手のようなヒレで海底や岩場を歩くカエルアンコウの仲間。“季節来遊魚”として人気なのは、この2種類。実にソックリ。

個体によって白や黄、橙、茶など色彩変異が激しい。体側の斑紋は目の周囲にはないことで、クマドリカエルアンコウと区別できる

地色は白であることが多く、小さな個体ほど美しい。体側の斑紋は目にまで繋がっていることが特徴。稀に黒い個体もいる

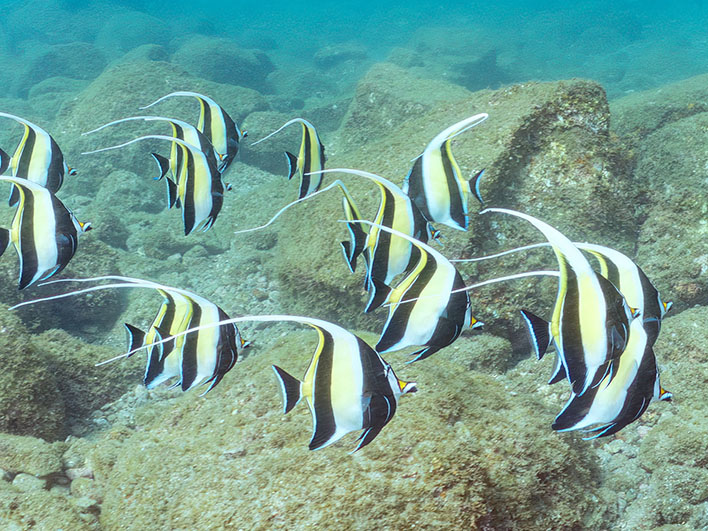

ツノダシ&ムレハタタテダイ

どちらも長く伸びる白い背ビレが目立ち、白地に黒帯、ちょっと黄色まじりという模様もよく似ています。わかりやすい識別ポイントは目と尾ビレ。

尾ビレは黒、目は目立たない(目の後ろに黒帯があるため)。チョウチョウウオに似ているがツノダシ科という別のグループ

尾ビレは透明、クリッとした目はツノダシより目立つ。“タイ”という名だが、チョウチョウウオ科の仲間

“タテキン”&サザナミヤッコ

キンチャクダイ科の“季節来遊魚”で最も知られているのはタテジマキンチャクダイ。毎年のように姿を見せるレギュラーゲスト。サザナミヤッコはややレア。いずれも岩礁のくぼみや亀裂などに潜んでいます。また、両種とも成長につれて模様が激変するので、一度見つけたら定期的に見に行くと面白いかも。

典型的な幼魚の模様がコレ。半円状の模様は成長につれ増えていくが、尾ビレの付け根の「〇」はしばらく残る。和名の「縦縞」は成魚の特徴

和名の「さざ波」は幼魚の特徴から付けられた。「さざ波」の数は最初3本くらいだが、成長するにつれて増えていく。尾ビレ付け根に「〇」はない

見られたらラッキー!

最後に毎年やって来るとは限らない、やや珍しい“季節来遊魚”を紹介しましょう。写真だけ見ていると、まるでサンゴ礁のようですね。もちろん、みんな幼魚です。

㉔ホシゴンベ

白化した枝状サンゴの上に乗っている幼魚。個体によって色彩変異はあるが、頭部に赤い小点が散らばることが特徴。撮影地は沖縄……ではなく、南伊豆のヒリゾ浜。近年は富戸や大瀬崎など伊豆半島でもたまに見られる

ブダイの仲間の中で最も派手な幼魚だろう。伊豆大島あたりまで南下するとチャンスが増えるようだが、伊豆海洋公園や大瀬崎でもたまに姿を見せる

三浦半島で撮影された個体。キンチャクダイ科の仲間は親子や雌雄で模様が変わる種類も多いのだが、ソメワケヤッコはあまり変わらない

本来の生息場所であるサンゴ礁でも、この幼魚にはなかなかお目にかかれない。深くても水深数m程度の浅場での目撃例が多い。撮影地はヒリゾ浜

まるでサンゴ礁のような風景だが、撮影地は南伊豆。かつては超レアだったが、近年は伊豆半島でもポツポツ見られるようになってきたようだ

背ビレと尻ビレが長いニザダイ科の仲間。小さい個体ほど美しい。本来はイシサンゴ類の近くにいるが、近場の海ではゴロタや岩の亀裂などにいる

最後に、伊豆半島あたりでは激レアな“季節来遊魚”。富戸や伊豆海洋公園、大瀬崎などで観察されているものの、まだまだ目撃例は少ないようだ

初夏から晩秋(最近は冬までかも)が旬の“季節来遊魚”、いかがでしたでしょうか。“季節来遊魚”の出没状況は、その年の水温や黒潮の蛇行、台風などに大いに影響されるため、「当たり年」もあれば「外れ」もあり。潜って見てのお楽しみ!