海を彩るソフトコーラルの特徴とは?ハードコーラルとの違いと知られざる生態【連載】

沖縄本島・北谷町砂部のソフトコーラル

連載第5回目のテーマはソフトコーラル。

サンゴは、大きく分けて硬い骨格を持つか否かで、ハードコーラルとソフトコーラルに分けられます。

ソフトコーラルは、その名の通り柔らかい体を持つサンゴの総称です。

一方、ハードコーラルは炭酸カルシウムでできた硬い骨格を形成するサンゴを指します。

ちなみに、「ハードコーラル」と「造礁サンゴ」が混同されることがありますが、正確には異なります。

硬い骨格を持つもの全般がハードコーラルと呼ばれる一方、その中でサンゴ礁の形成に直接関わっている種類が造礁サンゴです。

ソフトコーラルとハードコーラルの違い

ソフトコーラルとハードコーラルの最大の違いは、硬い骨格の有無です。

ハードコーラルは炭酸カルシウムでできた硬い骨格を形成しますが、ソフトコーラルは骨格を作らず、体内に「骨片」と呼ばれる小さな石灰質のかけらを持っています。

骨片の大きさは部位によって異なり、0.数mmから1cm程度。

ハードコーラルのように骨格を作らないため、ソフトコーラルは死んでしまうとその場から消失し、骨片だけが残ります。この骨片はやがて砕けて砂となり、ビーチを作る砂浜になるのです。

両者は分類学的にも大きく異なる生物種で、ソフトコーラルやハードコーラルは分類学上の正式な生物名ではありません。

ソフトコーラルと呼ばれる種類のサンゴは、八方サンゴ亜綱に属している一方、ハードコーラルの大半は六方サンゴ亜綱に属しています。

しかし、例外として、八方サンゴ亜綱アオサンゴ目アオサンゴ属と、ヒドロ虫綱ヒドロサンゴ目アナサンゴモドキ属は骨格を持つハードコーラルに分類されています。

ソフトコーラルとハードコーラルの共通点

ソフトコーラルとハードコーラルは共通点も多くあります。

一つ目は、どちらもイソギンチャクに似た「ポリプ」と呼ばれる個体がたくさん集まって群体を作っていることです。

ハードコーラルのクサビライシなど、一つの大きなポリプから成り、単体で生活する種類もいます。

少し話が脱線してしまいますが、クサビライシは他にも、その他多くのサンゴとは一線を画す面白い生態を持っているのです。

多くのサンゴは一度海底に定着をすると、その場から移動せず同じ場所で生活をします。しかし、クサビライシは固着せず、「自由生活」を送るのです。

ある研究では、クサビライシは時速2cmで移動できることが示されています。クサビライシは変わった(面白い)生態を他にもたくさん持っているので、気になった方は是非調べてみてください。

話を戻します。二つ目の共通点は、生息場所。

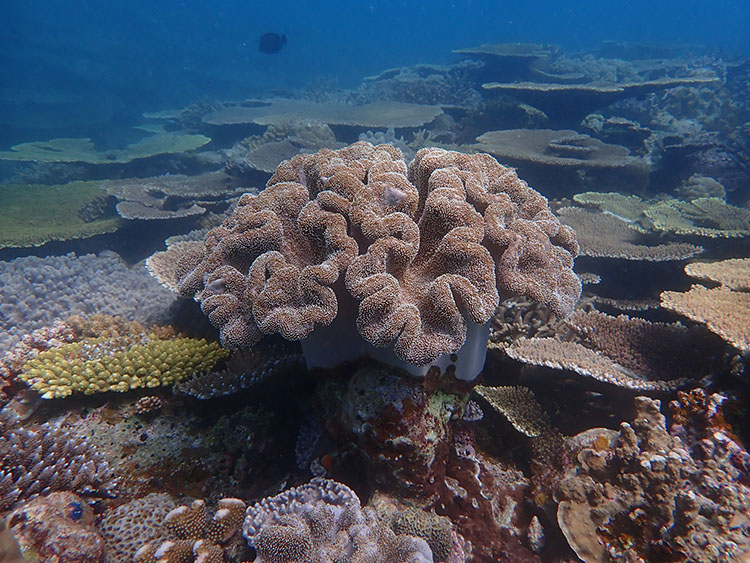

沖縄の海では、ソフトコーラルとハードコーラルが同じ場所に隣り合って生息している様子がよく見られます。

続いて三つ目は、体内に褐虫藻を共生させている点。

褐虫藻は植物プランクトンです。渦鞭毛藻類に分類される単細胞の藻類で、サンゴの体内に共生しています。

褐虫藻は光合成によって栄養を作り、そのほとんどをサンゴに供給します。

そのため、両者にとって生存していく上で褐虫藻が欠かせません。

ただし、イソバナの仲間など、中には褐虫藻を持たず触手で動物プランクトンなどを捕まえて食べるものもいるため、一概に共通しているわけではないことに注意が必要です。

沖縄で見られる代表的なソフトコーラル

琉球列島で見られる代表的なソフトコーラルには、カタトサカ属、ウミキノコ属、ウネタケ属、イソバナ科などがあります。

私はソフトコーラルが専門ではなく種同定にあまり自信がないため、属や科レベルでの紹介とさせていただきます。

ウミキノコ属

沖縄では身近なのはウミキノコ属です。

ウミキノコ属の面白いところは、ポリプが伸びているのか否かで、見た目が変わるところです。

ウミキノコ属が長いポリプを伸ばした姿は、一見イソギンチャクのようにも見えます。

ポリプの先端をよく見ると、8本の触手が生えているので、是非数えてみてください。

もしかしたら中には、「ウミキノコという割に、全然キノコっぽくない」と思った方もいるかもしれません。

触手が出ていないウミキノコ属

確かに、ポリプをよく伸ばしているウミキノコ属はふさふさとしていて、キノコの風貌は少しもありませんが、ポリプを引っ込めている時のウミキノコ属は、キノコそのもの。

ポリプの有無で見た目がこれほど変わるのは、ソフトコーラルならではかもしれません。

ウネタケ属

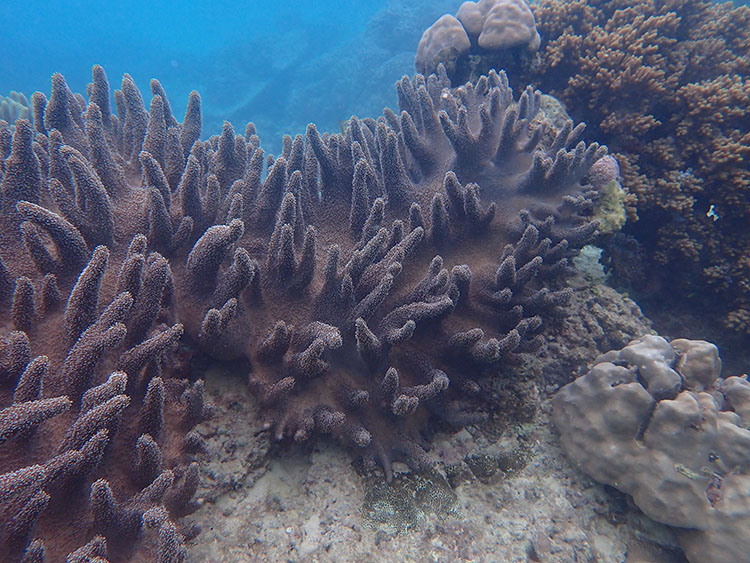

次に紹介するのは、ウネタケ属です。ウネタケ属の特徴は、棒のような突起がいくつも生えていることです。

ウネタケ属は大きいものでは2mほどにも成長します。さらに、熱帯の方では、当たり一面を覆う大群集を形成することもあります。

イソバナ科

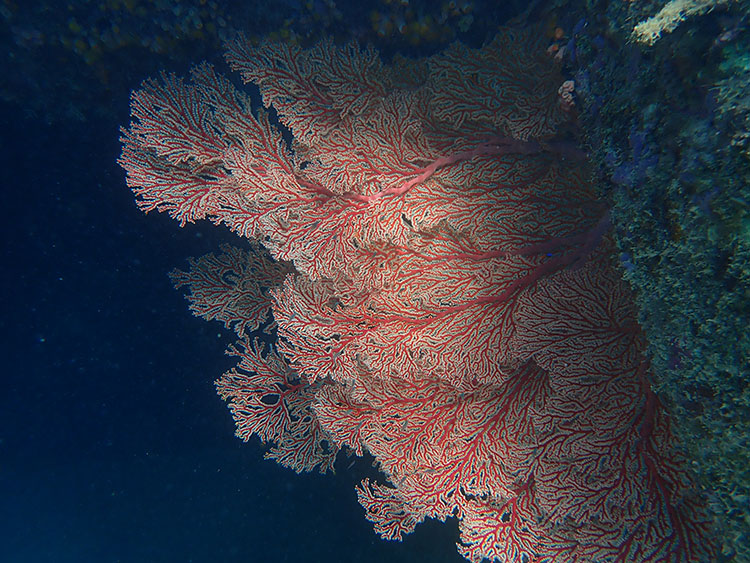

ソフトコーラルの中でも、圧倒的に華やかな種類といえば、イソバナ科の仲間ではないでしょうか。

赤や黄色など派手な色彩に、まるで扇を広げたような群体形は、多くの人を惹きつけ、被写体として人気があります。

イソバナ科の仲間は、潮通しが良く、日陰や水深の深い場所を好んで生息しています。

「サンゴなら太陽の光が必要なのでは?」と思った方もいるかもしれませんが、イソバナ科の仲間は褐虫藻を持っていないので、日陰でも大丈夫なのです。

褐虫藻を持っていない分、自ら狩りをして餌を手に入れる必要があります。

そのため、イソバナ科の仲間は、昼夜を問わずポリプを伸ばして触手を広げ、潮に流されてくる有機物や動物プランクトンなどを捕まえているのです。

トゲトサカ属

沖縄で代表的とはいえないかもしれませんが、私が個人的に好きなソフトコーラルは、トゲトサカ属です。トゲトサカ属は房総半島よりも南の太平洋やインド洋に幅広く分布しています。

私は温帯の海で潜った経験がほとんどなく、実際に自分の目で見たことはありませんが、温帯で撮影されたトゲトサカ属の写真をダイバーの方がSNSに投稿しているのをよく目にします。

そして、トゲトサカ属も褐虫藻を持たないため、薄暗い場所によくいます。

生息場所の奪い合い

ソフトコーラルとハードコーラルが混在する沖縄本島中部の海(坪根 雄大)

ソフトコーラルとハードコーラルは似た環境に生息しているので、生息場所をめぐって陣取り合戦をしています。

動かないサンゴ同士の陣取り合戦の場合、成長するスピードが早い方が有利だと考えられますよね。

種類や生息している環境などによって異なりますが、ハードコーラルは年間で数cm大きくなるのに対して、ソフトコーラルはウミキノコ属で年間約0.5cm成長します。ということは、成長が早いハードコーラルの方が有利だと思われます。

しかし、ソフトコーラルは自ら盛んに群体の一部を切り離してクローンを作るという戦略をとるのです。

そのため、成長が早ければ陣取り合戦に勝てるなんて、そんな単純な話では無く、私たちが普段見ている海の中では複雑な戦いが行われているのです。

お知らせ

2026年1月から1年間、那覇市の桜坂劇場で「サンゴ講座」をはじめます!

これまで、主にYouTubeやInstagramなどのSNSで皆様と交流させていただきましたが、オフラインで直接お話ができるような場所も欲しいなぁとずっと思っていました。

来てくれた方に喜んでもらえるよう、頑張って準備したいと思います。

詳細は下部を要チェック!

●サンゴに関する質問や気になったことなど、可能な限りその場でお答えできるよう頑張ります

●私にもわからないことがあるので、その場合は、私の宿題として次回の授業でお答えできるように準備してきますね

第1回 2026年1月25日(日) 14:30〜16:00

第2回 2026年2月15日(日) 14:30〜16:00

第3回 2026年3月15日(日) 14:30〜16:00

全3回→8,800円

単発受講→3,000円

※桜坂市民大学の講座を受講する際には、桜坂劇場の「Sakurazaka FunC(ファンク)」への入会が必要です

※入会と受講のお申し込みは同時にできます

1. 劇場窓口:申請書に記入し受付窓口へ提出

2. 電話:電話で仮予約後、劇場窓口にて申請書に記入・提出

3. ネット:「桜坂劇場市民大学」のHPより必要事項を記入

【講座番号】: 82

【講座名】 :沖縄の宝「サンゴ」を学ぶ

1. 劇場窓口:現金、クレジット、Edy、電子マネー利用可能

2. 銀行振込:指定の口座へお振り込み

3. 郵便振替:

・一般:2000円

・シニア:1000円

・学生(13〜23歳):500円

・映画招待券1枚贈呈

・映画料金割引、桜坂劇場の映画がいつでも1,000円!

・家族や友人にプレゼントできる映画割引券を贈呈

・独自情報満載の会報誌「Sakurazaka FunC」の郵送

・ポイント贈呈(100円で1ポイント!100ポイントで映画1本無料)

連載記事