クマノミ徹底解説! 種類や特徴、驚きの性転換まで!

(写真/坪根雄大)

鮮やかなオレンジ色の体に、愛らしい顔つきでダイバーやシュノーケラーに人気の高いクマノミ。水族館などでも見られることから、老若男女に知られる生きものです。今回はそんなクマノミの種類や生態を詳しく紹介していきます。

クマノミとはどんな生き物?

イソギンチャクがマイホーム

イソギンチャク(sea anemone)と共生することから、英語圏ではクマノミの仲間は一般にアネモネフィッシュと総称される。また、クラウンフィッシュと呼ぶこともある。写真はハナビラクマノミ

「クマノミ」の語源は、「隈取り(歌舞伎の化粧)のある魚」から「隈(くま)の魚(み)」になったという説がある。魚(み)は古語で、魚介類の総称のこと。写真はハマクマノミ

クマノミとは、硬骨魚類(スズメダイ科)の一グループ(クマノミ亜科)の総称です(“クマノミ”という標準和名の種もいます)。最大の特徴は「イソギンチャクと共生する」こと。水槽など人工的な環境は別として、自然界では「マイホーム」とするイソギンチャクをもたないクマノミの仲間はいません。ときにイソギンチャクから遠く離れて中層に泳ぎ出ることはあっても、危険を察知すると素早く戻って触手の中に逃げ込みます。クマノミたちにとって、イソギンチャクは生き抜いていくためには必要不可欠な存在なのです。

でも、ここで疑問がひとつ。イソギンチャクは刺胞動物。触手に仕込んだ刺胞という毒針で小魚などを捕らえることもある生き物です。クマノミたちはなぜ餌食にならないのか? 実はクマノミの仲間は体表に特別な粘液をもっているため、触手に触れても刺胞が発射されることがないのです。

一方、イソギンチャクにとっても、クマノミの仲間がすみつくことでメリットがあるようです。触手内をクマノミが動き回ることで新鮮な海水が供給され、広がった触手にはまんべんなく太陽光が当たり、イソギンチャクの体内にいる共生藻類の光合成が促進されるのだそうです。また、イソギンチャクの触手をついばもうと近寄るチョウチョウウオなどの小魚をクマノミが追い払うことがあり、両者の関係は「相利共生※」と考えられています。

※相利共生…一緒にいることで互いに何らかのメリットがある共生のこと。片方だけに益がある場合は片利共生、片方に益があり片方に害があるときは寄生という。

世界にクマノミは何種類?

クマノミの仲間は、世界に400種以上を数えるスズメダイ科に属しています。そのスズメダイ科の中でも、「イソギンチャクと暮らす」というユニークな特徴から、特にクマノミ亜科として1つにまとめられています。現時点では、世界にクマノミ亜科は30種。18世紀末から報告され始め、最近では2010年に英名パシフィック・アネモネフィッシュという新種が記載されました(トンガ、フィジーなどに分布)。

ただし、30種のうち2種(英名ティレズ・アネモネフィッシュ、ホワイトボンネット・アネモネフィッシュ)は、セジロクマノミとオレンジフィン・アネモネフィッシュとの自然交雑種と推測され、「独立した種」として扱われないこともあります。水槽内の実験でも、種によって相性はありますが、クマノミの仲間は容易に交雑することが知られています。

また、同種であっても色や模様の変異や乱れはしばしば見られ、アクアリウム業界ではそうした個体を飼育下でかけ合わせ、自然界には存在しない奇抜な模様の「品種」を開発しています。特にカクレクマノミの改良種は人気があり、スノーフレーク・オセラリスなどが知られています(※)。

(※)オセラリス(ocellaris)はカクレクマノミの種小名(学名)。

クマノミの体形と模様

クマノミの仲間は丸っこい体形をしており、これはスズメダイ科に共通した特徴です。体の大きさは手のひらサイズ。比較的小型であるカクレクマノミで最大8~9cmほど、大型となるトウアカクマノミでも最大15cm程度です。

色については、オレンジや赤などの暖色をベースに、白帯や黒い縁取りが入るというイメージですね。でも、暖色部のほとんどが黒ずんでいるケースは結構ありますし、中にはもともと全身が「白と黒」という種類もいます。例えば、マックローキーズ・アネモネフィッシュ(オーストラリアのロードハウ島、ノーフォーク島に分布)やワイドバンド・アネモネフィッシュ(オーストラリア東部、ロードハウ島に分布)。どちらも局所的な分布をする、いわゆる固有種です。

また、クマノミという種類では、ほとんどの個体で体のどこかに暖色がありますが、小笠原に生息する個体群は暖色が一切なく、全身「白と黒」という配色です。

クマノミの見分け方

体側に2本の白いバンドが入るクマノミは複数種いる。尾ビレがオレンジ色であること、2本めの白帯が1本めより明らかに細いこと、そして撮影地が紅海であることから、この個体はクマノミという種ではなくツーバンド・アネモネフィッシュとわかる

カクレクマノミはアマモなどの海草が生えるような浅場の穏やかな環境を好み、潮通しのいい深場ではあまり見られない(写真/坪根雄大)

クマノミの仲間は分類的にも生態的にもよくまとまったグループで、「クマノミの仲間」というところまでは誰でもわかるでしょう。ただ、種の同定となると少々ややこしいというのが正直なところ。理由のひとつに、同種内でも個体によって、あるいは成長過程や環境、生息地などによって色や模様が微妙に変わるということが挙げられます。それを頭に入れた上で、クマノミの種類を調べる重要ポイントとして次のことが挙げられます。

②ヒレの色

③生息環境(内湾の砂泥か潮通しのいい岩礁か、など)

④目撃した地域

特に④はかなり重要です。クマノミの仲間は種類ごとに比較的狭く、限定された海域に分布する傾向があります。逆にいえば、「どこで出会ったか」「どこで撮影したか」は種の同定に際し有益な情報となります。

記事の後半では、日本&世界で見られる主なクマノミの種類を紹介しますので、具体的なことはそちらを参照ください。

クマノミが見られる海

クマノミの仲間が1種でも分布する海は、インド-西太平洋の熱帯・亜熱帯海域。サンゴ礁や岩礁などでよく見られます。特に種類が多いのは日本を含む東南アジアで、その一方、東部太平洋や大西洋には1種も生息していません。意外ではありますが、ダイビングが盛んなハワイ諸島やカリブ海にはクマノミの仲間がいないのです。また、非常に狭い地域だけで見られる、いわゆる固有種が多いこともクマノミ類の特徴です。

●ツーバンド・アネモネフィッシュ(紅海、アデン湾)

●モルディブ・アネモネフィッシュ(モルディブ諸島、スリランカ)

●モーリシャン・アネモネフィッシュ(モーリシャス諸島)

●マダガスカル・アネモネフィッシュ(マダガスカル島、コモロ諸島)

●セイシェル・アネモネフィッシュ(セイシェル諸島、アルダブラ諸島)

●オマーン・アネモネフィッシュ(アラビア半島オマーン)

●チャゴス・アネモネフィッシュ(チャゴス諸島)

●アラーズ・アネモネフィッシュ(東部アフリカ沿岸)

●レッドサドルバック・アネモネフィッシュ(アンダマン海~スマトラ島とジャワ島のインド洋側)

●オーストラリアン・アネモネフィッシュ(オーストラリア北西部)

●バリアリーフ・アネモネフィッシュ(オーストラリア東部~ニューカレドニア)

●マックローキーズ・アネモネフィッシュ(ロードハウ島、ノーフォーク島)

●ワイドバンド・アネモネフィッシュ(オーストラリア東部、ロードハウ島)

●スリーバンド・アネモネフィッシュ(マーシャル諸島)など

クマノミの生態を探る

「ファミリー」に血縁はない?

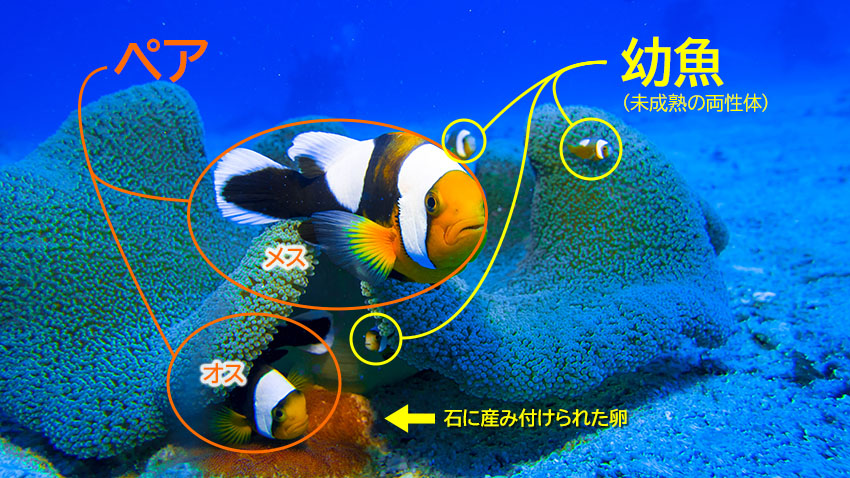

トウアカクマノミの「ファミリー」。ペアと数尾の幼魚で構成されているが、親子である可能性は限りなく低い

クマノミは一夫一婦制。同じイソギンチャクに一組のペアで暮らしています。体の大きいほうがメス、小さいほうがオスですが、雌雄差があまりない種類もいます。

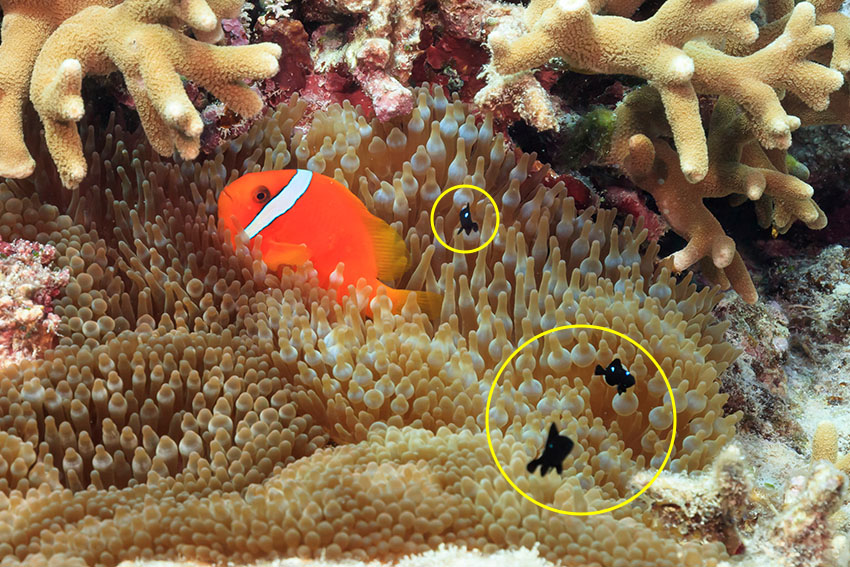

ペア以外に、小さな個体が同居していることもよくあります。まだ成長しきっていない幼魚なので、しばしば「クマノミの家族」「ファミリー」と勘違いされていますが、ペアと幼魚たちの間に血縁関係はありません。彼らは別の場所で生まれ、たまたまここにたどり着いた赤の他人。というのも、卵から孵化したクマノミの赤ちゃんたちは、いったん水面へと上昇し、しばらく海の中を漂って過ごします。再び海底に戻るころには、両親の暮らすイソギンチャクからは遠く離れてしまっていることでしょう。

クマノミに性転換が起こるとき

われわれ哺乳類は母体内で胎児を育ててから出産するため、繁殖のための組織や器官、システムが非常に複雑となり、生物学的な意味で性を変えることは不可能です。しかし、卵や精子を作るだけの魚類の場合、性転換はさほど珍しくありません。ベラ科やキンチャクダイ科、ハタ科などでは普通に見られる現象。クマノミの仲間も同様ですが、多くの性転換魚類が雌性先熟(メス→オス)であるのに対し、クマノミは雄性先熟(オス→メス)という少数派です。

クマノミの生殖腺には精巣部分と卵巣部分があり、いわゆる両性具有の魚です。「ファミリー」の中で最も体が大きい個体は卵巣を成熟させメスとなり、2番目の個体はオスとして性成熟するのです。残りの幼魚たちは、ペアが存在する限り精巣も卵巣も未成熟のまま。つまり繁殖に参加できません。

ところが、ある日突然ナンバーツーであるオスがいなくなったとしましょう。すると幼魚たちの中で最も体の大きな個体がオスとして成熟し、ナンバーワンのメスと新たにペアを組みます。また、ナンバーワンのメスが消えたときは、オスがメスへと性転換し、幼魚たちの中から新たなオスが生じます。つまり、「体の大きさ」という社会的地位が性転換、性成熟のトリガーとなっているのです。ただ、周囲にイソギンチャクがたくさんあって、個体の生息密度が高いようなケースでは、オスはオスのままで別のメスとペアを組むこともあるそうです。

クマノミ夫婦は子煩悩

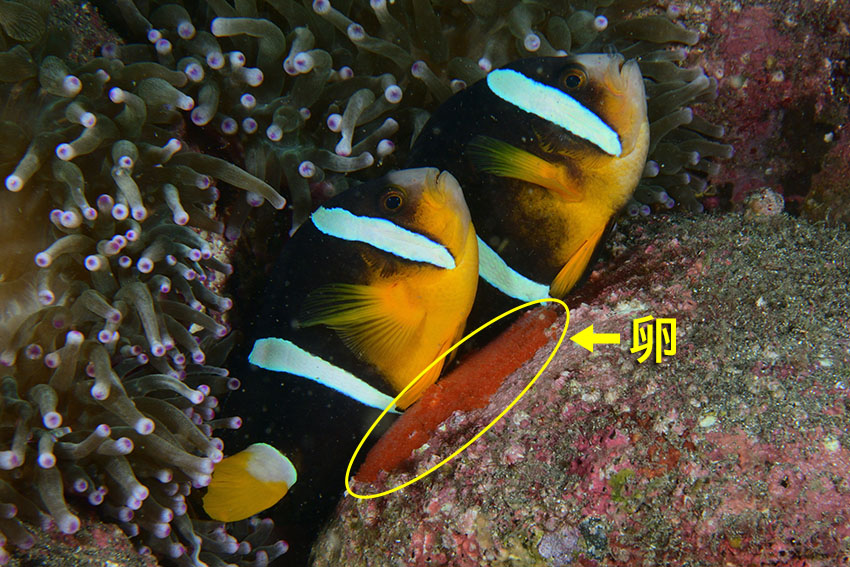

産卵中のクマノミのペア。メスが卵を産み付け、オスが受精させる。産卵床となる石や岩の表面は、卵が付着しやすいよう事前に「掃除」してある

汚れを取り除いたりヒレで新鮮な水を送ったり、卵の世話は主にオスの担当。体の大きなメスは外敵を追い払う。たまにダイバーに噛みついてくることも(写真/堀口和重)

産卵直後は濃い暖色だった卵は徐々に色が薄れ、やがて眼が確認できるようになる(発眼卵)。卵内に赤く残っているところは成長のための栄養が詰まったヨークサック(写真/堀口和重)

孵化直後の赤ちゃん。このあと水面へと浮上し、8~12日間ほどは浮遊生活を送る(写真/堀口和重)

タツノオトシゴやダンゴウオのように、卵が孵化するまでの間、オスが保護するという習性の魚類がいます。スズメダイ科も同様なのですが、クマノミの場合はペアが同じ場所に暮らしているため、メスも育児に関わっています。

イソギンチャクの好き嫌い

クマノミの仲間が共生するイソギンチャクは約10種類。サンゴイソギンチャクの仲間やシライトイソギンチャク、センジュイソギンチャク、ハタゴイソギンチャクの仲間、ジュズダマイソギンチャクなどがよく知られています。

興味深いことに、特定の1~数種のイソギンチャクにしか共生しない種類もいれば、選り好みをしない種類もいます。前者の代表はハマクマノミとスパインチーク・アネモネフィッシュで、サンゴイソギンチャクの仲間でしか見られません。後者の代表はクマノミで、約10種すべてと共生します。その理由としてはイソギンチャクとの生化学的な相性、イソギンチャク及びクマノミが好む生息環境の関係、クマノミの種間競合など諸説あるようです。

日本で見られるクマノミ6種

日本は6種ものクマノミが見られる世界でも珍しいエリア。沖縄や奄美諸島など亜熱帯のサンゴ礁がメインですが、温帯の南日本でもクマノミという種類が見られます。

国内で見られるクマノミを覚えるための標語に、「1ハマ、2クマ、3カクレ」があります。これは「体側の白帯1本はハマクマノミ、2本はクマノミ、3本はカクレクマノミ」という特徴を表しています。ただ、海外では通用しないのでご注意を。

クマノミ~最も分布が広い普通種

伊豆半島で撮影されたペア。尾ビレが白いほうがメス(左)、黄色はオス

沖縄のペア。メスは尾ビレが白~淡黄(手前)、オスは上下縁が黄色で縁取られる

シライトイソギンチャクやセンジュイソギンチャクには幼魚が集団で居着くことがある(写真/堀口和重)

小笠原諸島で見られるクマノミ。暖色部分がまったくなく、全身が白黒。尾ビレも雌雄とも白い

標準和名クマノミは、クマノミの仲間を代表する種類。西はペルシャ湾あたりから東はメラネシアまでインド-西太平洋に広範囲に分布し、日本では房総半島以南から見られます。体側に2本の白帯があり、一般に2本めの白帯は1本めと同じ幅かやや太め。

体色や模様は個体や地域、あるいはホストとするイソギンチャクによって様々な変異が見られます。また、地域によっては尾ビレの色で雌雄の識別が可能ですが、南日本と沖縄では微妙に異なることに注意。大きさ10cm程度。

ハマクマノミ~雌雄の区別が簡単

オスは美しいオレンジで、メスは体側が黒ずんでいる

若魚は明るい暖色(写真/坪根雄大)

眼の後ろに、黒で縁取られた1本の白帯があることが特徴(小さな幼魚は2~3本の場合あり)。オスや若魚は鮮やかなオレンジ色をしていることから、英語圏ではトマト・アネモネフィッシュと呼ばれます。西部太平洋に分布し、日本では沖縄や奄美諸島でよく見られます。主にサンゴイソギンチャクと共生。大きさ11cm程度。

カクレクマノミ~シュノーケリングでも観察可能

多くの場合、白帯やヒレには黒い縁取りがある

黒い縁取りが少ないタイプ(写真/坪根雄大)

クマノミの中でも一番人気。明るいオレンジに白帯が3本あり、中央の白帯が頭部方向に膨らんでいることが特徴。浅場の穏やかな海域を好み、イソギンチャクからもあまり離れないようです。インド洋の東端~西太平洋に生息し、容姿が酷似するクラウン・アネモネフィッシュの分布とは重複していません。また、稀に自然界でもオレンジの部分が黒化した個体が見られます。大きさ9cm程度。

ハナビラクマノミ~眼の後ろと背に白線

模様に雌雄差はない。右の大きい個体は腹部が膨らんでおり産卵前のメスと思われる

シライトイソギンチャクやその近縁種と共生することが多い

ピンクまたは淡いオレンジという地色で、眼の後ろと背中に白いラインが入ることが特徴。潮通しのいい岩礁などでも見られ、イソギンチャクから離れてプランクトンを捕食することもあります。インド洋の東部~西部太平洋に分布、日本では沖縄や奄美諸島で普通。大きさ8cm程度。

セジロクマノミ~背中に白線がクッキリ

ハタゴイソギンチャクの仲間とよく共生している

正面から見るとまるでハクビシンのようだ

濃いオレンジの地色で、背中に太い白帯1本という独特の模様。日本では奄美大島以南で見られ、フィリピンからパプアニューギニア、インドネシア、オーストラリア北西部に分布。イソギンチャクから離れることはほとんどありません。大きさ11cm程度。

トウアカクマノミ~6種の中では最もレア

砂地や砂泥域を好み、ハタゴイソギンチャクと共生することが多い。近くに適当な岩がない場合、石や貝殻、木の枝などを運んできて産卵床とする(写真/堀口和重)

幼魚や若魚は地色が淡い(写真/坪根雄大)

日本で見られる6種のうち最も個体数が少なく、本種が見られるダイビングポイントは海洋生物や魚好きのダイバーに人気。 眼の後ろに白い太帯が1本、「腰」のあたりにスダレ状の白い斑紋があることが特徴ですが、個体や地域によって様々なバリエーションがあります。イソギンチャクから遠く離れて行動することもあり、強気な性格なのか抱卵中はダイバーをも攻撃してきます。沖縄からフィリピン、インドネシア、パプアニューギニアにかけて分布。大きさ15cm程度。

ダイバーが出会う世界のクマノミ10選

日本産6種以外にも、海外には20種以上のクマノミが生息しています。その中から10種ほど紹介。なお、海外には日本の標準和名に相当する名称がありません。複数の種を同じ英名で呼んだり、同じ種に複数の英名があるケースが多々あるのでご注意ください。

①オレンジフィン・アネモネフィッシュ

マリアナ諸島などミクロネシアからポリネシアまで西部太平洋に広く分布。暗色のボディと鮮やかなオレンジのヒレをもつことが特徴だが、パラオやポンペイで見られるものは尾ビレが白い。また、暗色部分がくすんだ茶色で発色が悪い個体もたまに見られる。大きさ15cm程度。

②スパインチーク・アネモネフィッシュ

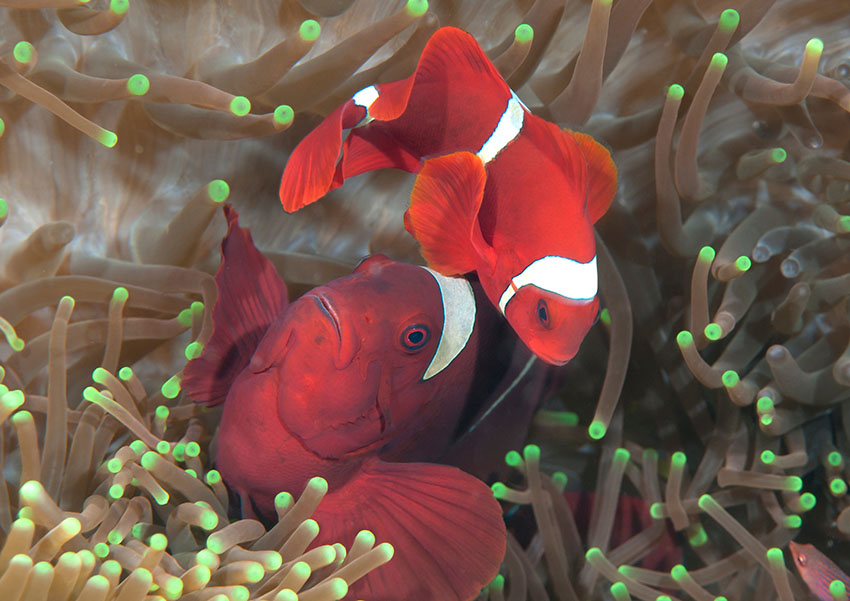

エラブタに大きなトゲを持つことが特徴。クマノミ亜科の中で本種だけが別属(Premnnas)で、他はすべてクマノミ属(Amphiprion)とされることが多い。頭部と体側、尾の付け根に白い白線がある。インド洋東端のアンダマン海からマレー諸島、パプアニューギニア、東部オーストラリアまで分布。雌雄差が大きく、オスは鮮やかなオレンジ色で7~8cm程度と小さいが、メスは15~16cmとクマノミの仲間の中では最大級となる。また、体色も黒ずみ、大きな個体では白線も目立たなくなるほどだ。

③モルディブ・アネモネフィッシュ

モルディブ諸島とスリランカに分布。頭部に白帯が1本、腹ビレと尻ビレが黒いことが特徴(ブラックフット・クラウンフィッシュとも呼ばれる)。個体による色彩変異が少なく、分布も局所的なので他種と混同することはない。イソギンチャクが群生しているところでは、しばしば大きな集団で暮らしている。大きさ11cm程度。

④クラウン・アネモネフィッシュ

パプアニューギニアからメラネシア、およびオーストラリア北東部に分布。カクレクマノミと酷似するが、カクレクマノミより黒色部分が多く、また分布も重複しないことから識別できる。ディズニーアニメのキャラクター“ニモ”のモデルは、分布からすると本種であろう。大きさ8cm程度。

⑤スカンク・アネモネフィッシュ

分布が連続せず、東側(アンダマン海やジャワ海、ジャワ島とスマトラ島の南岸)と西側(アフリカ東岸、セイシェル諸島、コモロ諸島、マダガスカル島)に分断されている点が興味深い。セジロクマノミと似ているが、本種は地色が淡く白帯が細い。また分布は重ならない。大きさ11cm程度。

⑥レッドアンドブラック・アネモネフィッシュ

ダスキー・アネモネフィッシュと呼ばれることもあり、フィリピン南部からミクロネシア、インドネシア、ポリネシア南東部まで西太平洋に分布する。個体や地域によって色彩変異が激しく、尾ビレが白いものや白帯を欠く個体もいる。大きさ6cm程度。

⑦レッドサドルバック・アネモネフィッシュ

アンダマン海からジャワ海、スマトラ島とジャワ島のインド洋側に分布。幼魚には頭部に細い白帯が1本あるが、成魚になると消えてしまう。体側にある暗色の斑紋は、メスでは体の後半部分を覆うほどになる。トマト・アネモネフィッシュとも呼ばれる。大きさ12cm程度。

⑧ツーバンド・アネモネフィッシュ

紅海とアデン湾に分布し、レッドシー・アネモネフィッシュと呼ばれることも。クマノミと酷似するが、すべてのヒレが暖色であること、2本めの白帯が1本めより細いことで区別できる。暗色部は変異が大きく、全身明るい黄色という個体もいる。大きさ14cm程度。

⑨セイシェル・アネモネフィッシュ

インド洋のセイシェル諸島、東アフリカのアルダブラ諸島に分布。尾ビレに独特の黒い模様が入ることで、よく似たアラーズ・アネモネフィッシュなどと識別しやすい。大きさ14cm程度。

⑩アラーズ・アネモネフィッシュ

ケニアからダーバンにかけての東部アフリカ沿岸に分布。同じインド洋には、よく似たマダガスカル・アネモネフィッシュやセイシェル・アネモネフィッシュもいる。大きさ15cm程度。

クマノミの周辺に見られる生き物たち

イソギンチャクと共生する生き物はクマノミだけではありません。次回のダイビングでは、こんな生き物も探してみてはどうでしょうか。

ミツボシクロスズメダイ

ハマクマノミが暮らすイソギンチャクに同居中

蛍光ブルーで縁取られた白い「星」が美しい

幼魚のときは頭部と体側に合計3つの白い点がよく目立ち、イソギンチャクの触手内に身を寄せています。成魚になると10~15cmほどとなり、白星は目立たなくなります。英名スリースポット・ダムゼルフィッシュ。

アカホシカニダマシ

ハタゴイソギンチャクの仲間の近くにいることが多い。名前の通りカニではなくヤドカリの仲間。大きさは2cmほど

イソギンチャクエビ

大きさ1~2cmほどのテナガエビの仲間。また、イソギンチャクモエビというモエビの仲間もいる

クマノミについて詳しく紹介したこちらの記事、いかがでしたか? クマノミは国内でも6種類が見られ、さらに海外では固有種もさまざまなダイビングエリアで見られます。ぜひダイビングやシュノーケリングを楽しむ際には、その海にすむクマノミをチェックしてみてくださいね。