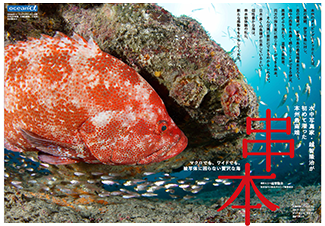

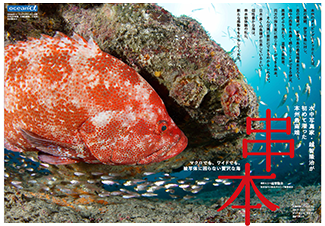

水中写真家・越智隆治が初めて潜った本州最南端「串本」

![]() Kushimoto / 串本

Kushimoto / 串本

マクロでも、ワイドでも、被写体に困らない贅沢な海

![]() Kushimoto / 串本

Kushimoto / 串本

マクロでも、ワイドでも、被写体に困らない贅沢な海

- Photo&Text

- 越智隆治

- Special Thanks

- 串本ダイビング事業組合

- Design

- PnariDesign

串本の内海へ。

串本の海の顔、アザハタたちに会いにいく

「アンドの鼻」のオスのアザハタは、2つの縄張りを行ったり来たりと忙しなかった

串本といえば、クロホシイシモチやキンメモドキの群生の中にいるアザハタ。フォトコンでも、多くの作品が入賞している、串本を代表する海中景観の一つだ。というわけで、今回も当然のように狙いに向かった。向かったのは、毎年1 ~ 2 ヶ月ほど期間限定でオープンする「アンドの鼻」。そして、いつでも潜ることのできる「備前」にあるアザハタの根。

入賞作をイメージしながら、そんな写真が撮れるのかと少々不安になりながらその場に向かう。「アンドの鼻」では、二つの縄張りのパトロールで行ったり来たりとせわしないオスに翻弄されたが「備前」では、ダイバーをまったく気にしない慣れたオスのおかげでかなりの接近撮影が可能だった。

小魚の群れ具合が少ないのが残念だったけど「備前」のオスのアザハタは、近寄れるし、とにかく個性豊か

残念だったのは、今年はそこに群れるクロホシイシモチやキンメモドキの数が少なかったことだ。年によって、群れ具合も違うそうなので、来年は海中に溢れんばかりに群れてくれることを期待したい。

アザハタの根、今年はイマイチの群れ具合のようだったけど、それを払拭するくらいの群れが、「中な かぐるみ黒礁」という水深10mほどのポイントに存在した。この群れ具合、まさに海中雲海。いくつもの根をクロホシイシモチとキンメモドキの雲海が埋め尽くしていた。ところどころにハナミノカサゴが浮遊していて、雲海の中を悠然と泳いでいた。

タタリ神が眼前に姿を見せた

……それだけでも夢中になって撮影していたのに、ここに突如姿を現したのは、「もののけ姫」に出てきたタタリ神のようなゴンズイ玉。

うねうねととぐろを巻きながら接近してくると、もう「うわ、マジ祟られそう!」と腰が引けながらも、こんな状況なかなか遭遇できないと、構図を決めてシャッターを切り続けた。

フォトコン入賞作品の中にもまったくなかった、このシーン。

機会があったら絶対潜って撮影にチャレンジすべき! 水深も浅く穏やかなポイントだし、これだけ広範囲に群れていれば、何人かで撮影していても被写体には困らなそうだ。

ワイドの被写体溢れる

優しく手を突っ込めば、祟られる(刺される)ことはないというけど、決して真似しないように!「中黒礁」

ビーチエントリーでサンゴの森へ。「オレンジハウス前ビーチ」

クロホシイシモチとキンメモドキの雲海の中を悠然と泳ぐハナミノカサゴたち。「中黒礁」

温帯の魚、カゴカキダイと熱帯の魚、アカヒメジの群れが見られるのも串本ならでは。「グラスワールド」

愛嬌たっぷりのイラ!

それも1号、2号……3号までいるの!?

人馴れしたイラの正面顏は、マペットみたいで、ユニークだ

ワイドで撮影できる内海の生物で、私がもう一つ、すっごく気になったのは、イラ。

伊豆などでもよく見かけるけど、正直こんなに寄ってくるのを見たことがない。

ガイドが海中にある貝をあげるようになってから、これほど人懐っこく寄ってくるようになったそうだが、これだけ接近できるとなると、やはり撮影したくなる。

ガイドが来るとどこからともなく姿を見せる「備前」のイラ1号

フォトコンでもこのイラを撮影した入選作品が多く目に付いた。

「備前」やその隣の「住崎」のイラには、1号、2号、3号と人懐っこい順に番号をつけて呼んでいるガイドもいるようだ。

温帯の魚、カゴカキダイと亜熱帯の魚、アカヒメジ。

この両方の群れが撮影できるのは「グラスワールド」。

このコラボも、串本ならではの海中景観。

「グラスワールド」のカゴカキダイの群れも串本の人気者

両者を寄せて上手に一緒に撮影するのはなかなか難しいらしく、フォトコンには見当たらなかった。

この2種類の群れを上手に撮影できたら、審査員の目に止まるかもしれないな……。

こんな風に、自分の頭の中では、フォトコン入賞を意識する思考回路で串本の海の撮影が進んでいった。

忘れてならないのは、浅瀬に群生するサンゴ。

本州で最も黒潮の影響を受ける。

サンゴの上に、太陽の光が降り注ぐ

串本には“サンゴ礁”は無いものの、ハードコーラルの量が多く、熱帯のサンゴ礁域と同じような生態系が形成されている“世界最北”の海。

このため、国際的な環境保全条約であるラムサール条約湿地としての指定も受けているほど重要な海でもあるのだ。

「オレンジハウス前ビーチ」からエントリーして、その世界最北のサンゴをのぞいてきた。

昼間の太陽光が浅い海中に差し込み、海底のサンゴ群落に降り注ぐシーンは、まさに竜宮城の絶景。

バランスよく、ミドリイシ系のエダサンゴとテーブルサンゴがミックスされた海中景観が、これまた写欲を十二分に掻立てるのだ。