ホシフグの大群に巻かれる! 大瀬崎に突如現れた深海フグを動画と写真で徹底取材

2024年12月3日に突如として西伊豆・大瀬崎の湾内に出現したホシフグの大群。それ以来、大瀬崎では約2ヶ月に渡って毎日ホシフグの群れが見られています。今回は、2024年5月にリニューアルオープンしたダイビングサービス「ネイチャーイン大瀬館」のチーフガイド・若松樹弥氏のご案内で、生態がほとんど謎に包まれているホシフグの姿を、ガイドや水中映像撮影などで精力的に活動する長谷川潤さんにレポートしていただきました。

目次

大瀬崎ってどんなところ?

ホシフグ大発生の現場である西伊豆・大瀬崎(静岡県沼津市)は、初心者から上級者まで楽しめる大人気のダイビングスポット。「湾内」「外海」「先端」の3つのポイントがあり、「湾内」では穏やかな環境で生物観察を楽しみ、「外海」や「先端」では迫力ある大物や群れに会うことができます。また、日本一深い湾である駿河湾(最大深度2,500m)に面しているため、深海の珍しい生物に出会うことも。ちなみに今回ホシフグの大群が見られているのは「湾内」です。

ダイビング以外にも魅力的な場所がたくさんあり、大瀬神社や神池、富士山を望む景観の美しさなど魅力満載の観光地でもあります。

大瀬崎のダイビングポイント(ネイチャーイン大瀬館ホームページより)

富士山を望む景勝地でもある大瀬崎

ホシフグって、どんな魚?

現地ガイドさんに聞いてみた

さて、今回の主役であるホシフグについて、僕は恥ずかしながら今回の取材が決まるまでまったく知りませんでした。まずは基礎知識を、と考えネットで検索。

「ホシフグはフグ科モヨウフグ属に属し、体長約35cmに成長します。(中略)ホシフグの生息水深は100–400mとされており、野生下での観察は困難です。」(市立しものせき水族館 海響館ホームページより)

なるほど、基本的には深いところで暮らしていて、ダイバーの目に触れることがほとんどない魚のようです。更に調べてみると、日本海に面した新潟県や山形県、福岡県の海岸で2023年1~2月にホシフグが大量漂着した、という情報が得られました。やはり冬に浅場に上がってくることが多いのでしょうか?

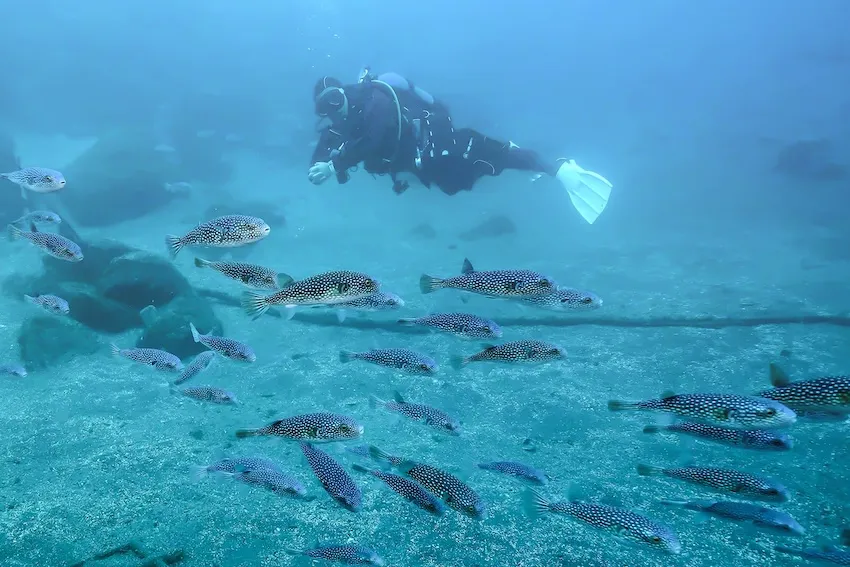

砂地を泳ぐホシフグの群れとネイチャーイン大瀬館ガイドの若松氏

ホシフグに関するさらなる知見を得るため、「ネイチャーイン大瀬館」のチーフガイド・若松樹弥氏にお話を聞きました。

長谷川

ホシフグが見られる時間帯を教えてください。

若松氏

午前中は不在で午後になると出始め、夕方にかけて徐々に大きな群れを形成し、夜に群れの大きさがピークになります。最近は出現する時間帯が遅くなり、午後1時くらいに潜ってもまったく見られないことが多いです。

長谷川

以前にも、大瀬崎でホシフグの大群が見られたことはありますか?

若松氏

一日限定で大群が現れることは数年おきにあります。しかし今回のように2ヶ月も続くというのはおそらく前例がないと思います。

長谷川

ホシフグの大群が見られているのは、大瀬崎のみですか?

若松氏

戸田など、西伊豆のいくつかの海でも大群が出現しているようです。

長谷川

海の環境に及ぼす影響は、どのようなものが考えられますか?

若松氏

おそらくホシフグの採餌の影響で、湾内の甲殻類やゴカイのなかまが目に見えて減っています。また大量の糞が海底の景観をそこねてしまう、というのもありますね。

長谷川

今回の大群出現について、どのような理由が考えられると思いますか?

若松氏

研究者も調べには来ていますが、原因の特定は難しいようです。クサフグのように生殖や産卵のために群れる場合もありますが、ショウサイフグのように常に群れている種もあります。ホシフグもおそらく、元々群れを作る種なのではないかと思います。駿河湾では、一つの種がワッと一気に発生することが度々あるので、今回もそういう流れの中の一つの出来事ではないかと思います。

長谷川

ホシフグに関する研究は、進んでいるのですか?

若松氏

海岸漂着したホシフグについての論文はいくつかありますが群れることに対して断定したものはありません。食用魚など人間の暮らしに関わる種以外の研究は、ほとんどされていないのが現状です。また「生息水深は100–400m」と言われていますが、これも漁師さんが漁をした水深をもとにして調査されているため中層に群れているホシフグが入ってしまった場合正確な水深ではなくなってしまいます。実際の生息水深とは異なっている可能性があると思っています。要は、ホシフグについてはほとんど何もわかっていないのです。

とにかく分からないこと尽くしのホシフグ。でも若松氏のお話を聞いて、ますます会いたい気持ちが募っていくのでした。

まずは本番に向けたチェックダイブ!

のつもりが…

午前中はホシフグがいない(はずの)海で、ホシフグが出現する場所の確認を兼ねたファンダイブ。

アカオビハナダイやキンギョハナダイといったカラフルな魚たちが群れる漁礁に向かって行くと…あれ?いるはずのない魚がいる??

そう、午前中は姿を現さないと考えられていたホシフグが、ハナダイたちに混じって泳いでいたのです!

午前中は姿を現さないはずのホシフグに遭遇

口をパクパクさせて何かを食べているような仕草も見られた

午前中に現れたホシフグ

このホシフグは、たまに口をパクパクさせて、何かを食べているようなそぶりを見せていました。意外なタイミングでのファーストコンタクトに心が躍りました!

いよいよ本番!

ホシフグ大群を狙って午後のダイビング

ランチタイムをはさんだ午後2時。いよいよホシフグの大群を狙った「本番」ダイビングです。タンクと重器材を背負い、カメラと軽器材を持って、遠浅な「湾内」を水深が腰くらいになるまで歩きます。

そこでフィンを履いて潜降。浅いエリアを抜けると、大きな石が積み重なっている「ゴロタ」と呼ばれる水中の崖に行きあたります。このゴロタを超えると、ホシフグの大群が現れるエリアになります。ゴロタの上部(水深約2m)から砂地(水深約6m)まで一気に潜降し、いよいよホシフグ探索が始まりました!

そして「湾内」の砂地を探し回ること30分。ホシフグの「ホ」の字も見えません。潜る前にガイドの若松氏が話していた言葉「ある日突然現れたのと同じく、ある日突然いなくなってしまうのではないかと、毎日ドキドキしながら潜っています。」が心をよぎります。もしかして今日がその「ある日」なのかもしれない、と。

しかしめげずにホシフグの探索を継続。ホシフグがよく現れるという「ビーナス」と呼ばれる水中オブジェ付近にさしかかると、水面方向に5つの黒い影が!

ついにホシフグの姿を捕捉しました!

「ビーナス」付近のホシフグ5尾

ホシフグに接近して撮影すべく、BCとドライスーツの空気を少しずつ抜きながら浮上。しかしホシフグはどんどん遠ざかっていき、すぐに視界から消えてしまいました。

え?もしかして、これで打ち止め??

不安と落胆が胸をよぎります。

しかし、これは次に来る歓喜の瞬間をより一層際立たせるための、神様による演出だったのかもしれません。潜水開始から45分が経過し、なかば諦め気分で「ゴロタ」付近まで戻ってくると、大きな石の崖の上に無数の影が見えます。

湾内「ゴロタ」付近でホシフグの群れに遭遇

ついにホシフグの大群が現れたのです!

そこから先は、ホシフグ祭り。

もう言葉はいらないですよね(笑)

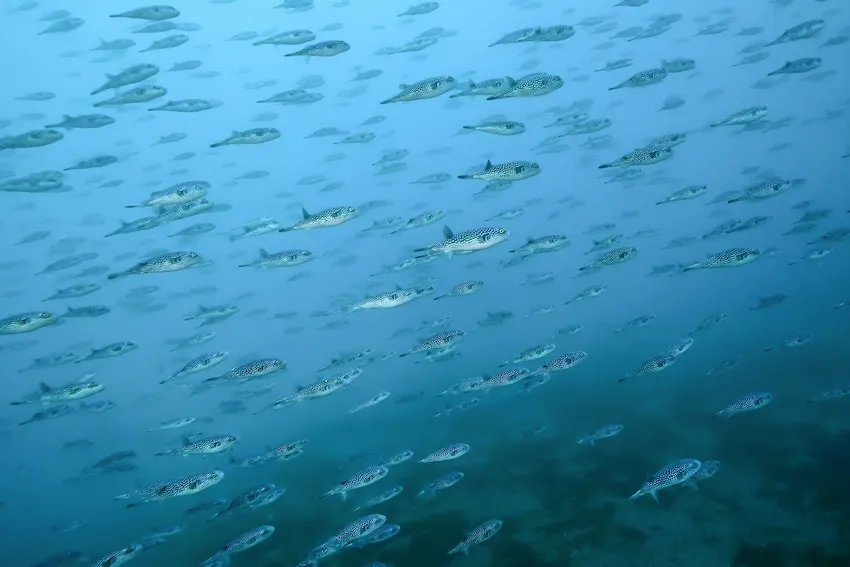

高密度なホシフグの群れ①

高密度なホシフグの群れ②

上下左右、どこを見てもホシフグばかり

そして、泳いでいる群れをよくよく見ると、さまざまな面白い行動を見ることができます。

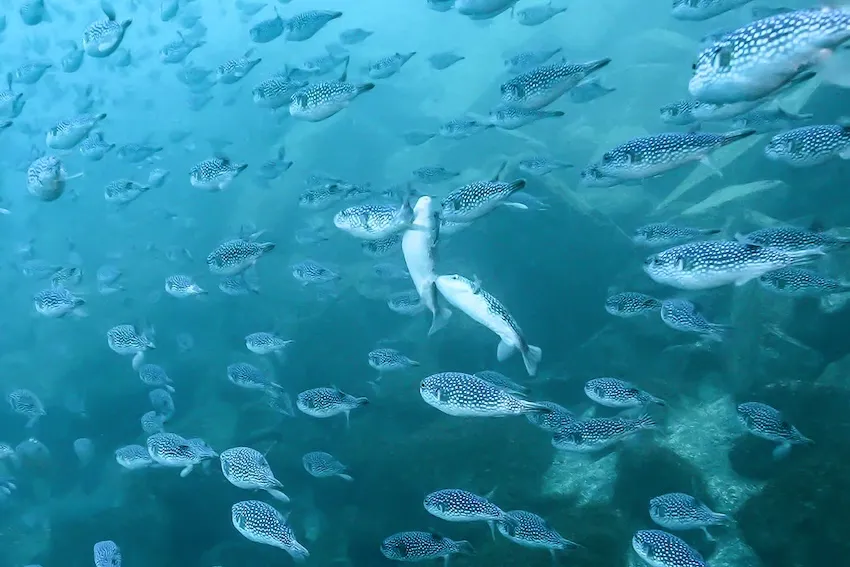

まずは喧嘩をしているらしきフグ2匹。

喧嘩!? 他の個体に噛みつくホシフグ

そして、フグといえばこれでしょう!という感じの膨らんだ状態のホシフグもちらほら見受けられました。

膨らんだ状態のホシフグ

昼のホシフグ

そんなこんなで、終盤まで「ホシフグに会えないかも」という不安と焦燥に駆られていた午後のダイビングは、大団円で幕を閉じたのでした。

そしてクライマックス!!

「フグネード」に巻かれるナイトダイビング

日中のダイビング終了から2時間をはさんで、午後6時からはナイトダイビングです。夜はホシフグの群れが最も大きくなる時間帯。日中のダイビングでもお腹いっぱいになるほどのホシフグを見られたのに、それ以上の大群って…

想像するだけでワクワクしてしまいます。

日中のダイビングと同じ手順でエントリーし、「ゴロタ」から砂地に向かって潜降。ガイドの若松氏が目印のための強力な水中ライトを海底に設置し、「このライトの光が見える範囲で自由に撮影していいですよ。」との合図を皮切りに、ホシフグの探索を開始。「ゴロタ」から少し沖に向かって泳ぐと、探すまでもなく、暗闇の中からホシフグが次々と姿を現してきました。

暗闇の中から現れるホシフグの群れ

そしてホシフグたちはその数と密度をどんどん増していき、ぼくの周囲をゆっくり回りはじめたのです。

数と密度を増しながら筆者の周囲を回るホシフグの群れ

最後には向こう側がまったく見えなくなるほどのホシフグの「壁」が出現し、僕は「フグネード(フグのトルネード)」の中に完全に閉じ込められてしまったのです!

高密度なホシフグの「壁」①

高密度なホシフグの「壁」②

フグネードの狂騒状態が一段落し、海底に目を移すと、そこかしこにホシフグが「落ちて」いました。どうやら眠っている個体もいるようで、ライトを照らすと慌てて泳ぎ出す姿も見られました。気持ちよく寝ているところを起こしてしまってごめんなさい!

海底にたたずむホシフグ

そして、夜もやっぱり膨らんだホシフグが一定割合見受けられました。

ライトに照らされたその姿は、昼間よりも美しく見えます。

膨らんだ状態のホシフグ(夜バージョン)

夜のホシフグ

この日のホシフグダイビングは、想像していた以上の驚きと感動を僕に与えてくれました。そして、ホシフグの出現はいつまで続くのか、今年限りの一過性の現象なのか、それとも来年以降も出現が続くのか…とても気になるところです。

ホシフグの基本的な生態も、今回の大群出現についても今は分からないことばかりですが、もしこの現象が今後も続くようなら、ホシフグの生態についても、また海の環境変化の兆しとしても、研究が進むかもしれません。

今後も引き続き、ホシフグたちの動向を見守っていきたいと思います。

最後に、この日に見られたホシフグ以外の魚たち(タカサゴ、キアンコウ、オオモンカエルアンコウ、ウスバハギ)の動画です。

大瀬崎、やっぱり素晴らしい海ですよね!

この日に見られたいろいろな魚たち

ネイチャーイン大瀬館の外観

ネイチャーイン大瀬館のダイビングガイド陣:左から真木久美子氏、若松樹弥氏(チーフ)、遠藤大樹氏

オーシャンビューのラウンジは広くて快適