水上ドローンで藻場の撮影に成功!操作は簡単、スマホだけ。KDDI総合研究所

ダイバーにとっては馴染み深い存在である、海草や海藻。今、世界規模で地球温暖化対策への警鐘が鳴らされる中、この海草や海藻などの光合成によって海中に取り込まれる炭素「ブルーカーボン」が温室効果ガス吸収源の新たな選択肢として注目されている。そのため、藻場を対象としたカーボン・オフセット制度が国によって推進されており、藻場の種類や分布面積の把握(※1)のための調査が不可欠だ。

しかし、一方でその調査はダイバーによる人力が主流であり、進んでいないという実態もある中、“水上ドローンによる藻場の観測”に挑む日本企業がある。それは、通信技術の観点から水産業のデジタルトランスフォーメーション「海洋DX」を推進しようとする株式会社KDDI総合研究所(以下 KDDI総合研究所)。今回、そのKDDI総合研究所に伺いし、詳しく話を伺うことができた。

※1 ブルーエコノミー事業の活性化を図る「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)」が提唱するブルーカーボンの定量的な測定の手引きには、対象生態系の分布面積×単位面積あたりの吸収量で求められると記載されている。単位面積あたりの吸収量は藻場の種類によって異なる。

実証実験の背景には、“通信技術を使って海を知る”思いが

国内において、積極的に藻場の調査・研究に取り組んでいた三重県鳥羽市でもダイバーによる調査を行なっている。しかし、ダイバーによる潜水目視での測定は、長期の正確な定点観測が難しく、人的負荷が高いほか、安全性の確保など、さまざまな課題が発生する事実も。

そこで名乗りを挙げたのが、KDDI総合研究所。通信事業者として、海底にある通信ケーブルの点検用ロボットの研究開発を綿々と続け、数十年に渡り研究所内で蓄積され受け継がれてきた海中での通信技術のノウハウがある。さらに、漁業の効率化・活性化を目的に、センサーや通信機能を搭載したスマートブイを用いたスマート漁業の研究実績も。これはセンサーデータや気象データから漁獲量の予測を実現し、これまで漁師の勘や経験に頼っていた漁業の効率化を目指したものだ。これらの実績を経て、ブルーカーボンに対しても、自社が今まで培ってきた“通信技術を使って海を知る”ことに関するノウハウを活かせないかと考えたのだった。

そうした背景から、KDDI総合研究所、KDDI株式会社、鳥羽市の三者は、鳥羽湾に浮かぶ菅島および答志島周辺で水上ドローンを活用しブルーカーボン算定に必要な藻場調査の実証実験を実施することとなった。今回の実証実験の目的は、「水上ドローンのカメラによって藻場の計測が可能なのか」を調査し、次に繋がる課題を見つけることだ。

菅島の港付近景観(写真提供:KDDI)

藻場の撮影はできるのか!? 実証実験の様子

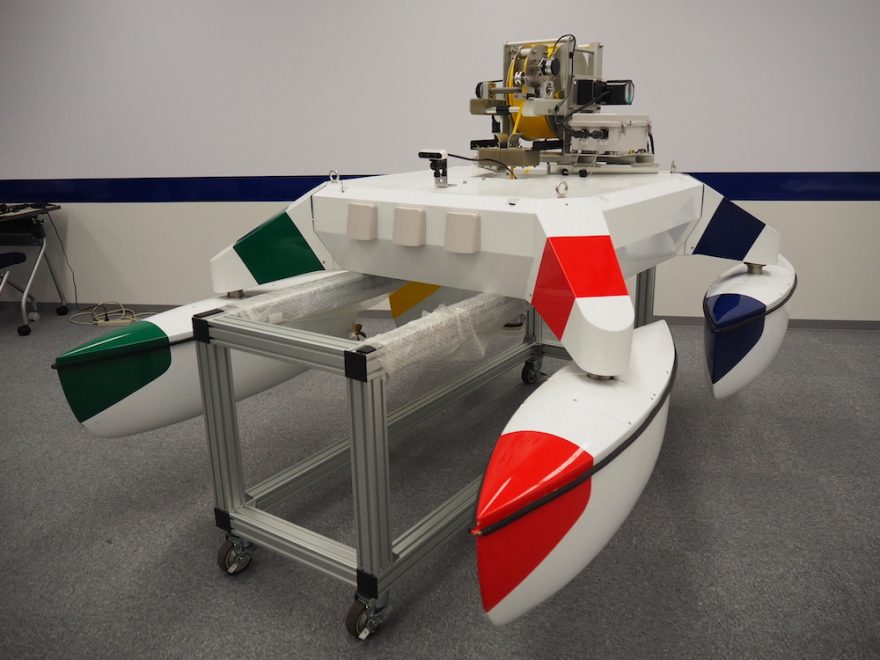

まずは実証実験で用いた水上ドローンからご紹介していこう。水上ドローンは縦2.5m×横1.6m×高さ80cm、重さ100kg。波に耐える必要があるならもう少し大きくしてもいいのではないか?とも感じる方もいるかと思うが、この大きさは、波に耐えながらも使い勝手の良さを追求した結果。「縦3mを超えると船舶扱いとなってしまい、免許や専門的な安全管理などが必要になります。将来的に、地方自治体や企業への導入を視野に入れているので、使い勝手の良い大きさを攻めました」と、KDDI総合研究所ライフスタイル・プロジェクト1G グループリーダー・吉原氏は教えてくれた。なるほど、人が乗らずとも大きいと船舶扱いになってしまうのか。

水上ドローン

あと気になるのは、なぜ空中でもなく、水中でもなく、水上ドローンにしたのか?、ということ。KDDI総合研究所のフロンティア研究室・高橋氏によると「最大の決め手は、水上であれば、海藻の種類や被度(※2)など水中の様子を把握できると同時にGPSが使えるからです。たとえば水中ドローンでも水中の様子を把握できますが、通信が届かないためGPSが使えず、水中ドローン単体では高精度な位置情報を取得することができません。対してGPSが使える空中ドローンなどでは、上空からの撮影となるため、藻場の境界を判断することは可能ですが、藻場の種類や被度など水中の様子を把握することが困難になります」とのこと。このお話を聞くと、水上ドローンの採用に強く納得する。水中の様子を撮影しながらGPSを用いることで、ダイバーには難しかった長期の正確な定点観測が可能となるわけだ。

※2 海藻が地表面を占める割合を表わす量

水上ドローンの4つの船体に取り付けられたプロペラによって航行

アンカーなどを下さずとも、藻場を定点観測(写真提供:KDDI)

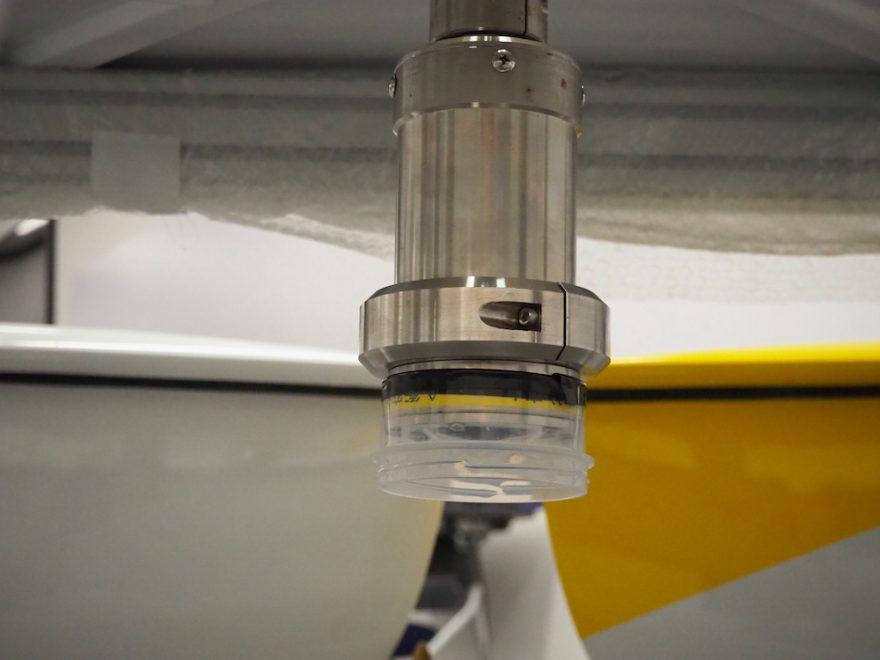

水中の様子を把握する上で最も重要なカメラはどこに付いているのか気になるところ。水上ドローンの下を覗くと…、カメラを発見。

水上ドローンの下部にある水中カメラ

カメラは重さ3.5kgで、水中を潜降したり、引き揚げたりできるように昇降装置が搭載されている。藻場がある地点に着くと定点を保持しながら、カメラを任意の水深に下ろすことができるのだ。

水中カメラを上下させる昇降機

また水上ドローンの先端にも、もうひとつカメラが設置されている。これは、フロントカメラで、ドローンの進行方向に岩など障害物がないかなどの様子を監視するためのものだという。

ドローンの進行方向を確認する小型のフロントカメラ

水上ドローンの操作には複雑なリモコンなど必要なし!

ここまで水上ドローンの紹介をしてきたが、KDDI総合研究所のすごい技術がもうひとつある。それは、この水上ドローンのすべての機能をスマホたった1台で遠隔操作できてしまうこと。2020年11月に、モバイル回線経由で、水上ドローンが航行する経路の設定や、フロントカメラの映像伝送を可能にした(※3)。その後、昇降装置の操作や水中カメラで撮影した映像のリアルタイム伝送も実現。水中映像はモバイル回線を経由してスマホに伝送されるため、操作者はリアルタイムで水中の様子を確認することができるのだ。

※3 日本初、モバイル回線に接続したスマートフォンで遠隔制御可能な水上ドローンの開発 | 株式会社KDDI総合研究所

スマホで線を引くだけで水上ドローンが航行する経路を設定することができる

港内で水上ドローンの稼働を確認中(写真提供:KDDI総合研究所)

「この水上ドローンを使えば、カメラを下ろした長さや水深時間と座標、撮影した枚数などあらゆることが記録できるので、ダイバーの作業よりも格段に効率性や正確性がアップすると考えています。今回は実証実験だったので、伴走船から操作を行いましたが、将来的には東京のオフィスから三重の海上で水上ドローンを操作するなんてことも可能になるでしょう」。

海上を自律航行中(写真提供:KDDI総合研究所)

今回の菅島および答志島周辺で水上ドローンを活用し、無事に水上ドローンはスマホで設定した航路を自律航行し、搭載した水中カメラで藻場を撮影に成功したのだという。撮影映像の分析により、海草や海藻が占める面積の割合である被度の把握が可能なことを確認することができた。

実証実験の様子▼

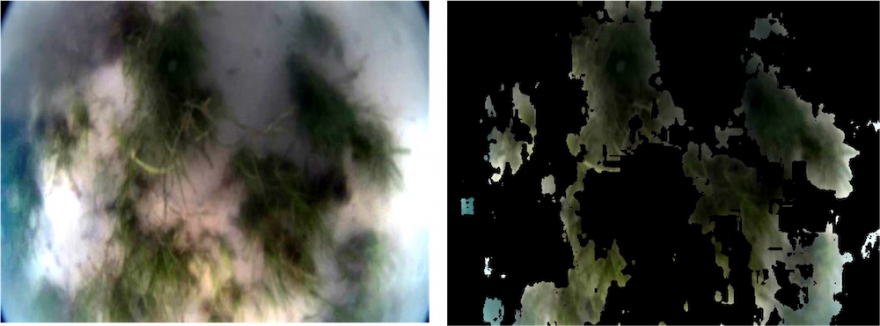

答志島沿岸の藻場(アマモなど撮影)。左の写真から緑色を抽出することで、右の写真では被度30.2%であることがわかる(写真提供:KDDI総合研究所)

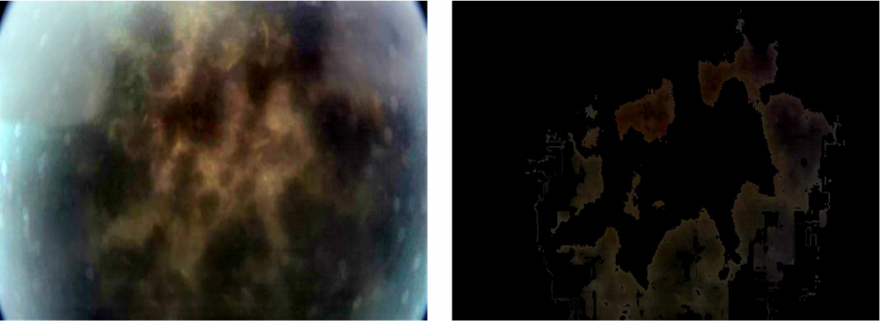

答志島沿岸の藻場(ワカメなど撮影)。左の写真から赤色を抽出することで、右の写真では被度16.9%であることがわかる(写真提供:KDDI総合研究所)

実証実験で見えた課題と展望

実証実験を通して上がった主な課題は「安全性」、「継続性」、「技術」の3つだという。「最優先に取り組むべきことは『安全性』だと考えています。観測技術を上げることはもちろんですが、まずは安全性の担保が第一。流木や船などを自動で回避する機能などを追加することを検討しています。次に『継続性』。ドローンを活用するからには一定のコストがかかります。なかなか今すぐに利益を確立できるような取り組みではないため、コスト面の考慮もしながら長期的に継続していく術を探らないといけません。そして最後に『技術』。これはカーボン・オフセット制度の推進において最大のゴールとなりますが、ガイドラインで決められた手順と精度でブルーカーボンの定量的な測定ができるよう、画像処理を高度化していく必要があります」。

最後に展望についても伺った。

「今後も菅島と答志島をはじめ、さまざまな条件の海で実証実験を行っていく予定です。そうすることでダイバーの負担や事故発生のリスクを減らしながら、遠隔での専門家の意見や判断を取り入れた航行や、正確な位置を常時把握した定点観測で、藻場保全やカーボン・オフセット制度の推進に貢献していきます。民間企業であるKDDI総合研究所と地方自治体が手を組んで、環境を良くしながら利益を出せるような官民共創へと繋げていきたいです」。

本技術が発展すれば、海中が写真や映像、数値によって見える化され、陸にいる私たちにとっても今まで以上に海を身近に感じることができるに違いない。将来的には、藻場観測だけでなく、水中ごみの観測や離島への物資運搬、そして新しいダイビングポイントの開拓なんかにも活かせるかもしれない。