クラゲの不思議な世界~生態、見られる種類、刺されたときの対処法など

誰もが知っている身近な海の生き物、クラゲ。でも、私たちはクラゲのことを本当に知っているのでしょうか。今回は奥深く広大なクラゲ・ワールドをのぞいてみましょう。

クラゲの基本情報

クラゲとは何だろう?

ミズクラゲ(撮影/アクアリウム)

漢字では一般的に「水母」「海月」、変わったところでは「鏡虫」。港や海岸でも目にするミズクラゲなどを見ると、水面に映る月や波間に漂う光る虫みたいに見えませんか? そういえば、英語でクラゲはJellyfishですが、Moon jelly(月のクラゲ)といえばミズクラゲのことを指します。『古事記』では国が生まれる前の混沌とした状態を、「久羅下」が波間を漂っている様子にたとえられているそうです。

さて、そのクラゲとはどのような生物なのか?

一般的にはゼラチン質の体をもち、海(または淡水)で浮遊生活を営む動物プランクトンの総称です。こう書くとシンプルに感じますが、実際の「クラゲたち」は非常に複雑なグループで構成され、多様性に富み種数も膨大。その生態や生活史も様々です。

まず、クラゲは大きく2つの動物グループに分けられます。①刺胞動物の「刺すクラゲ」、そして②有櫛動物という「刺さないクラゲ」です。

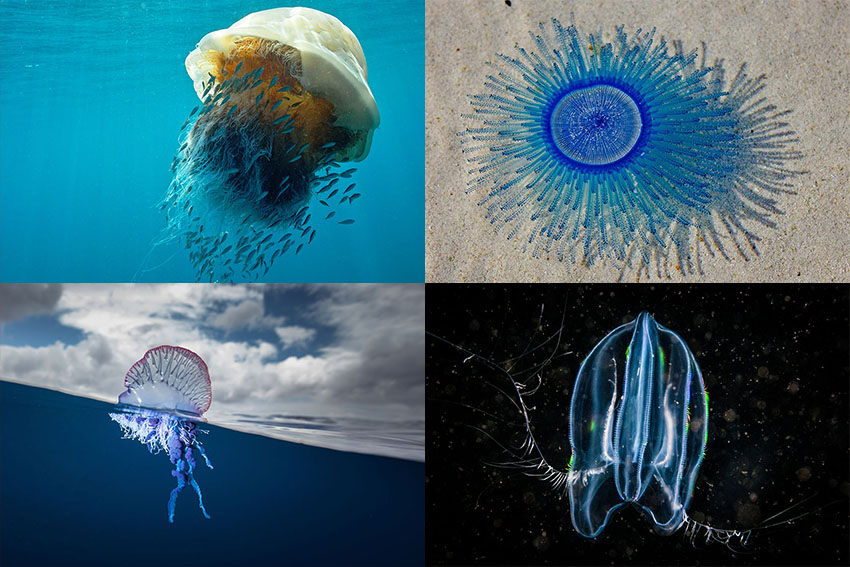

①刺胞動物のクラゲ~その多様な形態

「海の危険生物」といえば、サメやウツボと並んで頭に浮かぶのがクラゲ。例えばカツオノエボシやハブクラゲなどで、これらは刺胞動物というグループに属するクラゲたちです。

刺胞動物の仲間は、クラゲ以外にもイソギンチャクやウミトサカ、ヤギ、ウミエラなど多様なものが含まれます。サンゴ礁を形成するイシサンゴも刺胞動物ですから、姿も生態も実に様々ですね。

共通の特徴の一つに「刺胞を有すること」が挙げられます。刺胞とは内部に「針」を仕込んだ袋状の器官で、獲物や外敵に触れると針が飛び出し、毒液を発射します。クラゲも触手に多数の刺胞があり、海水浴やスノーケリングで人もしばしば被害に遭うわけです。

刺胞動物のクラゲは、さらに鉢虫綱、ヒドロ虫綱、箱虫綱という3グループに大別されます。

鉢虫綱のクラゲの多くは、丸い「頭」のような傘をもち、その下に触手や口腕などが付属しています。まさに私たちがイメージする姿。

ヒドロ虫綱は、世界で約4000種といわれる刺胞動物のクラゲのうち9割を占めるという巨大なグループ。その姿は種類によってバラエティに富み、生態や生活史も様々です。全体に刺胞毒が強い傾向にあります。

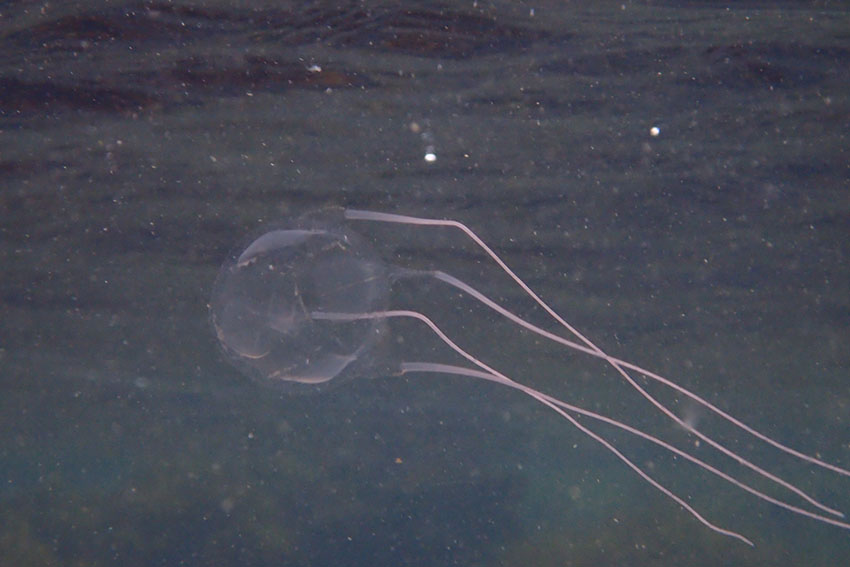

箱虫綱のクラゲは、名前の通り傘の形が立方体をしています。日本沿岸にはアンドンクラゲやハブクラゲが生息し、刺胞毒は非常に強いので要注意。

なお、4つめのグループとして十文字クラゲ綱があります。この仲間は、いわゆるクラゲのような浮遊生活の時期がなく、一生を海藻・海草の上で暮らしています。

以前は鉢虫綱に含まれていましたが、生活史や形態が大きく異なるため、独立したグループとなりました。日本近海からは、ジュウモンジクラゲやムシクラゲなど8種ほどが知られています。

ミズクラゲ

浅瀬に吹き寄せられたところ。最も馴染み深い種類で、日本の沿岸で一般的によく見られる。4つの輪は生殖腺で、「ヨツメクラゲ」ともいう。しばしば大発生し、漁業被害のほかにも発電所の冷却取水口を塞ぐなど問題となる。傘の大きさ10~20cm

ハナガサクラゲ

非常に美しい種類で、本州から九州にかけて分布する日本固有種。春から夏にかけて見られるようになるが、昼間はあまり動かず海草や海藻などの上に乗っている。夜になると泳ぎだし、触手を長く伸ばして小動物などを捕食。傘の大きさ5~10cm

ギンカクラゲ

暖海性の種類。沖合外洋の表層を漂っており、日本では夏から秋にかけて太平洋岸に吹き寄せられることがある。アオミノウミウシに捕食されることでも知られる。浮き盤の大きさ2~4cm

ボウズニラ

1個体に見えるが、複数のポリプから成る群体性のクラゲ。頭のように見える丸い部分は気泡体。幹は伸縮自在で、長く伸ばすことができる。刺胞毒は非常に強い。気泡体の大きさ1~2cm(写真/堀口和重)

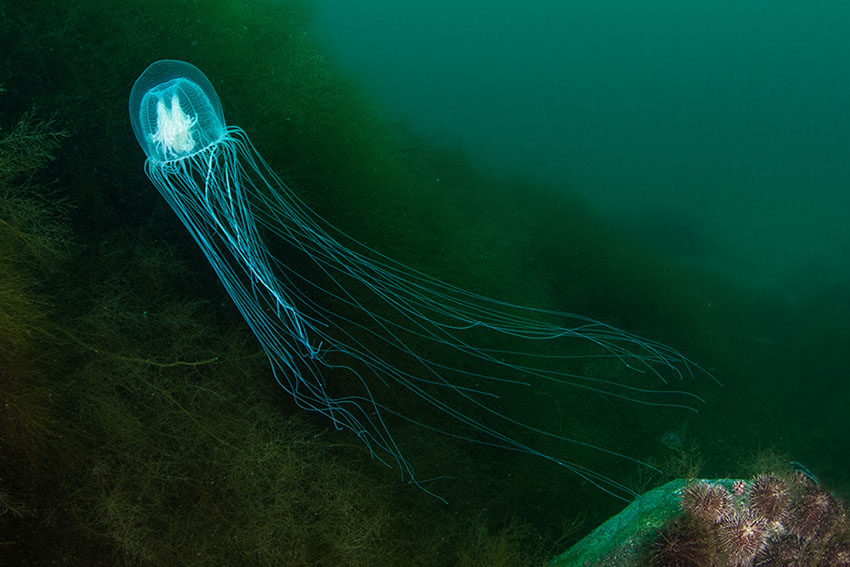

キタカミクラゲの仲間

触手を伸ばした姿はまるで髪がたなびいているようだ。よく似た近縁のカミクラゲは日本固有種(青森~九州の太平洋側に分布)、傘は10cm近くにもなり、このグループにしては大型種

アンドンクラゲ

四角い傘の四隅から、長い触手が1本ずつ伸びている(沖縄などで見られる近縁のハブクラゲは触手が数本ずつ伸びる)。刺胞毒は非常に強い。傘の大きさ2~4cm(写真/後藤ゆかり)

カツオノエボシ

水面に浮かぶ風船のような気泡体と、水面下にある触手や栄養部、生殖巣などから成る。気泡体に風を受け、流されるように移動する。初夏、初鰹の時期に現れること、気泡体の形が烏帽子を連想させることから和名が付いた。なお、刺胞毒は非常に強い。この画像の触手は縮んでいるが、伸ばすと軽く数mになるので要注意(最大50mに達するという)。気泡体の大きさ5~10cm

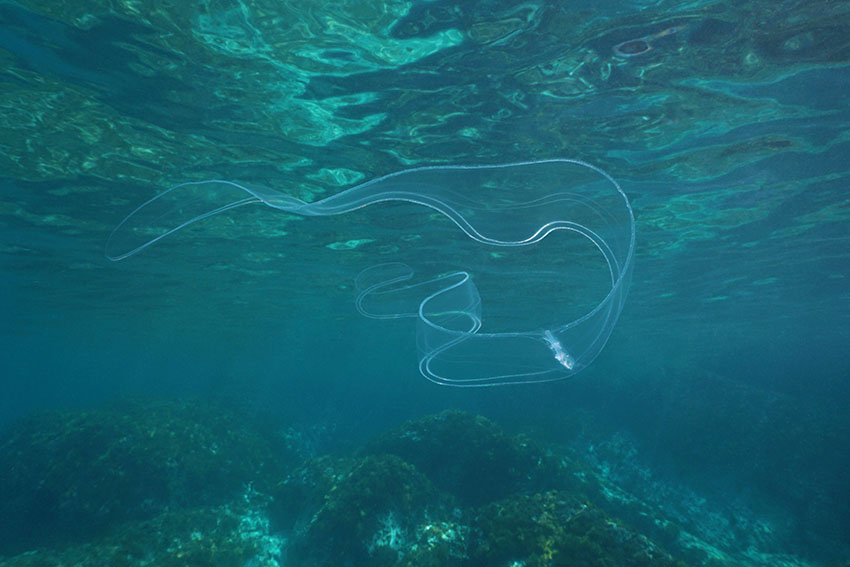

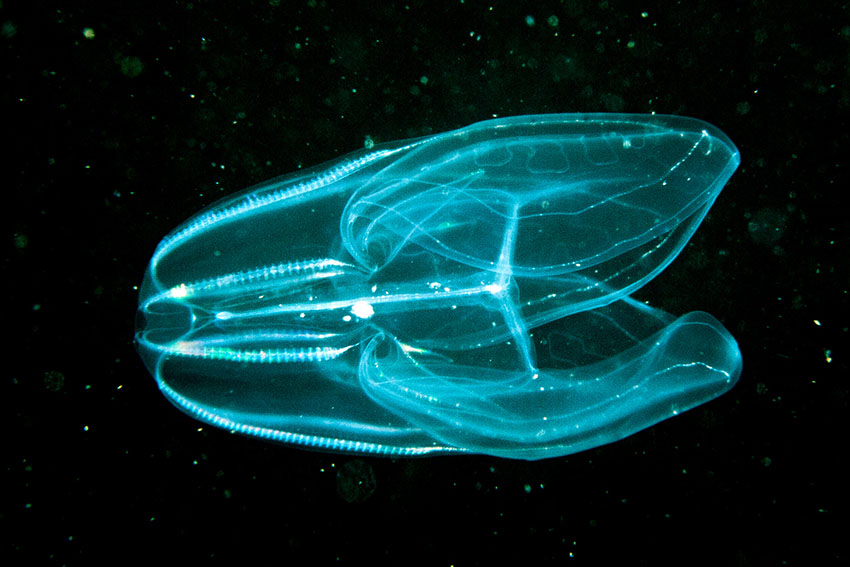

②有櫛動物のクラゲ~刺さないクラゲ

名前にクラゲと付きますが、有櫛動物は刺胞動物とはまったく別の動物グループ。体の表面に、微小な板状のものが並ぶ櫛板が8列あることが特徴で、クシクラゲとも呼ばれています。英語でもCom jelly(櫛のクラゲ)。

有櫛動物のクラゲは、触手をもつもの(有触手綱)と触手をもたないもの(無触手綱)に大別されます。有触手綱の触手には刺胞がないため、触れても刺されることはありません。代わりに膠胞という粘着細胞があり、これで獲物を捕らえます。

オビクラゲの仲間

体は平たく、帯状に長く伸びる。ヘビのように体をくねらせながら泳ぐが、とてもちぎれやすいので触れないこと。英語圏ではVenus’s girdle(女神のガードル)と呼ばれる。長さ20~100cm

カブトクラゲの仲間

ダイビングでもよく見られ、安全停止中の退屈しのぎになる。ゼラチン質のボディはとてもヤワなため、ちょっとした水流で崩れてしまうので注意。種類にもよるが、大きな個体は10cmほど

番外編:クラゲと似て非なる者たち

海で見かけたら「お、クラゲ?」と思ってしまう生き物の中には、実はクラゲではないものが結構います。その一例を紹介しましょう。

ハダカゾウクラゲの仲間

半透明のやわらかいボディで浮遊生活を送る軟体動物。巻貝の仲間(腹足類)に分類されるが、成体は貝殻を欠く。近縁のゾウクラゲの仲間は、成体になっても小さな貝殻が残る(写真/堀口和重)

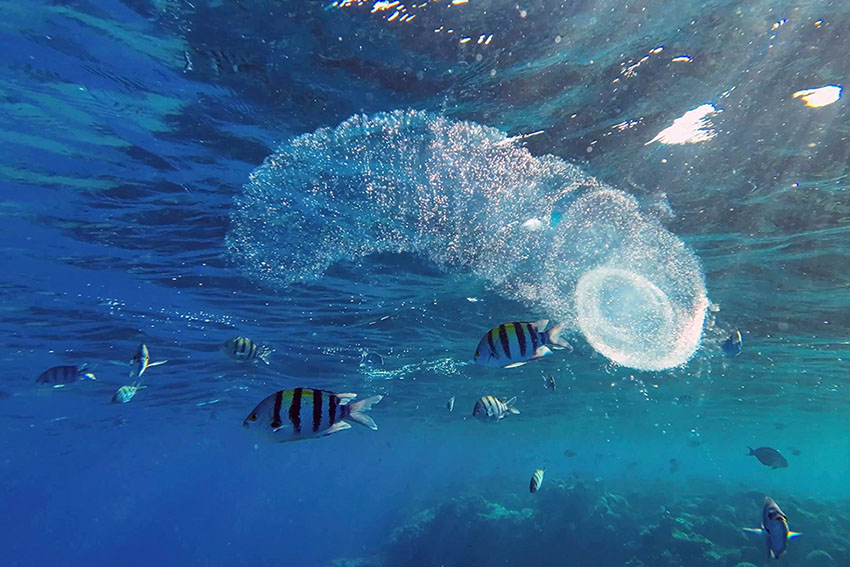

ソデイカの卵塊

ソデイカという1mを超える大型イカの卵塊も、しばしばクラゲ(あるいはヒカリボヤ)と誤認される。写真の卵塊はかなり崩れているが、産卵直後のものは両端が閉じ、きれいな紫色を呈する

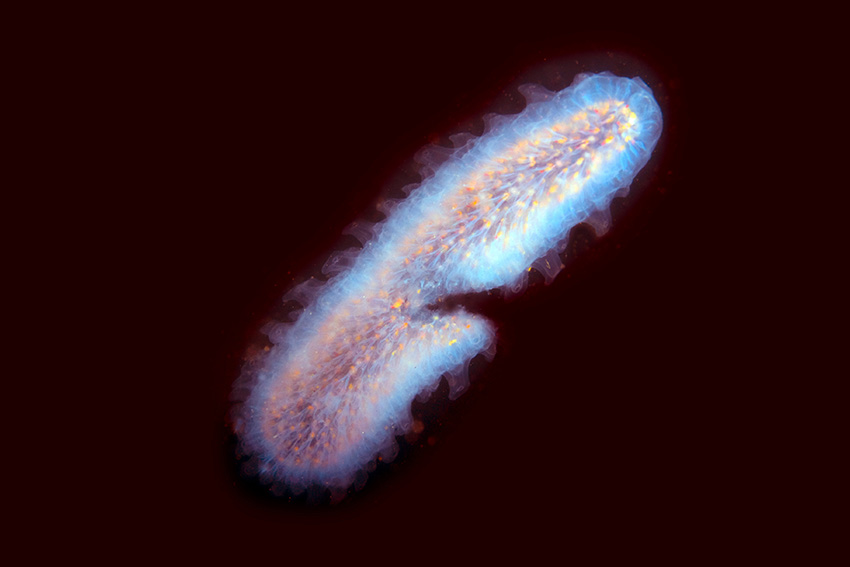

ヒカリボヤ

脊索動物門–尾索動物亜門-タリア綱いう動物グループに属し、ホヤやナメクジウオの遠戚。円筒状のボディはクラゲと違って固い

サルパの仲間

これもヒカリボヤ同様、タリア綱に属する。写真は連鎖個虫という群体をつくる世代。卵生個虫という世代はよりクラゲに似ている

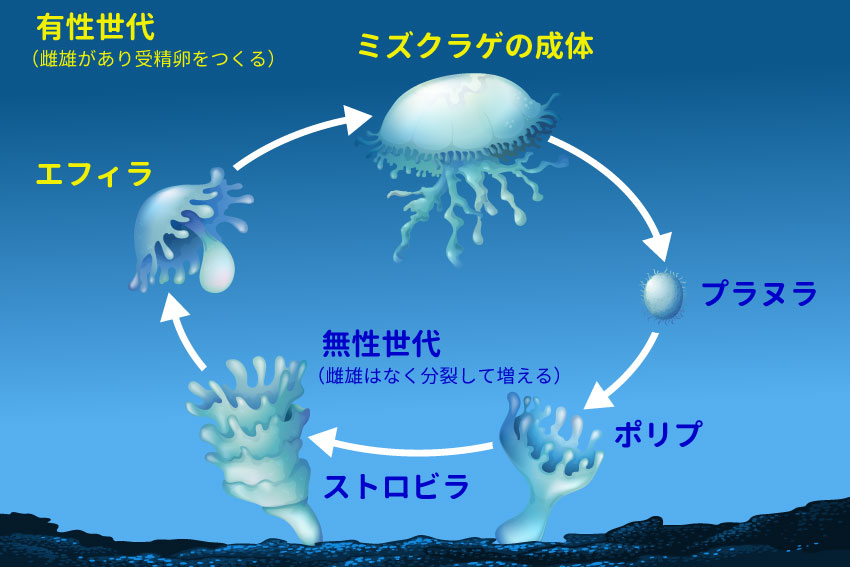

クラゲの生活史

クラゲといえば「動物プランクトンでしょ。一生フワフワと海で浮遊しているんでしょ」と思われているようです。でも実は、刺胞動物のクラゲには、ポリプと呼ばれる付着生活を送る時期があるのです。

ただ、紹介してきたように、一口にクラゲといっても「中身」は非常に多様で複雑。グループによって生活史も様々なのですが、ここではミズクラゲ(刺胞動物-鉢クラゲ類)を例にシンプルな模式図で見てみましょう。

ミズクラゲの生活史(模式図)

ミズクラゲの成体には性があり(有性世代)、オスとメスで受精卵をつくります。受精卵からはプラヌラと呼ばれる幼生が生まれ、しばらく海中を泳いでいますが、やがて着底しポリプへと姿を変えます。この時期はまるで微小なイソギンチャクのようです。

ポリプは成長につれて多数のくびれが生じ、お皿が何枚も重なったようなストロビラというステージになります。この分裂して増えていく時期は、無性世代(またはポリプ世代)と呼ばれています。やがて「お皿」はそれぞれが独立した個体となり、エフィラ幼生と姿を変えて海中に旅立っていくのです。

これが基本パターンですが、箱虫類やヒドロ虫類ではまた微妙に異なります。

特に変わっているのは十文字クラゲの仲間。同じ体の中にクラゲとポリプの特徴を併せ持ち、浮遊生活を送ることはありません。プラヌラ幼生すらほとんど移動せず、すぐそばに着底してしまうそうです。

また、有櫛動物のクラゲはポリプの時期がなく(有性・無性という世代交代がなく)、受精卵から胚発生を経て、基本的に親と同じ体制の幼体に育ちます。

特殊能力をもつクラゲたち

死なないクラゲがいる?!

「不老不死」としてしばしば話題となるのがベニクラゲ。

ベニクラゲの仲間はヒドロ虫類の花クラゲ目に属し、大きさは5~10mm、釣り鐘のような傘をもつ小さくてかわいいクラゲ。日本近海でも3種ほど確認されています。

1990年代末、飼育下のチチュウカイベニクラゲにおいて、偶然「若返り現象」が発見されました。

老化が進んだり激しいストレスを受けたりすると、一般のクラゲ(というより生き物)は死ぬものです。しかしベニクラゲはそうした状況に陥ると、驚くべきことに無性世代(ポリプ)に戻れるのです。そこから再出発してクラゲへと成長、しかも何度も繰り返し可能というから「不老不死」といわれています。

ベニクラゲの仲間の近縁種、ベニクラゲモドキ。姿はよく似ているが、若返り現象は確認されていない(写真/堀口和重)

ただし、ベニクラゲの仲間すべてに若返り現象が確認されているわけではありません。このメカニズムには謎が多く、まだまだ研究の途上。ただ、シンプルに好奇心をそそられますし、老化の抑制や再生医療などの観点からも注目されています。

発光クラゲのメカニズム

発光する生き物自体は珍しくありません。陸上ならホタルやヤコウタケがいますし、海にもホタルイカや赤潮の原因となるヤコウチュウやウミホタル、魚類ならチョウチンアンコウやマツカサウオが頭に浮かびます。

発光するクラゲとして有名なのはオワンクラゲ(刺胞動物-ヒドロ虫類)でしょう。オワンクラゲは傘の縁に発光細胞をもっています。ここに刺激を受けると細胞内のイクリオン(発光タンパク質)とカルシウムイオンが反応して青白く発光し、このエネルギーをGFP(緑色蛍光タンパク質)が受け取ると緑の光を放つそうです。

このイクリオンとGFPは、発光海洋生物の泰斗、故・下村脩博士が1960年代にオワンクラゲから発見、抽出しました(その功績により2008年にノーベル化学賞を受賞)。現在、イクリオンは濃度測定用の試薬として、GFPは遺伝子マーカーとして研究や医療現場で広く利用されています。こうした発光物質は多くの刺胞動物のクラゲで確認されており、鉢虫類でもユウレイクラゲやムラサキカムリクラゲなどがいます。

オワンクラゲの仲間

大きな個体は傘の直径20cmに達する大型種。インド-太平洋、大西洋に分布し、日本では北海道から九州にかけて見られる(写真/堀口和重)

ハナガサクラゲ

2017年、ハナガサクラゲの触手から蛍光タンパク質をつくる遺伝子が同定され、耐酸性の緑色蛍光タンパク質“Gamillus”が開発された

一方、テマリクラゲやウリクラゲなどの有櫛動物のクラゲ(クシクラゲ)では、発光のメカニズムがまったく異なります。クシクラゲの場合、自らが発光しているわけではありません。確かに体の表面に虹が流れるような光が見られるのですが、これは有櫛動物の特徴である櫛板に微小な光が反射して生じたものなのです。

テマリクラゲの仲間

日本沿岸では秋から冬にかけて見られることが多い

ウリクラゲの仲間

獲物を捕らえる触手をもたず、他のクラゲなどを丸呑みする

共生藻と生きるクラゲ

タコクラゲの仲間

丸い傘の下に8本の長い口腕をもつ。この姿がタコを連想させることから和名がついた。傘の大きさ5~20cm

サカサクラゲの仲間

ほとんど泳がず、海底に逆さまに着底。細胞内に共生する褐虫藻類に太陽光を照射するためといわれる。傘の大きさ5~15cm

暖かい海に暮らす鉢虫類のクラゲには、体内に褐虫藻類を共生させる種類がいます(タコクラゲやサカサクラゲ、ムラサキクラゲなど)。

両者は相利共生の関係にあり、クラゲは褐虫藻類に安全な住み家を提供し、褐虫藻類は光合成によってつくり出した有機物の一部をクラゲに渡しているのです。

健康な個体の細胞内には褐虫藻類がたくさんいるため、これらのクラゲは全体に茶褐色を呈しています。海水温の異常高温など、何らかの原因で褐虫藻類が抜けると全体に白っぽくなってしまいます。サンゴの白化現象と同じ原理ですね。

人間とクラゲの関係

クラゲ被害の防ぎ方

クラゲ注意の看板

刺胞動物のクラゲの場合、種類によって毒性の強弱はありますが、刺されると痛みや腫れを引き起こす可能性があります。また弱毒であっても、体調や個人によってはアナフィラキシーを発症することも。そのため、なるべく刺されないよう対策をとることが大切です。

まず、海に入るときは肌の露出を避ける。海水浴やシュノーケリングであってもラッシュガードを準備しましょう。持っていない場合は、長袖Tシャツなどの着用をおすすめします。

次に、クラゲ出没情報を把握しておくことも大切です。マリンスポーツが盛んとなる時期になると、南日本沿岸ではカツオノエボシやアンドンクラゲ、沖縄方面ではハブクラゲなど猛毒のクラゲがよく見られるようになります。また、「電気クラゲ」とも呼ばれるカツオノエボシは春先から夏にかけて、アカクラゲは晩秋から夏に出没する傾向があります。事前にダイビングサービスや自治体などに、危険なクラゲの発生状況を問い合わせてみるのもいいですね。

長い触手をもつアカクラゲ。海の中で見ると非常に美しいので被写体として魅力だが、撮影時には十分注意すること

浜辺に打ち上げられたカツオノエボシでも、触手に触れると刺される。気泡体をビニール袋と勘違いして拾い、被害に遭う人も

クラゲ被害の応急処置

実際に刺されてしまったときは下記のとおり。

②患部や周辺を「海水」で洗い流す(真水の場合、まだ未発射の刺胞が発射されることがあるため)

③患部は絶対にこすらない。触手などが付着していたらピンセットなどで取り除き(未発射の刺胞が残っている可能性があるため)、氷や冷水で冷やす

④市販のクラゲ刺傷治療薬を塗るか、または医者へ行く

なお、刺した生き物が「確実にハブクラゲの仲間」であるなら、食酢が有効です。オーストラリアの東海岸には、「殺人クラゲ」の異名をとる猛毒のキロネックス(ハブクラゲの仲間で“オーストラリアウンバチクラゲ”ともいう)が出没するため、多くのビーチに食酢が用意されています。

クラゲ料理とクラゲの活用

食用クラゲとして有名な種類のひとつ、ビゼンクラゲ。傘の大きさ70cmにもなる大型種(写真/堀口和重)

中華料理の定番と思われがちなクラゲ料理ですが、最近は和食や西洋料理の食材としてもよく利用されています。日本で食べられている種類はヒゼンクラゲやエチゼンクラゲなどで、最近はメキシコ産のキャノンボールクラゲや東南アジアのホワイトクラゲなどが輸入され(いずれも鉢虫類)、種類ごとに食感など微妙に異なるそうです。体の95%前後が水分というクラゲは、低カロリー食品としても注目されています。

クラゲとキュウリの梅肉和え

クラゲの刺身

近年は日本海でエチゼンクラゲが大量発生することなどもあり、大型クラゲを様々な料理や製品に活用しようという試みが盛んです。クラゲの刺身やコンニャク、クラゲラーメン、さらにクラゲを使ったソフトクリームやマカロン、羊羹などスイーツ系も登場!

また、クラゲに多く含まれているコラーゲンは医療や美容の方面でも研究され、いくつかの薬理効果が確認されています。まだまだ研究途上のようですが、一例として免疫物質の生産を促進する効果、ある種の酵素の阻害活性などがあるそうです。

クラゲに会いに行こう!

クラゲと会える海

タコクラゲの仲間が大量に暮らすジェリーフィッシュレイク

クラゲを前面に押し出す観光地として、最も有名なのがパラオにあるジェリーフィッシュレイクでしょう。ロックアイランドにある塩水湖で、タコクラゲの仲間がたくさん暮らしています。「クラゲの楽園」として観光地となり、入島料を支払えばシュノーケリングもできます(タコクラゲの刺胞毒は微弱なので問題ないようです)。

ジェリーフィッシュレイクに生息する種類は、タコクラゲの亜種となるゴールデン・マスティギアス(英名)。パラオには塩水湖がいくつもあり、パラオだけで5亜種ほどのタコクラゲが確認されているそうです。

また、クラゲはどこの海でも見られる生き物ですが、場所を選ばないと出会えない、あるいは確率が限りなく低くなる種類もいます。

地中海の固有種、学名Cotylorhiza tuberculata。英語圏ではFried egg jellyfish(目玉焼きクラゲ)。エーゲ海やアドリア海に行けば見られるかも。傘の大きさ30~40cm

世界最大級のクラゲで、傘の直径1mを超えるエチゼンクラゲ。日本では夏の日本海側で見られることが多い。食用種としても知られるが、しばしば大量発生し、他の漁業などに大きな被害を与える

水族館へGO!

一般にも知名度が高く人気のクラゲですから、わざわざ海まで出かけなくても水族館に行けば手軽にクラゲを観賞できます。特に日本は高度なクラゲ飼育技術があり、クラゲの分類や繁殖などの研究にも力を入れている水族館がいくつもあります。

例えば、「世界一のクラゲ水族館」といわれる《加茂水族館》。山形県鶴岡市に位置し、常時80種ほどのクラゲを展示。ストロビラやエフィラなど様々な成長段階が見られる「クラゲ栽培センター」や1万匹ものミズクラゲが泳ぐ直径5mの巨大水槽が魅力です。

湘南にある《新江ノ島水族館》は、クラゲ飼育に定評があった旧館(江ノ島水族館/1954~2003年)のノウハウや研究資料が引き継がれ、現在も「クラゲファンタジーホール」などに活かされています。池袋の《サンシャイン水族館》の「クラゲパノラマ」「クラゲトンネル」、東京スカツリーにある《すみだ水族館》の「ビッグシャーレ」などでは、クラゲの美しさが最大限に引き出されています。

日本ではほとんどの水族館でクラゲが展示されています。今度の休日は、ご近所の水族館に足を運ばれてはいかがでしょう。

複雑で魅力的なクラゲ・ワールドを駆け足で紹介してみました。この記事を読んでさらに興味を抱いた方は、ぜひ図鑑や専門書などを手に取ってみてください。