コバンザメもサカタザメも「サメ」じゃない! 「名前に偽りあり⁉」の海の生き物

和名はその生き物を表す看板のようなものですが、間違った(または紛らわしい)看板を掲げている生き物は結構います。例えば、庭や公園でよく見かけるカナヘビは、ヘビではなくてトカゲの仲間です。では、海の中ではどんなケースがあるでしょう?

「看板」が違う名前~ビギナー編

「サメ」と付くけどサメじゃない①

巨大なジンベエザメの腹側に付き従っているように見える、細長い魚たちがコバンザメ

単独で泳いでいるコバンザメ。頭部に見える楕円形の部分は第1背びれが変形して生じた吸盤

トップバッターはコバンザメ。ダイバーはもちろん、一般の方にも知名度が高い魚です。マンタやハタなどの大型魚やウミガメなどにくっついて泳ぐ習性があり、スレンダーな体形は確かにサメに似ています。

でも、コバンザメは軟骨魚類(サメ・エイの仲間)ではなく、硬骨魚類(一般的な魚類)。その証拠に、サメならば体側に5対の鰓孔(エラ穴のこと)があるはずですが、コバンザメは普通の魚と同じ1対です。

コバンザメはスズキ目のコバンザメ科というグループにまとめられ、世界中の海に8種が生息しています。漢字では「小判鮫」。頭部の吸盤が、江戸時代に流通していたお金(小判)に似ていることが由来です。コバンザメはこの吸盤で大きな魚などに吸着しています。移動も楽だし、捕食者には襲われにくい。気が向いたときに離れて餌を食べるという気ままな生活……とも限らないようで、カジキやマグロの胃内容物からコバンザメが出てくることもあるそうです。もしかすると、ちょっと離れた隙に食べられちゃったのかもしれませんね。

「サメ」と付くけどサメじゃない②

トンガリサカタザメ科のシノノメサカタザメ。成長すると2m前後となる

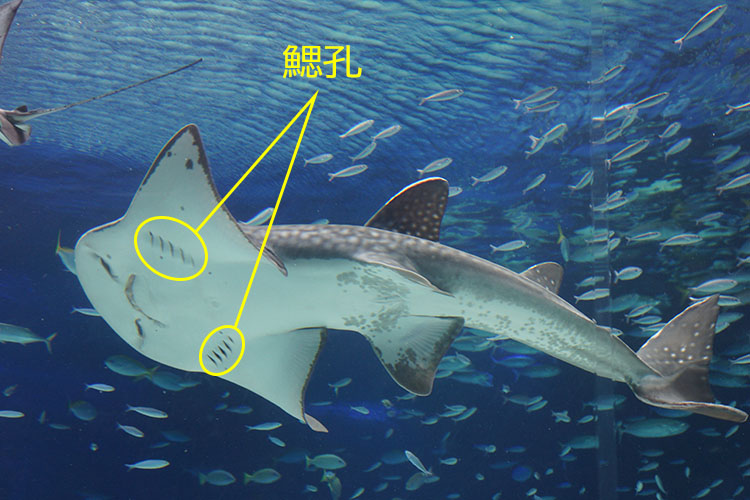

水族館で飼育されているシノノメサカタザメ。5対の鰓孔が腹側にあるのはエイの特徴

南日本には、サカタザメ科のサカタザメという平べったい魚が生息しています。砂地の海底を好み、伊豆半島では富戸や伊豆海洋公園、伊豆諸島などで見るチャンスが多いようです。

このサカタザメ、名前にサメとありますがエイの仲間です。

サメとエイの決定的な違いのひとつは、鰓孔の位置です。エイもサメも基本は5対と数は同じですが、開口する位置が異なります。サメは体側に開き、エイは腹部。ジンベエザメとマンタの姿を思い浮かべればわかりやすいでしょう。

なお、体形が平たいからといって必ずしもエイではありません。サカタザメと同じような環境で見られるカスザメは、体は扁平ですがサメの仲間ですから。

タラバガニはカニじゃない

北海道・羅臼で撮影されたタラバガニ。ハサミ脚のほか、歩脚は3対しかない(写真/堀口和重)

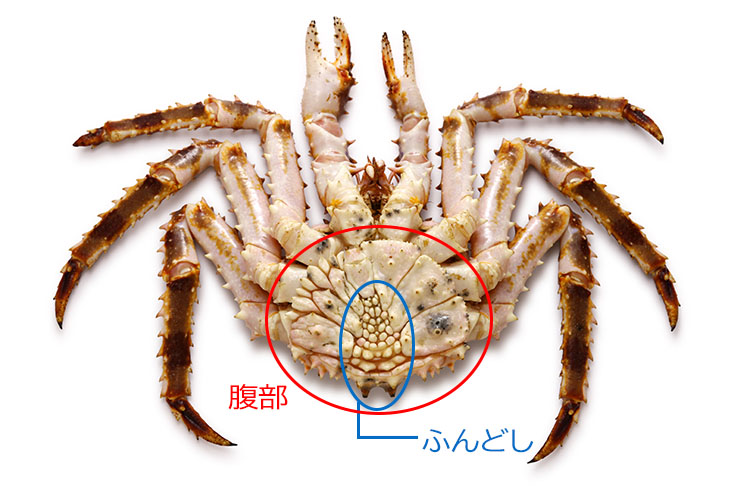

タラバガニを腹側から見たところ。俗に「カニのふんどし」と呼ばれる部分や腹部の節は左右不相称

高級食材として有名なタラバガニが、「カニではなくヤドカリの仲間」という事実は、海洋生物マニアの方にはよく知られています。では、どこがカニと違うのでしょう。

わかりやすいのは、脚の本数。カニは10本(ハサミ脚1対+歩脚4対)ですが、タラバガニの場合は目に見える脚は8本(ハサミ脚1対+歩脚3対)。

ちなみに、貝殻を背負う一般的なヤドカリの場合は6本です(ハサミ脚+歩脚2対)。ただ、実はタラバガニもヤドカリも脚そのものは10本(5対)あります。最後の1~2対の脚が棒状で小さく、目につかないだけなのです。

もうひとつ、わかりやすい違いが「腹部のねじれ」です。ヤドカリは巻貝の空き殼に入るため、螺旋に合わせて腹部が右側にねじれています。タラバガニの場合、腹部はカニと同じように畳まれていますが、カニとは違って左右が微妙に不相称となっています。

「看板」が違う名前~マニアック編

クラゲそっくりな浮遊性の巻貝

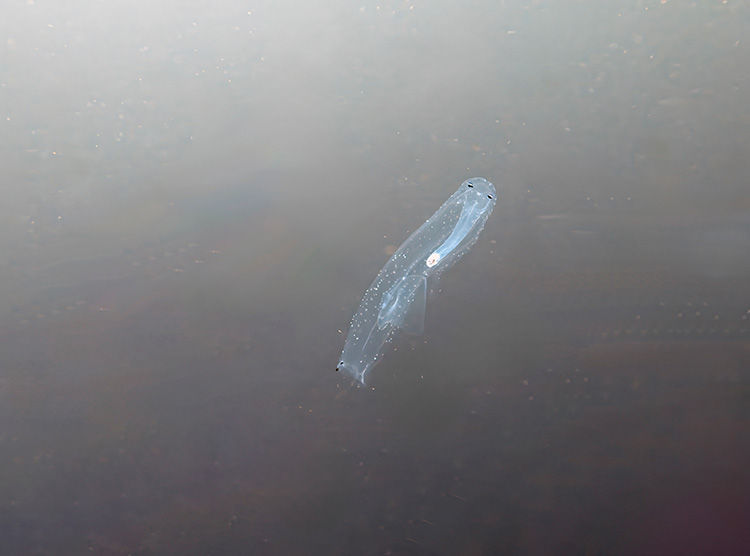

海中を漂うハダカゾウクラゲの仲間。ゾウの鼻のように長い吻がある。大きさは10~20㎝ほど

ハダカゾウクラゲという奇妙な生き物がいます。名前はクラゲだし、クラゲっぽい姿をしていますが、正体は浮遊性の巻貝。発生途中までは貝殻があるようですが、成体では痕跡程度か(ゾウクラゲ科)、完全に消失(ハダカゾウクラゲ科)してしまうのです。

冬の浮遊生物が多いときなど、伊豆半島などでもダイビング中にシリキレハダカゾウクラゲやチュウガタハダカゾウクラゲなどが観察され、しばしば話題となっています。

赤いヒレのマンボウがいる⁉

水揚げされたアカマンボウ。1~2mになる大型魚

この派手な赤い魚は、マンボウではないのにアカマンボウと呼ばれています。側偏した(両側からプレスしたように平たい)楕円形のボディは、なるほどマンボウそっくりですね。

でも、アカマンボウはアカマンボウ目でマンボウはフグ目と、分類的にはかなり離れています。ヒレの形などを比較するとまったく別物とわかります。

ところで、「安い回転寿司のマグロは、アカマンボウが代用品となっている」というウワサを聞いたことありませんか。

確かにアカマンボウはマグロ漁などで混獲され、「マンダイ」の名で流通しています。赤身の部分は脂ものっており、切り身や刺身にすると見た目がマグロそっくりなのも事実。しかも安くて美味。

ただ、アカマンボウを狙った漁はなく、安定した漁獲は見込めません。需要の多いマグロの代用品とするのは、ちょっと無理がありそうです。

もしかすると、たまたま手に入れたアカマンボウをマグロと称して提供したことはあるかもしれませんが、現在は法令に触れますし、都市伝説の類なのでしょう。

魚にもヤマドリやクロサギがいる

大きな第1背ビレを目いっぱい広げているヤマドリのオス。夏の繁殖期など、メスへの求愛やオス同士の争いのときによく見せる行動(写真/堀口和重)

ヤマドリ、クロサギ、ウミスズメ……いずれも実在する鳥の仲間ですが、実は海の中にも同じ名前の魚たちがいます。

キジの仲間のヤマドリは赤褐色の複雑な模様をしています。魚のヤマドリは鳥のヤマドリと似たような模様をしていることから名付けられたのかもしれません。海底に生息するネズッポ科の仲間で、大きさは5~8㎝。北海道から九州・四国の温帯沿岸に分布する日本固有種です。

鳥類のクロサギは、長いくちばしで水中や水際の小魚や小動物をついばみます。魚のクロサギも捕食時に口を斜め下に筒状に突出させ海底の獲物を漁ります。その様子がサギを連想させたのかもしれません。

なぜ「シロ」ではなく「クロ」なのかは不明ですが、背ビレ先端が黒っぽいこと、あるいは腹腔内が黒いことに由来するのではないか、という説があります。

ウミスズメは、冬になると日本中の海岸に飛来する渡り鳥。魚のウミスズメは、もともと神奈川県の江の島や三浦半島などでの呼び名だそうですが、由来はよくわかっていません。ハコフグの仲間で、目の上や背中などにトゲがあることが特徴です。

クロサギは南日本の沿岸や朝鮮半島南部に分布し、浅い砂泥底で普通に見られる。大きさ15~20cm(写真/堀口和重)

ウミスズメは南日本の岩礁で普通に見られ、大きさは10~15㎝ほど。体に青い虫食い状の模様があるシマウミスズメという近縁種もいる

ゴンベの仲間と勘違いされたハナダイ

丸っこい体のハナゴンベは、ゴンベではなくハナダイの仲間

南日本では最もよく見られるゴンベの仲間、オキゴンベ

岩礁の亀裂や岩壁などで見かけるハナゴンベは、主にサンゴ礁のやや深場で見られます。その美しい姿は、水中写真の被写体としても人気ですね。

現在はハナダイの仲間(ハタ科ハナダイ亜科)に分類されていますが、かつてはゴンベ科に属していたため、名前に「ゴンベ」が残ってしまったようです。

それにしても、なぜゴンベの仲間と勘違いされたのでしょう。おそらくですが、中層に泳ぎ出ることがほとんどなく、岩壁などに腹部を接するようにして泳ぐ様子がゴンベの仲間と似ていたからではないでしょうか。

ウミウサギは貝、モミジガイはヒトデ

黒い外套膜で貝殻全体を覆っているウミウサギ

ウミウサギの貝殻。見事なまでに真っ白だ

ウミウサギは巻貝の仲間で、タカラガイの仲間と近い類縁関係にあります。タカラガイの仲間は、生時は外套膜と呼ばれる軟体部分で貝殻全体を覆っており、貝殻の色や模様はわかりません。ウミウサギの外套膜は真っ黒で、白い斑紋が美しい。でも、これではとても海のウサギには見えませんね。

でも、外套膜を引っこめると真っ白な貝殻が出てきます。この色と形が白ウサギを連想させたのかもしれません。

なお、標準和名はウミウサギガイですが、「ガイ」が取れてしまっていることもよくあります。また、ボタンウミウサギやセムシウミウサギなど、近縁種の多くも「ガイ」が取れています。

しかし、「ガイ」と付けば貝なのかといえば、そこにも看板に偽りあり。例えば、日本各地の沿岸の浅い砂泥底などで普通に見られモミジガイは、貝ではなくヒトデの仲間。ややこしいですねぇ。

モミジガイの仲間。この形がモミジの葉を連想させたのかもしれない

番外編~あぁ、勘違い!?

万葉集で見つけた勘違い

「磯の鮑の片思い」という諺があります。「自分は恋い慕っているが、相手にはその気が全然ない」という恋模様を表現したもの。

その由来は万葉集11巻にある、「伊勢の海女の朝な夕なに潜くといふ 鮑の貝の片思にして」という作者不詳の一首。「伊勢の海女が朝夕に採る鮑という貝、私の恋も鮑と同じで片思いなのです」といった意味でしょう。

しかし、なぜアワビが片思い? おそらく万葉の歌人は、アワビを二枚貝と勘違いしたのではないでしょうか。対となる貝殻をもたないことから独り身、あるいは片思いを連想したのでしょう。

でも、そもそもアワビは二枚貝ではありません。巻貝ですから、対となる貝殻など不要というか、最初からないのです。アワビにしてみれば、片思いの象徴のように思われては迷惑なことでしょう。

岩に張り付くアワビ。左端をよく見ると貝殻の先端部分(殻頂)が見える(写真/堀口和重)

アワビの仲間の貝殻を内側から見たところ。貝殻が巻いてできる螺層が見える

タコのハチマキは腹巻なのだ

「頭部」に巻かれている手ぬぐいをハチマキ、と感じてしまうのは私たちが脊椎動物だからこその勘違い

タコの体の構造

私たち脊椎動物は、胴体の上に頭部が乗っかり、全体を足で支えています。つまり、体の構造は「頭-胴-足」となり、目や口は頭部に付属しています。

では、タコはどうか。

目の上にある丸みを帯びた部分、私たちは自動的にそこを頭部と感じてしまいます。体全体から見て頭部の割合が異様に大きいことも、「タコは知能が高い」などと言われているせいか気になりません。

でも、タコの体の構造は脊椎動物と異なり、「胴-頭-足(腕)」という順番(イカも同じ)。つまり、巨大な頭部と思っていた部分は胴体で、脳ではなく内臓が収容されているのです。

というわけで、タコの八ちゃんが巻いているものはハチマキではなく腹巻が正解。

もうひとつ、タコに関する勘違いがあります。イラストでは口として描かれる部分は、漏斗というチューブ状の器官。海水を取り込んで呼吸したり、吸い込んだ海水をジェットのように噴出して推進力を得たり、墨を吐いたり排泄物を出すなど重要な働きをしています。

ホントの口は、8本の足の真ん中に位置しています。

今回は名前と正体が一致しない、あるいは勘違いしやすい和名をもつ海洋生物を紹介してみました。和名も探ってみるといろいろと楽しいものですね。