沖縄に上陸する台風がサンゴにもたらす影響とは【連載】

沖縄といえば「台風」というイメージがありますが、昨年(2024年)は、珍しく沖縄本島に台風がほとんど来ませんでした。進路が変わっているようにも感じられ、気候変動を身近に意識させられます。また、沖縄本島を襲った大きな台風として記憶に新しいのは、2023年の台風6号(カーヌン)です。台風6号は2度にわたり本島へ接近し、県内の約3分の1の世帯が停電するなど、1週間にわたって深刻な被害をもたらしました。

このように台風は私たちの生活を脅かす存在であり、できれば来てほしくないと思う方も多いでしょう。しかし、海の中で暮らすサンゴにとって、台風はなくてはならない存在なのです。

サンゴが白化しやすい条件

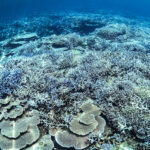

【2024年8月に恩納村で撮影したサンゴの白化(坪根 雄大)】

海をこよなく愛するOcean+α読者の皆さまには釈迦に説法かもしれませんが、サンゴが白化しやすい条件について簡単にご説明したいと思います。

よく知られているのは、高水温による白化です。サンゴは熱帯など水温の高い海に多く生息していますが、実は30℃を超えると急速に弱ってしまいます。種によって異なりますが一般的に、サンゴにとって最も快適な水温は28℃だといわれています。

ここで、「たった2℃の違いでサンゴは本当に弱ってしまうのか」と思う方もいるかもしれません。確かに、私たちにとって気温が28℃でも30℃でも、感じ方の違いはあっても命に関わるほどではありませんよね。しかし、それは私たちが体温を調節できるからです。

しかし、サンゴには体温調節機能がないため、周囲の環境にそのまま影響を受けてしまいます。その違いを踏まえると、サンゴにとって水温が2℃上がることは、人間でいえば平熱36℃の人が38℃の熱を出しているようなものだと考えることができます。38℃の熱が1週間も続けば、私たちもさすがにかなりつらいですよね。夏に高水温が続いているとき、サンゴもまさにそのような状況に置かれているのです。

沖縄の夏の水温上昇

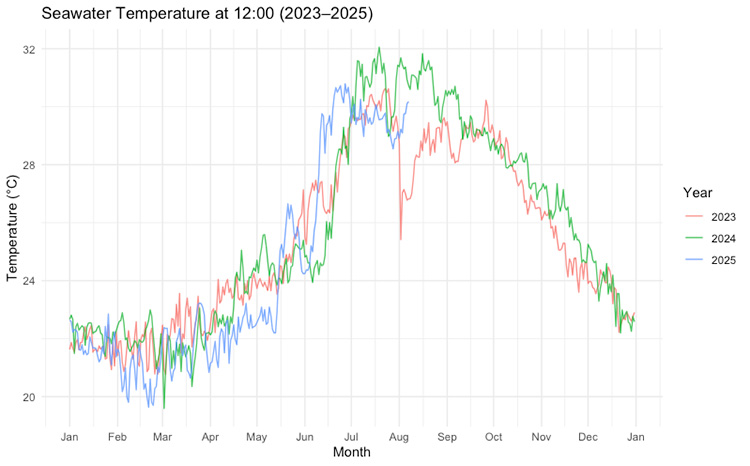

沖縄本島では、1年を通して最も水温が高くなるのは7月から8月です。琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設で得られた水温データによると、2023〜2025年の直近3年間では7月と8月に2度のピークが見られ、2024年には最高で32℃に達していました。

瀬底研究施設提供の海水温データ

特に、沖縄本島の広範囲で大規模な白化が観測された2024年は、過去3年間の中でも突出して水温が高かったことがうかがえます。その背景には、2024年には沖縄本島が強風域や暴風域に入るほど接近した台風がほとんどなかったことが関係していると考えられています。

一方、台風が上陸した2023年のデータを見ると、台風6号が7月末〜8月上旬に本島を直撃した際、水温が一時的に約3℃も急激に低下していました。このように、台風の接近には海水温を下げる効果があるのです。

さらに2025年の状況を見ると、この年も台風の接近は少なく、6月に水温が急上昇しました。しかし、その後7月に入ると低下傾向が見られ、7月24〜25日に台風7号が接近した際には、一時的に28℃まで下がったことが確認されました。

興味深いのは、台風が少なかったにもかかわらず、2024年のように水温が極端に高くならなかった点です。その理由として、雨の日が多かったことが影響しているのではないかと指摘されています。

雨が多かった2025年7月の沖縄本島北部

実際、日本気象協会の2025年7月の天気概要によれば、沖縄・奄美では台風や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、顕著な多雨・寡照となり、月降水量はかなり多く、一部では記録的な大雨も観測されたと報告されています。

台風によるサンゴ礁の破壊

いくら海水温を下げてくれるとはいえ、勢力の強い台風はサンゴ礁を破壊し、瓦礫のようにしてしまうこともあります。私がこれまでに見てきた中で最も大きな影響を及ぼしたのも、2023年の台風6号でした。

台風以前、私は瀬底島の南端を調査ポイントにしており、そこには枝状のスギノキミドリイシやトゲスギミドリイシが群生し、まるで海中にカラフルな草原が広がっているような景観がありました。

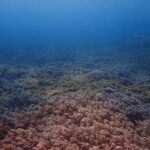

台風6号が上陸する前の瀬底島南の様子

しかし、台風6号の通過後にはほとんどの枝サンゴが折れ、景色は一変してしまったのです。

台風6号通過後、瓦礫の山と化したサンゴ礁

勢力の強い台風は、巨大なサンゴをも薙ぎ倒してしまうことがあります。台湾・緑島(リュータオ)には、1000年以上かけて高さ約13mにまで成長したハマサンゴ属の一種が生息しています。その姿から地元では「大椎茸」と呼ばれ、ダイビングスポットとしても親しまれているそうです。

台風で倒れる前の台湾・緑島の巨大サンゴ「大椎茸」(Adobe Stock)

しかし、2016年に通過した台風によって倒れてしまったのです。幸い「大椎茸」は倒れた後も生き続けており、ある角度から見ると米国のトランプ大統領の髪型にそっくりだと話題になったそうです。

サンゴの白化と台風に関する研究

ここで、台風がサンゴ礁へ与える影響を調査した研究を紹介したいと思います。2007年に国際学術雑誌PNASから発表された論文で、タイトルは「ハリケーンは白化したサンゴを救う」です。

カリブ海に面するアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダキーズ沖には、全長約580kmに及ぶ世界で3番目に大きな堡礁 (ホショウ)があります。この堡礁はフロリダリーフトラクトと呼ばれ、アメリカ本土にある唯一のサンゴ礁です。

フロリダキーズ諸島の西端のキーウェスト島(Adobe Stock)

本研究では、フロリダリーフトラクトの5つの調査地点において、1998年〜2005年まで、ハリケーンや熱帯低気圧の通過に伴う海水温の低下の規模とその持続期間が評価されました。

フロリダリーフトラクトの近くを通過したすべてのハリケーンや熱帯低気圧では、強い風によって海の表面の水温が下がることが確認されています。特にサンゴから400km以内を通った場合、水温は0.3〜3.2℃下がり、これは沖縄で観測された結果と同じでした。

一方で、400km以上離れて通過した場合の水温の低下は0.1〜0.9℃と小さくなりました。また、水温の下がり方はハリケーンや熱帯低気圧などの嵐との距離や、嵐がどちら側を通ったかによって変わり、観測地点が嵐の左側にあるときの方が右側よりも大きく下がる傾向があったのです。

通常は北半球の外洋では嵐の右側で水温が下がりやすいとされているのですが、沿岸域で逆の傾向があります。その理由はまだ分かっていません。水温が平均以下に下がっていた期間は、400km以内を通った嵐では1〜40日間、400km以上離れた場合は0〜6日間でした。

この冷却期間は、水温の下がり方や嵐の距離、風速と関係していました。2005年にはフロリダとアメリカ領ヴァージン諸島の両方でサンゴの白化が見られましたが、フロリダリーフトラクトでは白化の程度が軽く、期間も短かったのです。

実際、9月の時点では両地域でほぼ同じくらい白化が進んでいましたが、10月にはフロリダでは白化が減少し、ヴァージン諸島では逆に増加しました。フロリダでは、9月に来たハリケーンによって水温が下がり、それがサンゴの回復を助けたと考えられます。

さらに、10月に通過したハリケーン・ウィルマが大きく水温を下げたことで、サンゴは2週間以内に急速に回復できたのです。一方、アメリカ領ヴァージン諸島では同じ時期に白化がピークに達し、サンゴの約90%が白化しました。近くを通った嵐は400km以上離れていたため水温は下がらず、季節的な自然の水温低下しか見られませんでした。

その結果、フロリダに比べて熱ストレスが長く続き、白化はより深刻で、回復も遅れてしまったのです。台風や熱帯低気圧によって損傷を受けるサンゴ礁の範囲は、30km〜90kmだと想定されています。

従って、台風などの嵐はサンゴ礁を損傷させる一方で、海水温の低下を通じて回復を促す作用の方が広範囲に及ぶため、総合的には回復に寄与する効果が大きいと考えられています。

まとめ

台風は私たちに被害をもたらす一方で、サンゴにとっては白化を和らげ、回復を助ける重要な役割も担っています。自然の力がサンゴに与える影響は、破壊と再生の両面を含む複雑なものです。連載では「サンゴの多様性」や「サンゴの産卵」も紹介しています。ぜひ他の連載記事もあわせてお読みください。

Hurricanes benefit bleached corals

お知らせ

2026年1月から1年間、那覇市の桜坂劇場で「サンゴ講座」をはじめます!

これまで、主にYouTubeやInstagramなどのSNSで皆様と交流させていただきましたが、オフラインで直接お話ができるような場所も欲しいなぁとずっと思っていました。

来てくれた方に喜んでもらえるよう、頑張って準備したいと思います。

詳細は下部を要チェック!

●サンゴに関する質問や気になったことなど、可能な限りその場でお答えできるよう頑張ります

●私にもわからないことがあるので、その場合は、私の宿題として次回の授業でお答えできるように準備してきますね

第1回 2026年1月25日(日) 14:30〜16:00

第2回 2026年2月15日(日) 14:30〜16:00

第3回 2026年3月15日(日) 14:30〜16:00

全3回→8,800円

単発受講→3,000円

※桜坂市民大学の講座を受講する際には、桜坂劇場の「Sakurazaka FunC(ファンク)」への入会が必要です

※入会と受講のお申し込みは同時にできます

1. 劇場窓口:申請書に記入し受付窓口へ提出

2. 電話:電話で仮予約後、劇場窓口にて申請書に記入・提出

3. ネット:「桜坂劇場市民大学」のHPより必要事項を記入

【講座番号】: 82

【講座名】 :沖縄の宝「サンゴ」を学ぶ

1. 劇場窓口:現金、クレジット、Edy、電子マネー利用可能

2. 銀行振込:指定の口座へお振り込み

3. 郵便振替:

・一般:2000円

・シニア:1000円

・学生(13〜23歳):500円

・映画招待券1枚贈呈

・映画料金割引、桜坂劇場の映画がいつでも1,000円!

・家族や友人にプレゼントできる映画割引券を贈呈

・独自情報満載の会報誌「Sakurazaka FunC」の郵送

・ポイント贈呈(100円で1ポイント!100ポイントで映画1本無料)

連載記事