和歌山の海で異変。“光るイソギンチャク”激減の理由とは

和歌山・みなべ町沖のダイビングポイント(中・上級者向け)、「ショウガセ礁」で“光るイソギンチャク”ことオオカワリギンチャクの群生が急減している。国内で唯一群生が確認されてきたこの海域では、2024年には12匹、今年はわずか3匹まで減少。原因は特定されていないものの、海水温上昇が影響している可能性が指摘されている。そこで本記事では、オオカワリギンチャクの現状と背景、そして冬のショウガセで楽しめる海の見どころを紹介していく。

“光るイソギンチャク”に異変。みなべ・ショウガセの現状

オオカワリギンチャクは、特殊な蛍光たんぱく質により海中で淡黄色に“光って見える”ことで知られるイソギンチャク。2004年に新種として発表され、みなべ町沖から伊豆大島周辺にかけて分布するとされるが、群生が確認されているのはみなべ沖のショウガセ一帯のみ。

この群生地では、2019〜2021年に400匹以上が確認されたが、2024年は12匹、今年は3匹にまで減少。群生地は吉野熊野国立公園内に位置し、和歌山県が天然記念物として採取を禁止するなど保護が続いているが、近年の数は減少傾向だ。

深場に生息する淡黄色のオオカワリギンチャク(写真:田辺ダイビングサービス)

海水温の変化は関係するのか。データが示す背景

生息数減少の原因は不明。ただ、海水温上昇が影響している可能性が指摘されている。紀伊水道の海面水温(年平均)は2018年の21.09℃から2024年には22.39℃へと上昇傾向。過去にも水温上昇期に生息数が減ったケースがあるという。現地ではNPOが群生地付近に計測機器を設置して原因究明を進めており、今年確認された個体がわずかだったことも含め、今後の分別・計測、継続調査で実態に迫っていく。行政側は引き続き採取規制による保全に取り組む方針だ。

秋〜冬のショウガセの楽しみ

ただ、ショウガセでの楽しみは、もちろんオオカワリギンチャクだけではない。現地の「田辺ダイビングサービス」によると、冬のショウガセは透明度が上がり、15mの棚から水底40mへと落ち込むドロップオフの地形を一望できるそう。

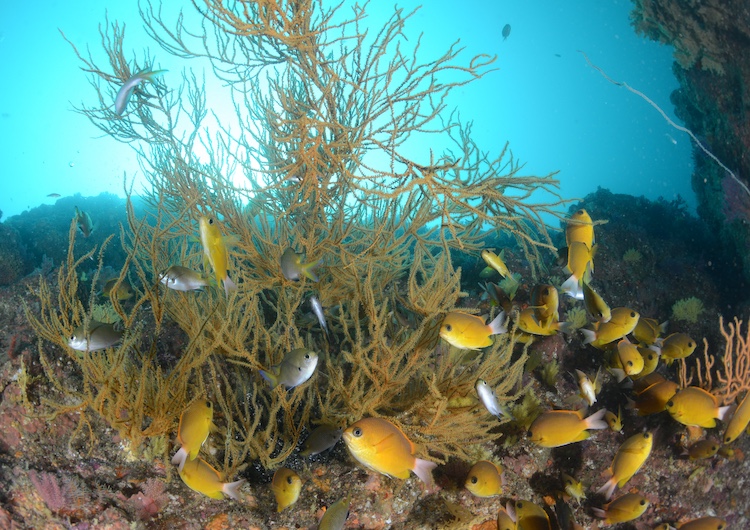

深場ではアカオビハナダイをはじめ複数種のハナダイが群れ、暗がりを鮮やかに彩る。数は減ってしまったものの、低水温を好むオオカワリギンチャクが触手を大きく広げる姿も確認できる時期だ。水温が下がる頃には、理由は分かっていないがコガネスズメダイが一箇所にまとまる独特の光景に出会えることもある。

鮮やかなコガネスズメダイ(写真:田辺ダイビングサービス)

迫力あるコロダイの群れ(写真:田辺ダイビングサービス)

中層の壁面では、クダゴンベが安定して見られ、ウミウシの数も増えてくる。さらにカエルアンコウの幼魚やフリソデエビの発見数が増える季節でもあり、フォト派ダイバーものんびりと撮影を楽しめる。

ダイバーに人気のフリソデエビ(写真:田辺ダイビングサービス)

愛らしい表情のカエルアンコウ(写真:田辺ダイビングサービス)

取材協力:田辺ダイビングサービス