水中考古学者山舩氏に聞く!仕事内容からおすすめダイビングポイントまで!

水底に眠る古代都市や沈没船が発見されるニュースはダイバーでなくとも心躍るもの。その裏では遺跡の発掘、調査(および保護)をする水中考古学者たちの存在が欠かせない。

そんな中、オーシャナ編集部は、水中考古学者の一人で、活動の拠点を海外におく山舩 晃太郎氏と連絡をとることに成功!「水中考古学とは?」「水中考古学者の仕事って普段何をしているの?」といった気になる話題から、ダイバー必見の「水中考古学上貴重なダイビングポイント」まで伺ったので要チェック!

水中考古学とは?

提供:山舩晃太郎

「水中考古学」は、沈没船をはじめ、さまざまな水中に沈んだ遺跡を研究し、水に関わる人類の歴史を紐解く学問。

「水中考古学者と7つの海の物語」

研究の対象物が水中にあることがポイントで、考古学の一つの分野である。また、「水中考古学」という言葉は広義的な意味で使われており、「水中考古学」の中には、「海事考古学(海洋考古学)」と「船舶考古学」の2つの分野がある。

考古学(エジプト考古学、縄文考古学etc…)

過去の人々が残した痕跡を元に、その時代の人々の生活や文化を考察する学問。

水中考古学

研究の仕方は陸上の考古学と変わりはないが、研究対象が水中にあるため発掘作業にダイビングなどの特殊な発掘技術が必要。

海事考古学(海洋考古学)と船舶考古学

海事・海洋考古学は海と人の関りを紐解く学問。その中でも船舶考古学は、船の構造や、積み荷からわかる貿易史の研究に特化し、沈没船遺跡から船の進化と人類の交易史を研究する。

「海事考古学(海洋考古学)」は、港湾の跡や海に沈んだ海中都市、海軍の歴史(海事史)などが研究対象。学術関係では一番よく使われている言葉のようだ。

一方で、山舩氏の専門は、沈没船(船舶史)を主な研究対象とする「船舶考古学」(ただし、船舶だけにとどまらず、水中遺跡全般の研究にも携わっているため、学会でのプロフィール紹介や名刺などには海事考古学者と記載)。

提供:山舩晃太郎

水中考古学や水中考古学者というのは、一般向けにわかりやすく表した言葉なわけであって、学術的には「海事考古学(海洋考古学)」、「船舶考古学」が使われている。

山舩氏によれば「イメージとしては、水中考古学者=お医者さん、海事考古学者=外科医、船舶考古学者=脳神経外科医みたいな感じで、世間一般向けに広く使われているのが水中考古学者という言葉です。海事〜、船舶〜というのは細分化した専門分野のことを指しています」とのこと。

水中考古学者の仕事について

「船舶考古学」の中でも、西洋船の造船史を専門としている山舩氏。ここからは水中考古学者の仕事について、山舩氏との対談へのインタビューをお届けしていく。

水中考古学者に必要なダイビングスキルって何がある?

オーシャナ編集部(以下–)

水中考古学者の仕事は、イメージとして高度なダイビングスキルが必要になってきそうですけど、実際のところどうですか?

山舩氏

基本的には、陸上でやっている考古学の発掘作業を水中でやるだけですので、ダイビングの特殊なスキルは必要ではないように思います。ただし中には、就職に有利だとか深い現場に行くためにダイブマスターの資格を取得される方もいます。

ただ、「中性浮力」は本当に重要です。昔の沈没船なんかは木材でできているものもあって、場合によってはスポンジみたいに柔らかくなっていることもあるんです。ちょっと触って壊しでもしたら一大事。たとえフィンなしでも、逆立ちの状態で、手元に集中して作業できるようなスキルは必須です。それくらいの中性浮力がとれないと、歴史的に貴重な沈没船遺跡の発掘現場には連れて行ってもらえないかも…

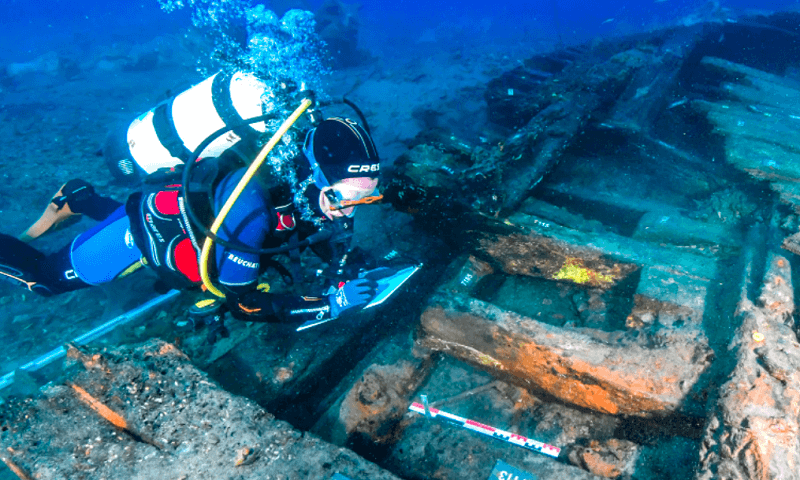

提供:山舩晃太郎

余談ですが、水中考古学プロジェクトに参加する人は、みんな考古学者だと思われがちですが、20~30人集まるような大規模発掘プロジェクトでも(博士号取得済みの)考古学者の割合は2〜3人。それ以外は考古学を勉強中の学生さんや発掘経験の豊富な熟練ダイバーさん、プロのダイビングインストラクターが参加してくれています。我々は研究するのが仕事なので、現場では「こういう風に仕事して~」と指示を出したり発掘作業を統括したりするのがメインです。ただ水中作業の安全確保に関しては、プロのダイバーに従います。

年間の仕事スケジュールってどんな感じ?どこでどんな仕事をしている?

–

普段はどんなスケジュールで仕事をされているのですか?

山舩氏

私の場合は、水中考古学を教える仕事と水中考古学者としてプロジェクトに参加する仕事が半々です。

教える仕事では、おもにフォトグラメトリという最新コンピューター技術を用いた水中発掘研究の方法を、海外の大学院や研究機関でその国の考古学者に伝えています。一年のうち、だいたい夏場に発掘プロジェクトの一員として海に潜って、冬場に大学院で教壇に立つ感じでしょうか。

フォトグラメトリとは、デジタル3Dモデルを作成するスキャン技術。研究に必要不可欠なデータを効率よく正確に抽出することができるとされていて、近年の考古学の現場では主流の記録作業技術になりつつある(画像提供:山舩晃太郎)

–

発掘プロジェクトの仕事はどこでどんなことをしているのですか?

山舩氏

働く国や地域によって仕事内容も決まってきます。地中海は古代船が多いので、クロアチアやギリシャ、イタリアなどで働く時は、だいたい古代船発掘のサポートをしています。

北中南アメリカ沿岸やカリブ海で働く時は、16〜18世紀くらいまでの沈没船の発掘研究に従事しています。コロンブスが新大陸(アメリカ大陸)を発見してからは、爆発的にヨーロッパの冒険者による新世界への航海が増えたので、たくさん船が沈んでいます。

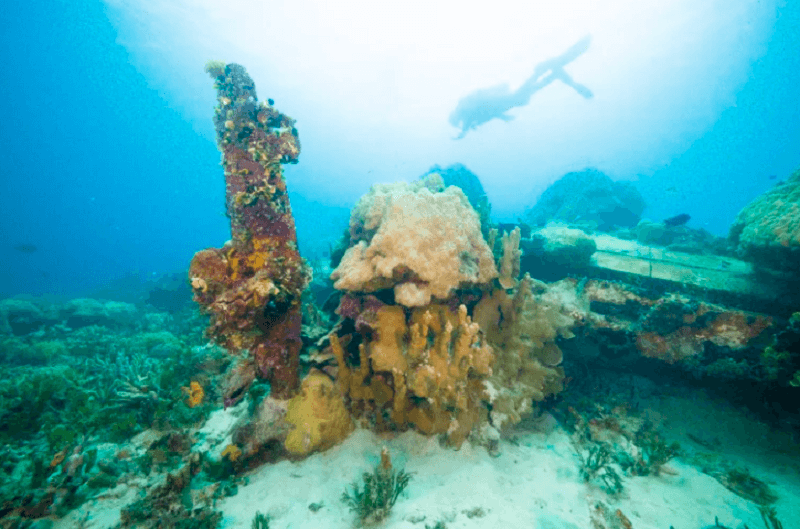

イメージ画像

太平洋には太平洋戦争時の戦争遺跡が数多く沈んでいますので、主に水中遺跡の保護と、そして地元民のために遺跡を観光資源として残すためのサポートを行っています。ミクロネシア連邦(チューク諸島)では、戦争で沈んだ船や戦闘機の経年劣化が進んでおり、中には石油や燃料が漏れだしているものもあります。遺跡ごと完全に崩れてしまえば、環境破壊につながるだけでなく、地元の観光資源(ダイビングポイント)も失うことになりかねません。このように働く場所によって仕事内容の傾向が決まってくるといった感じです。

山舩氏が選ぶ!水中考古学上貴重なダイビングポイントベスト3

オーシャナ編集部(以下–)

水中考古学者の仕事は、イメージとして高度なダイビングスキルが必要になってきそうですけど、実際のところどうですか?

山舩氏

基本的には、陸上でやっている考古学の発掘作業を水中でやるだけですので、ダイビングの特殊なスキルは必要ではないように思います。ただし中には、就職に有利だとか深い現場に行くためにダイブマスターの資格を取得される方もいます。

ただ、「中性浮力」は本当に重要です。昔の沈没船なんかは木材でできているものもあって、場合によってはスポンジみたいに柔らかくなっていることもあるんです。ちょっと触って壊しでもしたら一大事。たとえフィンなしでも、逆立ちの状態で、手元に集中して作業できるようなスキルは必須です。それくらいの中性浮力がとれないと、歴史的に貴重な沈没船遺跡の発掘現場には連れて行ってもらえないかも…

提供:山舩晃太郎

余談ですが、水中考古学プロジェクトに参加する人は、みんな考古学者だと思われがちですが、20~30人集まるような大規模発掘プロジェクトでも(博士号取得済みの)考古学者の割合は2〜3人。それ以外は考古学を勉強中の学生さんや発掘経験の豊富な熟練ダイバーさん、プロのダイビングインストラクターが参加してくれています。我々は研究するのが仕事なので、現場では「こういう風に仕事して~」と指示を出したり発掘作業を統括したりするのがメインです。ただ水中作業の安全確保に関しては、プロのダイバーに従います。

年間の仕事スケジュールってどんな感じ?どこでどんな仕事をしている?

–

普段はどんなスケジュールで仕事をされているのですか?

山舩氏

私の場合は、水中考古学を教える仕事と水中考古学者としてプロジェクトに参加する仕事が半々です。

教える仕事では、おもにフォトグラメトリという最新コンピューター技術を用いた水中発掘研究の方法を、海外の大学院や研究機関でその国の考古学者に伝えています。一年のうち、だいたい夏場に発掘プロジェクトの一員として海に潜って、冬場に大学院で教壇に立つ感じでしょうか。

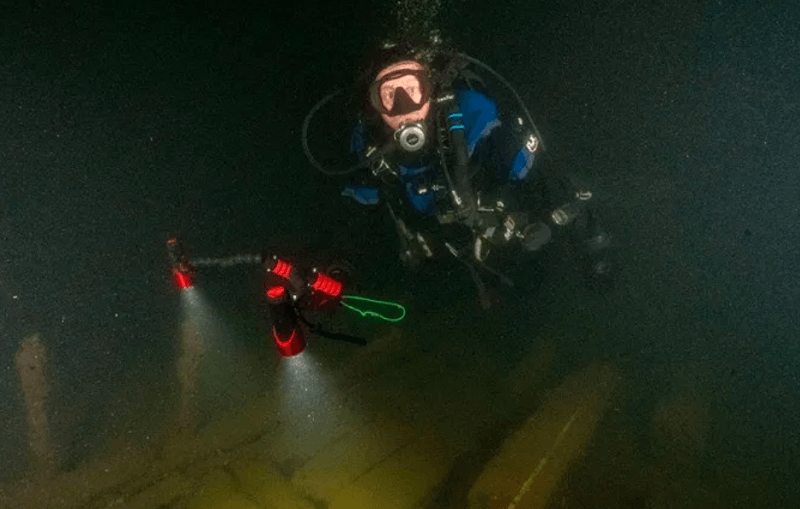

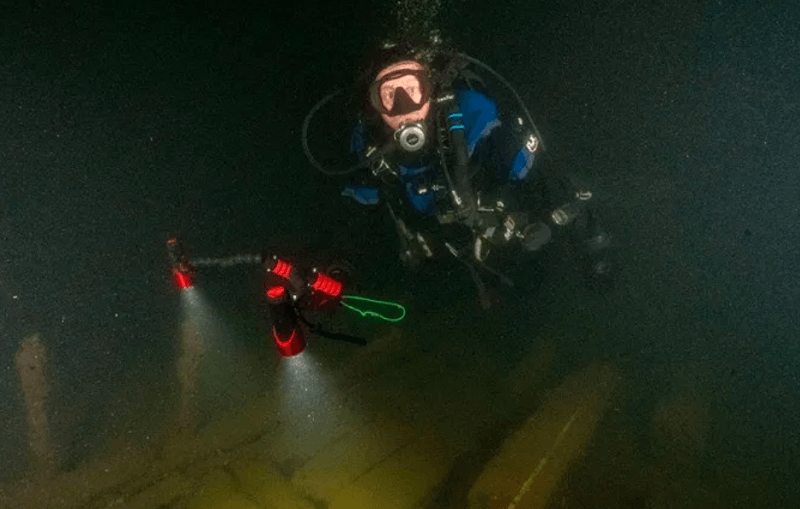

フォトグラメトリとは、デジタル3Dモデルを作成するスキャン技術。研究に必要不可欠なデータを効率よく正確に抽出することができるとされていて、近年の考古学の現場では主流の記録作業技術になりつつある(画像提供:山舩晃太郎)

–

発掘プロジェクトの仕事はどこでどんなことをしているのですか?

山舩氏

働く国や地域によって仕事内容も決まってきます。地中海は古代船が多いので、クロアチアやギリシャ、イタリアなどで働く時は、だいたい古代船発掘のサポートをしています。

北中南アメリカ沿岸やカリブ海で働く時は、16〜18世紀くらいまでの沈没船の発掘研究に従事しています。コロンブスが新大陸(アメリカ大陸)を発見してからは、爆発的にヨーロッパの冒険者による新世界への航海が増えたので、たくさん船が沈んでいます。

イメージ画像

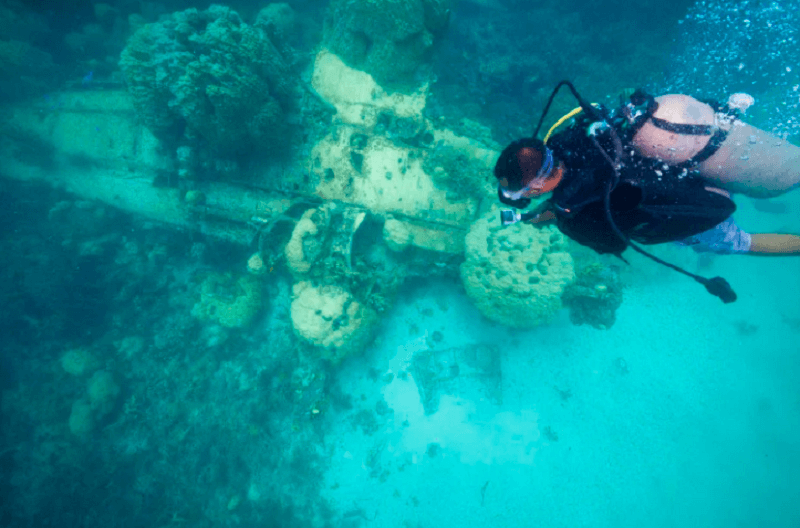

太平洋には太平洋戦争時の戦争遺跡が数多く沈んでいますので、主に水中遺跡の保護と、そして地元民のために遺跡を観光資源として残すためのサポートを行っています。ミクロネシア連邦(チューク諸島)では、戦争で沈んだ船や戦闘機の経年劣化が進んでおり、中には石油や燃料が漏れだしているものもあります。遺跡ごと完全に崩れてしまえば、環境破壊につながるだけでなく、地元の観光資源(ダイビングポイント)も失うことになりかねません。このように働く場所によって仕事内容の傾向が決まってくるといった感じです。

山舩氏が選ぶ!水中考古学上貴重なダイビングポイントベスト3

世界の海で活躍する山舩氏に、考古学上貴重なダイビングポイントを3つほど伺った。これから紹介する場所はどれも観光目的でダイビングできるというから、ぜひ行ってみたい!歴史好きはとくにお見逃しなく!

第3位、ミクロネシア連邦(チューク諸島)

提供:山舩晃太郎

山舩氏

第3位は、太平洋戦争時に日本海軍の拠点があったミクロネシア連邦のチューク諸島(旧トラック諸島)です。記述によれば、撃ち落された200機以上の飛行機と約50隻の大型船が水底に眠るとされています。大型船については、マルチビームやソナーなどの探索技術を活用することで多くが発見に至っていますが、環礁内にある飛行機についてはまだまだ未発見のものも多いはずです。

提供:山舩晃太郎

こういった一か所に数多くの水中遺跡が集中している例は少なく、貴重です。戦争から80年近く経った今でも、実際に触れながら歴史について考え、知ることができる遺跡ですから、たくさんの日本人に行ってもらってダイビングを楽しみつつも、日本から遠く離れた場所で亡くなった方々のために手を合わせていただければと思います。

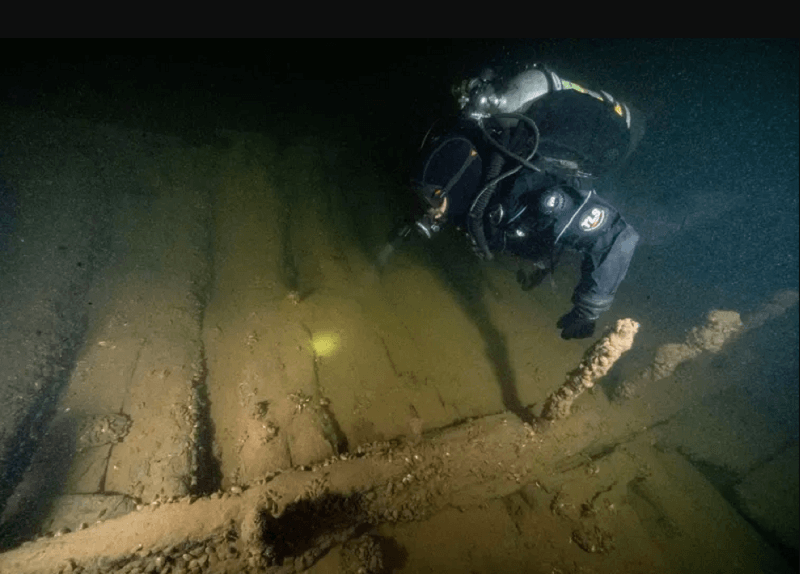

第2位、アメリカ北東部シャンプレーン湖

山舩氏

第2位は、アメリカ合衆国北東部のバーモント州にあるシャンプレーン湖です。ここにはアメリカ最古の蒸気船や独立戦争時の木造戦艦がそのままの姿で沈んでいます。アメリカ史や蒸気船の進化の歴史を辿るうえで重要な水中遺跡とされています。海に沈む木造船は、海水に生息する木材を食べるミミズのような姿をしたフナクイムシという海洋生物によって数年で朽ちてしまうところなのですが、シャンプレーン湖は淡水でフナクイムシが生息しないので船体の保存状態が良好です。

上写真は調査時の写真(提供:山舩晃太郎)

ダイビングでは、約300年の時を遡って18世紀当時の木造船を拝むことができます。ただし、水温が一桁台とかなり冷たいので、ドライスーツ必須ですよ!

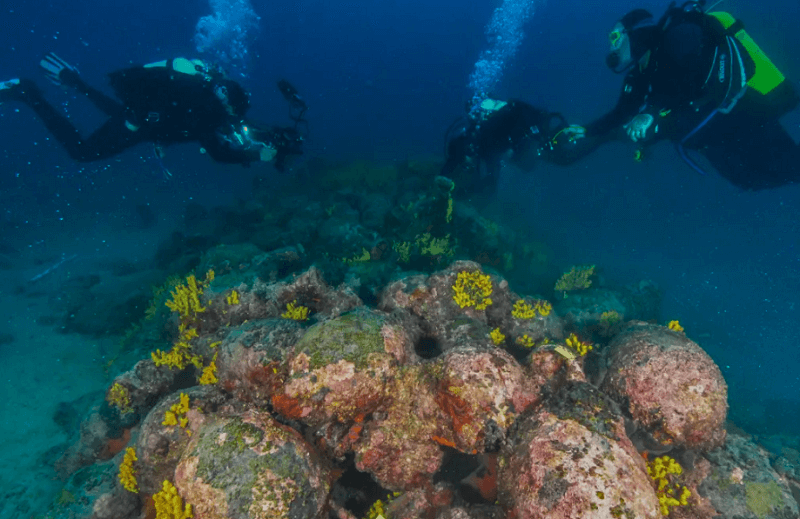

第1位、クロアチア共和国 パグ島

山舩氏

第1位は、アドリア海に面したクロアチア共和国です。古代ギリシャやローマ帝国の町が点在し、豊かな考古学資料が眠る場所でもあります。

中でもクロアチアのパグ島、レタビス(レタビツァ)にある古代ローマの大型輸送船は、2017年にまだ盗掘者(トレジャーハンター)にまったく荒らされていない状態で発見されました。そんな貴重な沈没船遺跡がダイビングポイントとしても開かれている超貴重な場所です。

上の写真に写る積荷の「アンフォラ(ツボ)」は沈没した当時のままの位置で沈んでおり、ツボだけで全長約25m。そしてこの下に沈没船の船体が埋まっています。

さまざまな国と場所に水中考古学の仕事で行きましたが、水中で発掘を進めるにあたっては、作業に協力してくれるダイバーの存在が必要不可欠です。考古学者は基本的にダイビングがあまり上手ではありません。また、遺跡の第一発見者がダイバーであることは多いため、考古学者との連携が大切だと考えています。ぜひ、多くのダイバーに水中考古学を知っていただきたいです。

オーシャナ編集部は今後の山舩氏の活動にも注目していく予定。2022年は、3月~12月まで海外勤務が続くというので、結果報告が待ち遠しい。

プロフィール 山舩 晃太郎

法政大学文学部史学科を卒業後、船舶考古学における世界最高峰の研究機関であるテキサスA&M大学(Texas A&M University)大学院に留学。同大学院で2012年に修士号を、2016年に博士号を取得。西洋船(古代・中世・近代)を主たる研究対象とする考古学と歴史学のほか、水中文化遺産の3次元測量(3D Recording)と沈没船の復元構築(Ship Reconstruction)を専門とする。現在、この分野における第一人者のひとりとして研究を続ける傍ら、世界各国の様々さまざまな研究機関から依頼を受け、水中遺跡の発掘調査や学術研究の支援を行っている。