「釣り」をする魚、カエルアンコウ~名前の由来や生態、人気の種類など

この魚らしからぬ丸っこいボディに、愛嬌たっぷりの表情! カエルアンコウの仲間たちはスキューバダイバーのアイドル的存在です。今回は彼らの名前のワケや生態、人気の種類を紹介します。

カエルアンコウという「魚」

どこがカエルで、何がアンコウ?

まだ小さく幼い個体。前脚のように見えるのは胸ビレ

カエルアンコウの仲間は、アンコウ目のカエルアンコウ科というグループに分類される魚です。

アンコウといえば、秋から冬にかけての季節が旬、鍋や唐揚げが美味しい高級魚が思い浮かびますね。アンコウ目には、食用とするアンコウやキアンコウが属するアンコウの仲間のほか、アカグツの仲間やフサアンコウの仲間、そして今回の主役、カエルアンコウの仲間などがいます。

いずれもずんぐりした体形で、泳ぎ回ることはなく海底に生息していますが、例外もあります。それは深海魚として知られるチョウチンアンコウの仲間。このグループは外洋の深海中層を漂って暮らしています。

カエルアンコウの「カエル」は、その姿が両生類のカエルに似ていることに由来しています。実際、「カエルボッカ」や「ウミガエル」、「ガマオコゼ」と呼んでいた地方 もあり、『栗氏千蟲譜』(※)には「蛙が水中に入り魚と化す」という伝説が記されているそうです。

また、カエルアンコウの英名は複数ありますが、そのひとつがFrog fish。英語圏でもカエルに似ている、という認識があるのですね。

(※)江戸時代の本草学者、栗本丹洲の手による、日本初の虫類図譜。昆虫以外にも、爬虫・両生類や海の生き物、ミミズなど様々な生き物が収録されている。

昔は違う名前だったカエルアンコウ

カエルアンコウという名称は、2007年に日本魚類学会によって改称された標準和名です。それ以前は「イザリウオ」という和名が用いられ、古い魚類図鑑や資料にはカエルアンコウという名はありません。

なぜ標準和名が改称されたのでしょうか。

「いざり」には「ひざや尻をつけたまま進む」「座ったまま進む」という意味があり、近年では差別的な用語とされています。そのため水族館やテレビ番組などでは「イザリウオ」という当時の標準和名が使用しづらい状況で、代わりに英名などで紹介するケースが増えていました。これでは、「名称の安定と普及を確保するための標準和名」とはいえず、日本魚類学会の標準和名検討委員会で議論を重ねた結果、新たにカエルアンコウとなったのです。

なお「イザリウオ」の由来には諸説あり、そのひとつに「この魚は泳ぎ回らず、海底を這うように移動する」ことがあります。まさに「いざり」ですね。

ただ、他にも魚貝類を獲ることを意味する「漁り」に由来する、という説もあります。実際、カエルアンコウは「釣り竿と疑似餌」で魚をおびき寄せて捕食しますし、「ウオツリボウズ」「ツリンボ」という地方名もあります(高知)

カエルアンコウの体を探る

全体的にずんぐり体形で、見るからに泳ぎが苦手そう。実際、カエルアンコウの仲間は海底や岩肌の亀裂、カイメンの上などにいることが多く、中層に泳ぎ出ることはまずありません。

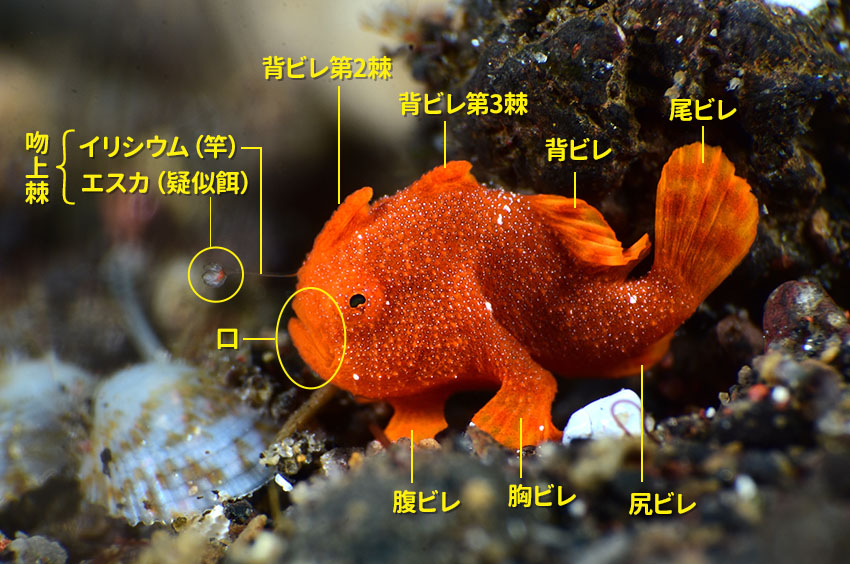

カエルアンコウの特徴のひとつにユニークなヒレがあります。

まず、胸ビレと腹ビレを見てください。まるで赤ちゃんの小さな手、あるいはカエルの脚のようです。カエルアンコウは移動するとき、この胸ビレと腹ビレを使って海底やカイメンの上を歩くのです。

そして背ビレ。その第1棘は吻上棘といい、自由に動かすことができます。イリシウムという竿部分の先端には、エスカという疑似餌があり、これを使って小魚をおびき寄せるのです。そのため誘因突起ともいいます。

背ビレ第2棘と第3棘には薄い膜(鰭膜)があり、その大きさや形状は種によって特徴があり、同定の際はポイントのひとつとなります。

なお、この画像では見えませんが、胸ビレの裏付近にエラ穴が開口しています。ただし例外もあり、ロケットイザリウオなどは尻ビレ付近にあります。

見かけによらない獰猛なハンター

環境に溶け込むカムフラージュ術

カイメンに紛れる2匹のカエルアンコウの仲間。色だけではなく、ザラザラした質感なども見事に似せている

カエルアンコウは魚を捕食するフィッシュイーター。でも、泳ぎは苦手なので獲物を追いかけ回すことはなく、近寄ってきたところを大きな口で丸呑みする待ち伏せ型ハンターです。

そのために重要なことは、獲物である魚たちに自分の存在を気付かせないこと。そこで、カエルアンコウたちは自らの姿が周囲の環境に溶け込むよう擬態しています。それはカイメンであったり岩肌であったり、あるいは小石や岩。そして、移動するとき以外はほとんど動きません。

カエルアンコウのカムフラージュは、自らを守るためのものではなく、積極的に狩りをするための攻撃型擬態(ペッカム型擬態)なのでしょう。

獲物を誘う自前の“疑似餌”

(左)クマドリカエルアンコウの吻上棘。エスカは小さめで、小エビのようにも見える。なお、この個体は吻上棘を2本もっており、一種の奇形(写真/堀口和重)

(右)カエルアンコウという種類の吻上棘。エスカは魚類が好むゴカイやイソメの姿に似ている。この個体はエスカを大きく振り回し、獲物となる小魚を誘っているところ

その見事な擬態に加えて、カエルアンコウは「釣り道具」を持っています。それは自在に動かすことが可能な吻上棘(背ビレ第1棘)。柄の部分(イリシウム)は釣り竿の役割を果たし、先端部分は疑似餌(エスカ)となっています。

この疑似餌は種類によって形状が異なっています。例えばカエルアンコウという種類では2~7本ほどの皮弁状となっていますが、クマドリカエルアンコウではモシャモシャしています。またムチカエルアンコウという種類では、竿はとても長いのですが、その先端に疑似餌はありません。

このように吻上棘(エスカとイリシウム)の形状や長さは、カエルアンコウの種類を特定するうえでポイントとなります。ただ、普段はあまり動かさず確認しづらいので、写真や動画を撮っておくといいですね。

捕食スピードはお魚界で最速?!

この大きく開く口で、一瞬にして獲物を丸呑みする

海底やカイメンの上などでじっと動かず獲物を待つ、あるいは吻上棘を振って獲物をおびき寄せるカエルアンコウたち。思惑通り獲物が近寄ってきて、自分の射程距離に入った瞬間、口を大きく開けて獲物を丸呑み!

そのとき、口を閉じるスピードは魚類の中でもトップクラスで、わずか7/1000秒といわれています。

カエルアンコウの多様な種類とその特徴

カエルアンコウの仲間は世界に50種以上

カエルアンコウの仲間は、インド-太平洋や大西洋、紅海など世界中の暖海で見られ、その多くは水深100m以浅の浅い海底に生息しています。近年になっても新たに新種が報告されており、2022年の資料によると世界で15属53種が知られています。

| カエルアンコウ属 |

|

|---|---|

| カエルアンコウモドキ属 |

|

| ソウシカエルアンコウ属 | ソウシカエルアンコウ |

| ハナオコゼ属 | ハナオコゼ |

| Abantennarius属 |

|

なお、ピエロカエルアンコウは、汽水や淡水域にも入り込むというユニークな生態で知られています。沖縄本島や屋久島などで確認されており、2022年に日本初記録種として報告されました。

ダイビングで見られる人気の種類

ゴカイみたいなエスカが特徴

カエルアンコウ

(左)東部太平洋を除く世界中の温帯・熱帯域に分布する普通種。白っぽいエスカは普段は丸っこいが、広げると数本の皮弁状となっており、一見ゴカイやイソメのように見える。

(右)黄や黒、白などカラーバリエーションが豊富なうえ、縞模様やまだら模様などもある。体表に皮弁が多数ある個体はヘアリーフロッグフィッシュ(hairly frogfish)と呼ばれ、ダイバーに人気が高い。大きさ5~25cm

幼魚は白と黒の2タイプあり

クマドリカエルアンコウ

クマドリカエルアンコウの成魚。黒いタイプもある

皮膚が分厚く肥厚する大型種

オオモンカエルアンコウ

インド-太平洋の岩礁やサンゴ礁に生息。赤や黄、茶、紫など色彩変異に富んでいる。小さな個体はイロカエルアンコウとよく似ていて識別困難だが、成魚になると第2背ビレ付近が著しく肥厚するため見分けやすくなる。大きさ5~45cm

色や模様のバリエーション豊富

イロカエルアンコウ

インド-太平洋の岩礁やサンゴ礁に生息。オレンジや黄、白、茶、黒、まだらなど個体によって色彩変異が激しい。カイメンの近くにいることが多い。オオモンカエルアンコウとよく似ていて、識別は難しい。大きさ5~30cm(写真/堀口和重)

やや深場に生息する大型種

ソウシカエルアンコウ

インド-西太平洋に分布し、伊豆などではやや深場の岩礁で見られる。虹彩に独特の模様があり、背ビレの下に眼状斑があることが特徴。茶色っぽい個体が多く、画像のような縞模様は珍しい。大きさ20~30cm(写真/堀口和重)

背中の眼状斑が目印

ベニカエルアンコウ

東部太平洋を含むインド-太平洋に分布し、伊豆や紀伊半島などの岩礁では普通種。カイメンの近くにいることが多く、背ビレの基部に大きな眼状斑がある個体が多い。白や黄、オレンジなど色彩変異に富む。大きさ5~13cm

竿の先に疑似餌をもたない種類

カエルアンコウモドキ

サンゴ礁の浅場に生息する小型種。イリシウム(竿)はあるが、その先端にエスカ(疑似餌)はない。インド-太平洋に分布。大きさ3~9cm(写真/堀口和重)

大海を旅する冒険者

ハナオコゼ

海底ではなく、流れ藻(ホンダワラ類などの海藻が千切れ大海を漂っているもの)などに付いて暮らす変わり者。東部太平洋を除く、世界の温帯・熱帯域に分布。大きさ5~10cm

今回はダイビングや水族館で人気のカエルアンコウを紹介いたしました。カムフラージュ上手で、なかなか自力で発見することが難しい魚ですが、次回のダイビングではぜひ探してみてくださいね。