最も種類が多いサンゴ「ミドリイシ属」の覚えてほしい4つの特徴【連載】

サンゴ礁は「海の熱帯雨林」とも呼ばれ、地球上で最も生物多様性の高い生態系の一つです。そのサンゴ礁を構成する主要な生物群が「造礁サンゴ類」と総称されるサンゴたち。中でも、最も種数が多く、水深10m以浅の浅海域にもっとも多く生息しているのが「ミドリイシ属(Acropora)」です。沖縄の海でも、私たちが最も頻繁に目にするサンゴと言えるでしょう。連載第3回目は、改めてこのミドリイシ属の興味深い生態についてご紹介します。

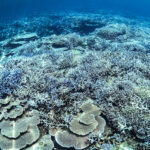

ミドリイシ属が優占している沖縄のリーフ

造礁サンゴ類随一の種多様性

ミドリイシ属の大きな特徴は、その卓越した種多様性です。これまでに正式に記載された種だけでも約110種が知られています。参考までに、沖縄でよく見られる他の属の種数を比較してみると、ハマサンゴ属が68種、ハナヤサイサンゴ属が16種、コモンサンゴ属が93種となっています。

ただし、これらの数は今後さらに増加すると予想されています。というのも、サンゴの分類は長年にわたり混乱した状態が続いており、現在も世界中の分類学者たちによって整理が進められている最中だからです。

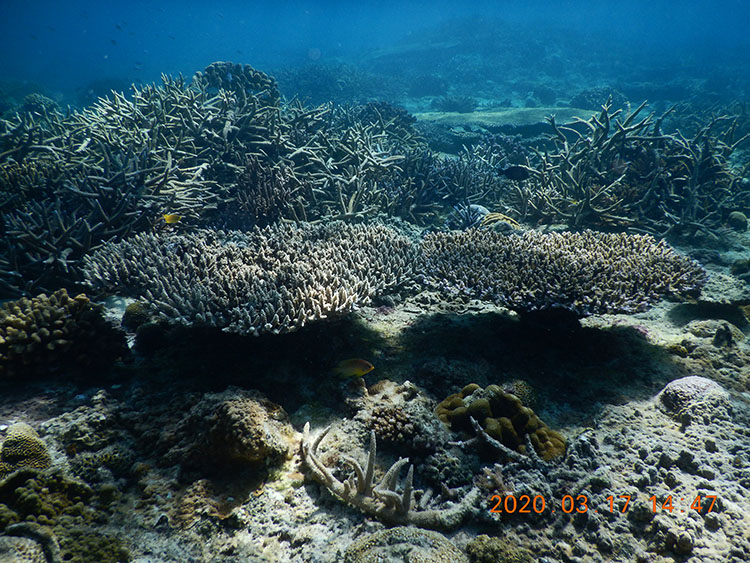

沖縄北部で撮影したミドリイシ属の多様なサンゴ(坪根雄大)

サンゴの分類は、かつては主に形態に基づいて行われてきました。つまり、似た形をしているものが同じ種とみなされていたのです。しかし、サンゴは生息環境によって形を変える「可塑性」という性質を持っており、同じ種でも異なる形や、異なる種が似た形になることがあるため、形態に基づく分類では種の正確な識別が難しいのです。

その後、遺伝子解析技術の進展により、形態では一種とされていた分類群の中に、遺伝的に異なる複数の種が含まれていた例が多数発見されました。こうした分類群は「隠蔽種」と呼ばれます。

私は分類学者ではありませんが、研究の中で隠蔽種に出会ったことがあります。沖縄本島北部の瀬底島周辺には、ヤッコミドリイシ(Acropora divaricata)が生息していますが、観察を続けるうちに、この種の中に異なる形態を持つ2タイプが存在することに気がつきました。

左がrobust右がslender

そこで、枝の太さや頂端ポリプの大きさを比較し、遺伝子解析を行ったところ、形態的にも遺伝的にも異なる別種であることが明らかになりました。現在、枝が細いものをdivaricata slender、太いものをdivaricata robustと仮称しています。

後者は未記載種である可能性がありますが、まだ正式な種として記載には至っていません。(※1)

このような隠蔽種は沖縄だけでなく、世界中で次々と発見されており、ミドリイシ属の真の種数は、現在知られている数の4倍に達する可能性すら指摘されています。

※1. Furukawa, M., Ohki, S., Kitanobo, S. et al. Differences in spawning time drive cryptic speciation in the coral Acropora divaricata. Mar Biol 167, 163 (2020). https://doi.org/10.1007/s00227-020-03781-z

ミドリイシ属に共通する最大の特徴「頂端ポリプ」

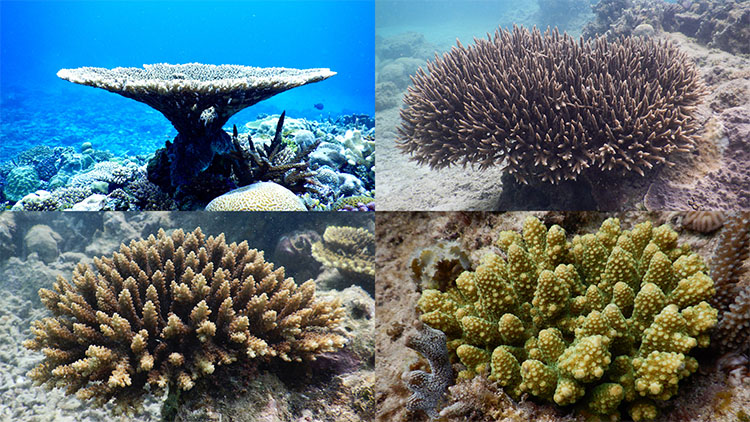

ミドリイシ属には多様な種が含まれており、その群体形も非常に多様です。

枝状やテーブル状のほか、ウスエダミドリイシやハナガサミドリイシに見られる花束状(コリンボース状)、オヤユビミドリイシやサンカクミドリイシのような指状(digitate)など、さまざまな形が存在します。

左上:テーブル状 右上:枝状 左下:コリンボース状 右下:指状

そのため、「ミドリイシ属はこんな形」と一言で表すことはできません。しかし、ミドリイシ属には全種に共通する明確な特徴があります。

それが「頂端ポリプ」です。頂端ポリプとは、枝の先端にある最も大きなポリプのことで、すべてのミドリイシ属がこれを有しています。属名「Acropora」はこの頂端ポリプに由来し、ラテン語の「akros(=頂点)」と「poros(=穴)」から成り立っています。

ミドリイシ属の頂端ポリプ

ミドリイシ属の性様式

サンゴの性は、私たちヒトとは大きく異なります。ヒトでは一個体が雄か雌のいずれかですが(生物学的に)、サンゴには一つの群体が雄でもあり雌でもある「雌雄同体」の種が存在します。

中でもミドリイシ属は、「同時的雌雄同体」と呼ばれる性様式で、同じタイミングで卵と精子を作り、海中に放出します。そのため、ミドリイシ属に「雄」「雌」といった区別はありません。

一方で、ハマサンゴ属のように雌雄異体のサンゴも存在します。例えば、枝状のユビエダハマサンゴは雄と雌が分かれています。ただし、ハマサンゴ属では種や生息場所によって性様式が変わることも報告されており、より複雑な性の多様性が見られます。

皆さんはミドリイシ属の産卵をご覧になったことがあるでしょうか?いわゆる「サンゴの産卵」と呼ばれる現象です。ミドリイシ属は卵と精子を「バンドル」と呼ばれる袋に包み、一緒に海中へ放出します。したがって、厳密には「産卵」ではなく「放卵放精(ほうらんほうせい)」です。ただし、「産卵」という言葉の方が簡潔で分かりやすいため、一般にはそう呼ばれています。

左の大きな袋がミドリイシ属のバンドル。そこから出ている白いものが精子で、右にある小さな丸が卵

ミドリイシ属の一斉産卵と雑種形成

最後にご紹介したいのが、ミドリイシ属の「一斉産卵」と「雑種形成」です。ミドリイシ属は、同じ場所に生息する複数の種が、ほぼ同じタイミングで一斉に産卵します。

沖縄では、最も早いのが八重山諸島(石垣島・宮古島)で、例年4月から産卵が確認されます。

その約1ヶ月後、沖縄本島沿岸で5〜6月にかけて産卵が見られ、さらに高緯度の高知県などでは7月にずれます。この違いは主に水温の影響と考えられています。

今年の沖縄では、産卵が例年よりも約1ヶ月遅れました。私の所属する瀬底研究施設周辺では、通常5月に産卵が始まるのですが、今年は5月の産卵はごく少数で、ほとんどのミドリイシ属が6月に産卵しました。この遅れの原因は明らかではありませんが、昨年の高水温とそれに伴う白化の影響が関係している可能性があります。

一斉産卵により、海中では多くの異なる種の卵と精子が混ざり合うため、ミドリイシ属では異種間交雑(異なる種同士の交配)が起こりやすい状況になります。かつて、雑種は進化上不利であると考えられていました。なぜなら、雑種は生殖能力が低く、確立された種の遺伝的安定性を乱す恐れがあるからです。しかし、近年の遺伝子・ゲノム解析により、多くの動物で異種間交雑や雑種形成が進化において重要な役割を果たしてきたことが明らかになっています。

ミドリイシ属もその代表例であり、自然界で中間的な形質をもつ群体が見つかっているほか、異種間での人工受精の成功例も多数報告されています。(※2)さらに、近年のゲノム解析では、過去に交雑が繰り返されてきた痕跡が確認されています。(※3)

私たちも瀬底島周辺に生息するオヤユビミドリイシA. gemmifera、サンカクミドリイシA. monticulosa、ツツユビミドリイシA. humilisの3種の間において、自然界で異種間交雑が実際に起きており、雑種が形成されていることを発見しました。さらに、その交雑が頻繁に起きていた時期を推定したところ、1998年の大規模白化イベントと一致したのです。これは、交雑によって遺伝的多様性が高まり、環境変化に対する適応力が強化された可能性を示唆しています。今後も、ミドリイシ属における交雑と雑種形成の意義について、さらに研究を進めていきたいと考えています。

※2. Hatta M., Fukami H., Wang W., Omori M., Shimoike K., Hayashibara T., Ina Y. and Sugiyama T. (1999) Reproductive and genetic evidence for a reticulate evolutionar y histor y of mass-spawning corals., Mol. Biol. Evol., Volume 16, Issue 11, 1607-1613.

※3. Mao Y., Economo E.P. and Satoh N. (2018) The Role of Introgression and Climate Change in the Rise to Dominance of Acropora Corals., Curr. Biol., Volume 28, Issue 21, 3373-3382.e5.

※4. Furukawa M., Imanuel T. A., Kitanobo S., Hanahara N., Ohki S., Morita M. (2025) Introgression and adaptive potential following heavy bleaching events in Acropora corals., Current Biology, Volume 35, Issue 13, 3064 – 3075.e5.

お知らせ

2026年1月から1年間、那覇市の桜坂劇場で「サンゴ講座」をはじめます!

これまで、主にYouTubeやInstagramなどのSNSで皆様と交流させていただきましたが、オフラインで直接お話ができるような場所も欲しいなぁとずっと思っていました。

来てくれた方に喜んでもらえるよう、頑張って準備したいと思います。

詳細は下部を要チェック!

●サンゴに関する質問や気になったことなど、可能な限りその場でお答えできるよう頑張ります

●私にもわからないことがあるので、その場合は、私の宿題として次回の授業でお答えできるように準備してきますね

第1回 2026年1月25日(日) 14:30〜16:00

第2回 2026年2月15日(日) 14:30〜16:00

第3回 2026年3月15日(日) 14:30〜16:00

全3回→8,800円

単発受講→3,000円

※桜坂市民大学の講座を受講する際には、桜坂劇場の「Sakurazaka FunC(ファンク)」への入会が必要です

※入会と受講のお申し込みは同時にできます

1. 劇場窓口:申請書に記入し受付窓口へ提出

2. 電話:電話で仮予約後、劇場窓口にて申請書に記入・提出

3. ネット:「桜坂劇場市民大学」のHPより必要事項を記入

【講座番号】: 82

【講座名】 :沖縄の宝「サンゴ」を学ぶ

1. 劇場窓口:現金、クレジット、Edy、電子マネー利用可能

2. 銀行振込:指定の口座へお振り込み

3. 郵便振替:

・一般:2000円

・シニア:1000円

・学生(13〜23歳):500円

・映画招待券1枚贈呈

・映画料金割引、桜坂劇場の映画がいつでも1,000円!

・家族や友人にプレゼントできる映画割引券を贈呈

・独自情報満載の会報誌「Sakurazaka FunC」の郵送

・ポイント贈呈(100円で1ポイント!100ポイントで映画1本無料)

連載記事