Vol.1 深海の常陸丸、初の潜水撮影 ― 写真家・清水淳が明かす姿

日露戦争で沈没した常陸丸。119年の眠りを破り、ついに水中写真として記録された。

玄界灘・水深80mでの潜水調査で、水中写真家・清水淳がシャッターを切った瞬間、深海の沈黙が歴史として立ち上がる。

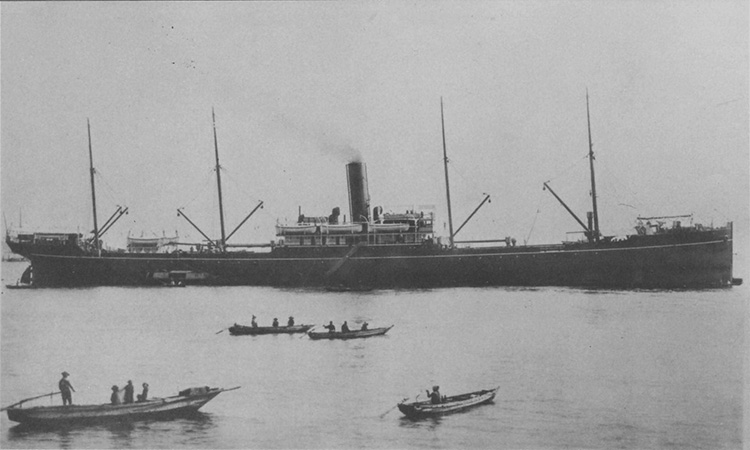

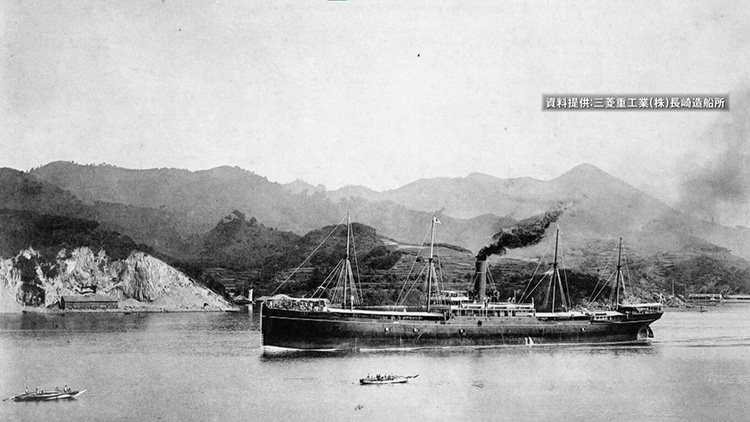

玄界灘に眠る常陸丸(初代)の航行中の姿(引用:wikipedia)

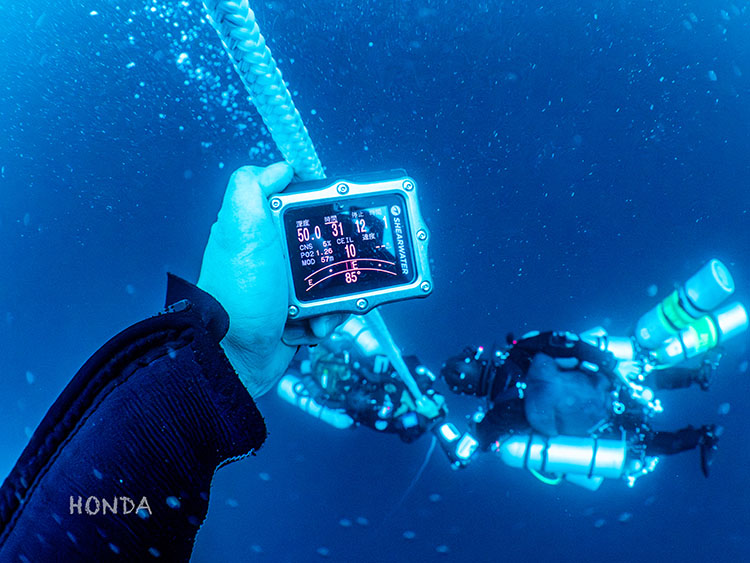

水深80m水底で船体を確認するSDI TDI JAPAN加藤氏

玄界灘の水深80mに眠る大型貨客船「常陸丸」の潜水調査プロジェクトが始動した。調査は2025年7月16〜17日/8月19〜20日の2回に分けて実施された。

強い潮流と水深80mという高難度環境での調査を主導するのは福岡のダイビングサービス「Diving Base JOINT」代表・寺澤淳二氏。探検&撮影チームはSDI TDI JAPAN代表・加藤氏、九州のテクニカルダイバー大濱氏、水中写真家の筆者・清水で構成され、第2回では水中探検家・伊左治氏も参加。

サポートには清水率いる撮影チームから木下氏、誉田氏が加わり、潜降・減圧の支援とモニタリング、緊急時対応で安全管理を補完した。ここに改めて謝意を表し、一部始終をレポートしていく。Vol.1では調査体制の紹介とサポートダイバーの誉田さんによるレポートを中心にお届けしていく。

目次

常陸丸とは?—日露戦争で沈没した日本初の大型貨客船

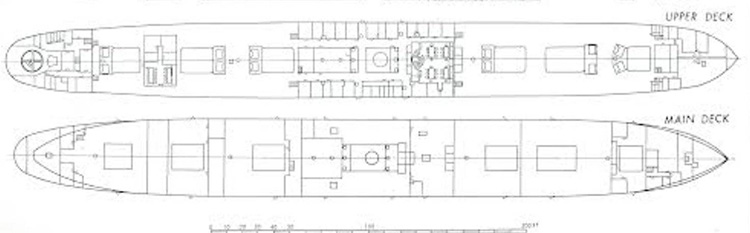

常陸丸は1898年、三菱長崎造船所で建造、日本郵船の貨客船。総トン数6,172トン、全長135m超。日本初の6,000トン級として欧州航路に就航し、近代造船史に足跡を刻んだ。

日露戦争と「常陸丸事件」

1904年の開戦で陸軍御用船に徴用。6月15日、玄界灘を西へ航行中、ウラジオストク巡洋艦隊(装甲巡洋艦「ロシア」「リューリク」「グロモボーイ」)に襲撃され、降伏を拒否した常陸丸は約100発の砲撃を受け沈没。1,091名が犠牲となった。現在、靖國神社境内に殉難記念碑が建立されている。

左は装甲巡洋艦グロモボーイ、右は旗艦のロシア

引用:wikipedia

2度目の潜水調査の前にご挨拶してきました。靖国神社境内 常陸丸殉難記念碑

発見までの119年—宗像沖・水深80mでの確認

2023年5月、BS-TBS調査チームが宗像市沖・水深約80mでソナー探査を実施し、全長約134mの反応を検出。

水中ドローンがマスト状構造や排気口様の筒形など特徴を確認し、資料照合の結果、常陸丸と特定。

テレビで海底の状態が初公開され、「海底遺跡」として再評価が進んだ。

•1898年 三菱長崎造船所で竣工、6,000トン級として欧州航路に就航

•1904年2月 日露戦争開戦、陸軍御用船に

•1904年6月15日 玄界灘で砲撃を受け沈没(常陸丸事件)/死者1,091名

•2023年5月 宗像沖・水深約80mで発見

•2025年7月17日 ダイバーが初の目視・カメラ撮影に成功

•2025年8月19日 水中スクーターと映像で船体全周の外観把握、食器類を新たに確認

119年の眠りから甦った常陸丸は、単なる沈没船ではなく、日本の近代化と戦争の記憶を現代に語りかける「生きた遺跡」 だといえるでしょう。

ダイバーによる本格調査(2025年)

発見から2年、ついにダイバーが直接調査を実行。

•7月17日:初潜水で目視・撮影に成功、船体中央の崩壊部や陶器の便器を確認

•8月19日:水中スクーターとビデオで全周撮影、内部の配管類を示す映像も取得

玄界灘・水深80mに眠る常陸丸を水中写真で捉える

調査体制(第一回 7/16–17)

•船長:寺澤

•サポート:木下、誉田

•探検&撮影:加藤・大濱・清水

調査体制(第二回 8/19–20)

•船長:寺澤

•サポート:木下、誉田

•探検&撮影:伊左治・清水

水深80mの沈船「常陸丸」へ サポートダイバーレポート by誉田さん

玄界灘の水深80mに眠る「常陸丸」。第一回目、第二回目と両方のプロジェクトに参加しました。第一回目は、行うことすべてが初めてのことばかりで、全体の流れも把握できず、慌しかった感が残りましたが、第二回目では全体の流れ、チームの役割も理解できて満足感があるプロジェクトになりました。

私たちマリーンプロダクトのテクニカルダイビングは、今回の玄界灘外洋ドリフトダイビングによく似ています。目指す水深が大きく異なりますが、全体の流れは同じです。その辺りが今回のプロジェクトに生かされたと思います。

この記事では、実際にサポート側から見た調査ダイブの流れをお伝えします。

前日準備 ― ガスと器材の最終チェック

ダイビング前日に、チームメンバーは福岡に集合。まずは現地のダイビングショップ「JOINT Corporation」でガスの充填とリグの装着。80mに潜る探検&撮影ダイバーは酸素・窒素にヘリウムを加えたトライミックスガスを使用します。ヘリウムの割合によってダイブタイムや減圧計画が変わるため、ガスのチューニングは最重要ポイントです。

一方、サポートチームはエアーの最大深度内での活動なのでヘリウムは不要ですが、滞在時間を逆算してナイトロックスや減圧シリンダーの準備を整えます。この日のうちにシリンダーと器材をすべて船に積み込みます。テクニカルダイビングは「準備不足=中止」につながるため、前日から余裕をもって段取りすることが鉄則です。終わる頃には21:00をまわっていました。

ボートにシリンダーを運ぶ木下氏

使用シリンダーの数と役割

1ダイブで使用したシリンダーは以下の通り:

清水:シリンダー6本

Trimix 15/55 10L 4本

EAN 50 10L 1本

O₂ 100% 10L 1本

伊左治:リブリーザー+シリンダー4本

Trimix 12/65 10L 2本 / デュレント兼ベイルアウト

EAN 50 10L 1本

O₂ 100% 10L 1本

木下・誉田:シリンダー3本

EAN 27 10L 2本

O₂ 100% 10L1本

シリンダーの本数が増えるほど、浮力や減圧姿勢(トリム)に影響するため、サポート側は不要な器材の回収や受け渡しも大切な役割となります。

シリンダーの準備をする木下氏

出港からエントリーまで

当日は忘れ物ゼロの状態で集合し、いつでも出港できるよう準備します。潮止まりの2時間前にポイントに着くように出港。ポイントまで約1時間半、到着すると、船長の指示でアンカーを投入します。使用するのは、120m以上のロープで滑りにくく、ブイも固定された特製アンカーロープです。

潮が落ち着くタイミングまで待ち、いざエントリー。探検&撮影ダイバーはカメラや水中スクーターを携行するため、サポートチームは船上・水中での受け渡しを担当します。

エントリーのタイミングを待つ清水、木下、伊左治

サポートダイバーの配置 ― 18mの待機

探検&撮影ダイバーが潜降した後、サポートチームもエントリー。船長がブイを船に寄せてくれるため、体力を浪費せず済みます。些細なことですが、エアを消費しないためにも重要なことです。

サポートチームは水深18m付近に約40分待機。透明度は10〜15mほど。ここがサポートの最重要ミッションです。もし予定より早く浮上してきた場合は、トラブル発生(ロスト、ガス不足、体調不良等)が想定されます。そのため、私たちは自分たちの使用するシリンダー以外にEAN 50・O₂ 100%の予備シリンダーを携行し、万一の緊急対応に備えました。

水深18m付近で探検&撮影ダイバーを見送る

テクニカルダイビング特有のリスク

水深80mはレクリエーションでは到達できない領域です。窒素酔いや酸素中毒のリスクが高まり、体にかかる負担は想像を超えます。通常のエア(酸素21%)ではMOD(最大酸素限界水深)は57m。これ以上深く潜るには酸素濃度を下げる必要があり、その解決策がヘリウムを混合したトライミックスです。また、ガスの消費量が水面に比べて80mでは9倍程度早くなります。水深10mで30分呼吸できるシリンダーは水深80mでは7分程度しか呼吸できません。

トライミックスガスをサイドマウントにセットする伊左治氏

装備品の回収と減圧サポート

80mの水底から浮上の途中、探検&撮影ダイバーから使い終わったシリンダーやスクーター、カメラを受け取ります。特に使用済みのシリンダーの空気が減ると浮力が変化し、減圧停止中のトリム(姿勢)に悪影響を及ぼすため、サポートチームが回収して負担を軽減します。サポートチームは探検&撮影ダイバー段階的な減圧停止に水深6mまで同行します。

その後探検&撮影ダイバーは最終減圧(6mで80分)に向けてガスが十分にあるか確認。彼らから「OK」が出れば先にエキジットし、船長に報告するという流れ。探検&撮影ダイバーはさらそこからに約80分間の減圧停止を行い、慎重に浮上していきます。

水深50m付近で探検&撮影ダイバーを出迎える

ダイブ終了後 ― チームとしての誇り

船上では器材の受け渡しや体調確認を行い、問題がなければアンカーを回収。港に戻った後は、翌日のために再びガス充填を行います。テクニカルダイビングは、「バディ」ではなく「チーム」を重視します。誰か一人でも異変があれば、即座にダイブを中止することがルールです。私はサポートの立場なので常陸丸そのものを見ることはできませんでした。しかし、チームの一員としてレクリエーションを超えた調査ダイブに参加できたことを、心から誇りに思っています。

次回は探検&撮影ダイバーで参加を心に誓うサポートチーム

Vol.1ではサポートダイバーの視点から調査の様子を誉田氏にレポートしていただいた。Vol.2では実際に水中撮影を行った清水氏がレポート。今回が初となる常陸丸のダイバーによる撮影。果たして一体どんな様子だったのか。

Vol.2はこちらから。

Vol.2 深海の常陸丸、初の潜水撮影 ― 写真家・清水淳が明かす姿

プロジェクトベース&メンバー

Diving Base JOINT(福岡)を拠点に、玄界灘を知り尽くすプロフェッショナルが結集。

大型ダイビング専用船と、器材・カメラに関する豊富な知識で安全運用を支える。

大型のダイビングボート

ショップ施設

プロジェクトメンバー

稲積水中鍾乳洞メインガイド/エクスプローラー

RAZOR・TDI・IANTDテクニカルインストラクター

PADI テクニカルインストラクタートレーナー

Cave Explorers INAZUMI ガイド

20年以上にわたり、国内外でのインストラクター育成や水中探検プロジェクトに携わる。

また、研究者・写真家・探検家の活動を水中から支援し、科学調査や文化記録の現場でも貢献している。ダイビング教育の質と安全意識の向上を使命とし、日本のダイビング業界の発展に尽力している。

TDI・PADI・IANTD・GUEテクニカルインストラクター

それ以来、沈船やケーブなどにも興味が広がり、日々トレーニングと資格取得に励んでいます。現在は、「チーム清水」の仲間たちとともに、目標に向かって楽しみながら挑戦を続けています。今後は TDI Full Cave の取得、そしてリブリーザーに向けて必要となるすべての資格取得を目指しています。

TDI Decompression Procedures ・TDI Advanced Wreck ・TDI Intro To Cave

そんな中、水中写真をもっと極めたいという思いが強くなり、清水さんが主宰する「マリンプロダクト」に通うようになります。そこで出会ったのが、深く・長く・安全に水中撮影を可能にするテクニカルダイビング。マリーンプロダクトが掲げる「Photo & Tech」を、「未だ見ぬ世界の撮影」と私の中では定義し、沈没船の中や洞窟内、50m以深にしか生息しない生物を撮影しています。地球の7割を占める海、その未知なる世界を探求する旅を、これからも続けていきます。

PADI TEC65 ・TDI Advanced Wreck ・TDI Cavern Diver

テクニカルダイビングの特異性を活かした水中撮影を専門とし、メキシコ・セノーテでの撮影をはじめ国内外のケーブ撮影や深々度下の沈没船撮影など特異な環境での撮影を得意とする。沖縄・那覇にて水中写真教室「マリーンプロダクト」を主宰。水中撮影機材の研究開発に携わり、水中撮影モードや水中ホワイトバランスの開発アドバイザーも務める。1998年にデビューしたOLYMPUS C900Zoomから最新TGシリーズまで、全てのOLYMPUS水中モデルのチューニングとテスト撮影を担当。

主な執筆活動では、水中撮影機材の解説や撮影の仕方、楽しみ方の記事を「ダイバーと海の総合サイト/オーシャナ」で鋭意連載中。OMSYSTEM社/カメラ・インプレッション「清水淳×OM-1」「OM SYSTEM Tough TG-7 × 写真家 清水 淳」などがある。⽔中撮影を楽しめるテクニカルダイビング教室を運営中。公益社団法人日本写真家協会会員。TDI・PADI テクニカルインストラクター。