サンゴといえばどんな形?一言では表せないサンゴの形の多様性

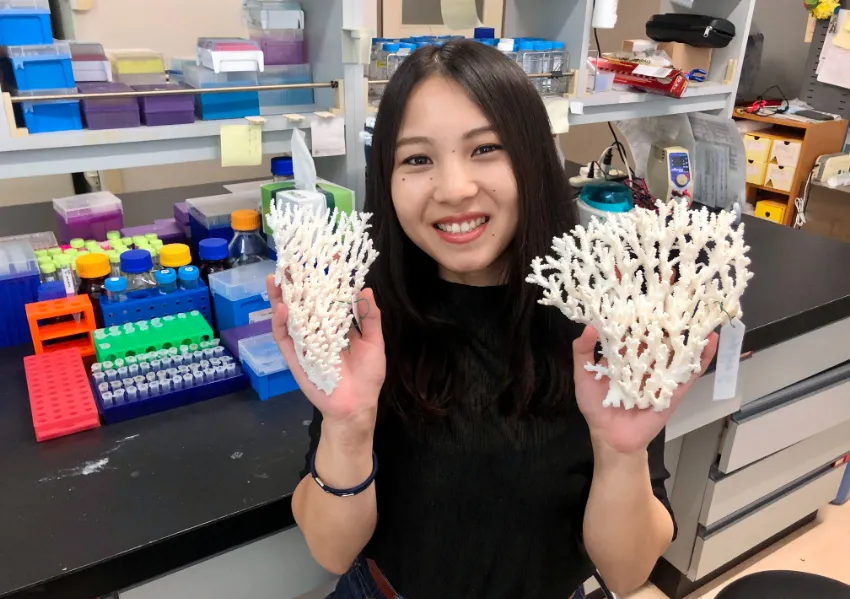

はじめまして!

今回からサンゴについての連載を開始することになりました古川真央と申します。沖縄を拠点にサンゴの研究を行なっています。

小学生の頃、鹿児島県種子島で初めてサンゴに出会ってから、その魅力にどハマりし、気がつけばサンゴ研究者になっていました。サンゴと言えば、地球上で最も高い生物多様性を誇るサンゴ礁を構成する重要な基盤生物です。しかし、サンゴは動かなければ鳴き声もあげず、岩や植物のようにも見えてしまうため、悲しいことに世間ではあまりよく理解されていません。そこで、私はサンゴの人気向上を図り、YouTubeやInstagramでサンゴの情報発信活動を行なっています!もし興味があれば、そちらも是非覗きに来て下さいね。

YouTube Maoのサンゴラボ

Instagram coral_reefs.35

サンゴの形は環境次第!代表的な5つ+αの形をご紹介

さて突然ですが、みなさんは「サンゴ」といえばどのようなシルエットを想像するでしょうか?今、きっと皆さんの頭には、葉っぱの生えていない木のような形が浮かびませんでしたか?

イラスト等でよくあるサンゴの形。慶良間諸島で撮影(坪根雄大)

それも正解の一つなのですが、実は、サンゴはもっと多様で複雑な形をしています。実際、何形と一概に当てはめるものが難しいサンゴもいるのです。なぜかというと、サンゴは生息している環境に合わせて形を変える性質を持っているから。この性質を専門的には可塑性と言います。例えば、同じ種類のサンゴでも、波あたりが強いリーフエッジにいる群体は波で折れないように岩盤にへばりつくように成長する一方、波あたりが弱い場所にいる群体は上に伸びるように成長することがあります。というわけで、様々な形に成長するサンゴの中でも、代表的なサンゴの形を5つ紹介していきます!

枝状

枝状に成長するスギノキミドリイシ

まずは、みんな大好き枝状サンゴから。枝状サンゴの代表といえば、ミドリイシ属。紫や青などカラフルな色をしているスギノキミドリイシやトゲスギミドリイシがお馴染みですよね。

ミドリイシ属の他、ハマサンゴ属やコモンサンゴ属も枝状に成長する種類がいます。瀬底島にある大きな群集が有名なユビエダハマサンゴと、リーフエッジの手間によく群れているエダコモンサンゴ、そしてトゲサンゴ属です。

エダコモンサンゴ

枝状のサンゴはどれも似ていて見分けがつかないという方、安心してください。よく枝を観察すればそれぞれ明確に異なる特徴を観察することができます。ミドリイシ属は枝の先端に大きなポリプを持っていることが特徴で、これは頂端ポリプと呼ばれています。

ユビエダハマサンゴは枝が先細りになっておらず、短い触手をよく伸ばしています。そして、エダコモンサンゴは枝が先細りになっていて表面がゴツゴツしているのが特徴。トゲサンゴ属はポリプが縦一列に綺麗に整列していることがポイントです。

テーブル状

テーブル状サンゴ

次は、テーブル状サンゴ。これもミドリイシ属で見られる形です。クシハダミドリイシやハナバチミドリイシが代表ですね。

クシハダミドリイシは沖縄から千葉県まで、広範囲に生息するお馴染みの種類です。ハナバチミドリイシは和歌山県串本町と熊本県天草市よりも南の海に生息しており(参照:日本の有藻性イシサンゴ類 種子島編)、クシハダミドリイシ同様、沖縄ではかなり馴染みのあるミドリイシ属です。

テーブル状のサンゴは可塑性が顕著に観察され、波あたりが弱い場所では綺麗なテーブル状を作りますが、リーフエッジなど波あたりが強い場所では岩盤にへばりついていることが多いです。テーブル状のサンゴはとにかくビジュアルが良いので、水中写真を楽しまれる方には被写体としておすすめします。

リーフエッジのテーブル状サンゴ。沖縄北部の今帰仁で撮影(坪根雄大)

テーブル状サンゴの下には、よくお魚が隠れていたりします。以前、夏の産卵実験に使用するサンゴを採集していた時のこと、テーブル状サンゴの下にネムリブカが2尾隠れていたことがありました。

塊状

塊状サンゴ

次は、塊状のサンゴ。もしかすると、これまで塊状のサンゴをただの岩だと勘違いしていた人がいるかもしれません。塊状に成長する代表的なサンゴと言えば、ハマサンゴ属、キクメイシ属、ノウサンゴ属です。

既にお気づきの方がいるかもしれませんが、先ほど枝状のサンゴを紹介した時にも、ハマサンゴ属が出てきていましたね。枝状のユビエダハマサンゴやヒダヒダから棍棒が生えたような奇妙な形をしているパラオハマサンゴなどの一部の例外を覗き、ほとんどのハマサンゴ属は塊状です。ハマサンゴ属もいろいろな種類がいて面白いので、いつか機会があれば別の記事で取り上げたいと思います。

そして、塊状といえばキクメイシ科の仲間たち。塊状のサンゴの特徴として、他の形をしたサンゴに比べて高水温や強い光などの環境ストレスに強いと言われています。確かに、キクメイシ科の仲間は干潮時に完全に干上がって太陽の光モロ受けみたいなところに平然といたりしますよね。そのようなところを見かけると、やはり塊状のサンゴは力強さが一味違うなといつも思います。

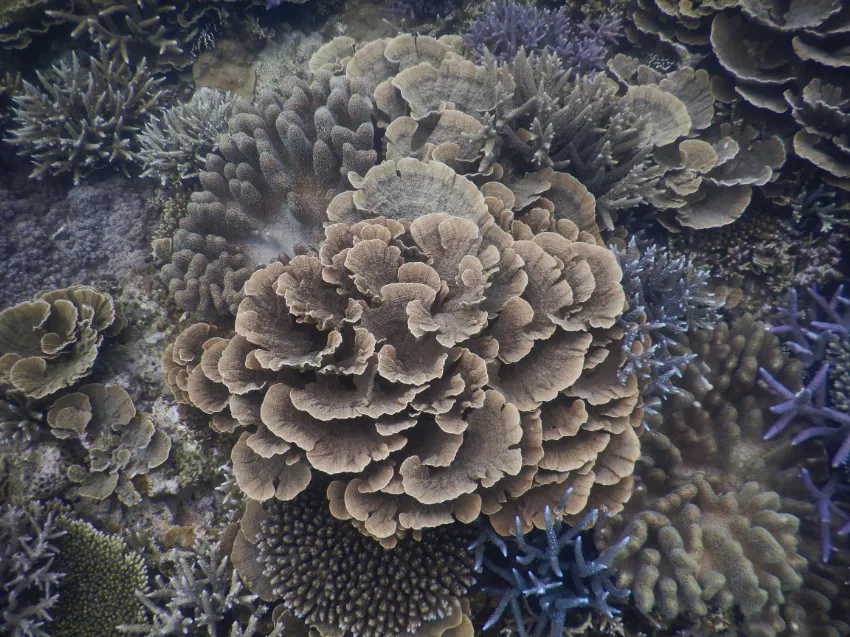

葉状

葉状サンゴ

次は、葉状サンゴ。薄い骨格が何枚も重なるように成長し、大きな葉っぱのように見えますよね。葉状サンゴがあると、それだけで海の中がとても華やかな印象になります。葉状サンゴは一見壊れやすそうに見えるのですが、骨格の密度が高いため意外と丈夫です。葉状に成長する代表的なサンゴといえば、コモンサンゴ属。ウスコモンサンゴやチヂミウスコモンサンゴがお馴染み。

その他、リュウキュウキッカサンゴ属、リュウモンサンゴ属、スリバチサンゴ属なども葉状に成長する場合があります。

水深35m付近のリュウモンサンゴ。恩納村で撮影(坪根雄大)

これまで紹介してきたサンゴたちの中でも、葉状のサンゴたちが最も間違われているケースが多い印象です。確かに、群体の形で見ると見分けるのが難しいですが、それぞれの種類の特徴を押さえれば属レベルでの同定は誰にでも出来るので、それもまた機会があれば紹介したいと思います。

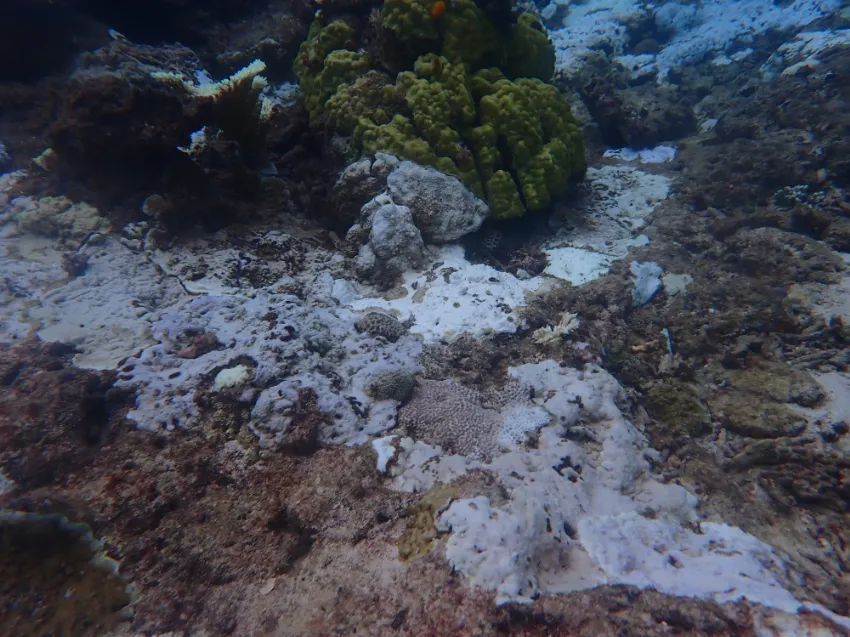

被覆状

白化した被覆状サンゴ

そして、ここからが皆さんに一番紹介したい形のサンゴ、被覆状サンゴです。形も色も地味なので、これまでサンゴではなくただの地面だと思ってきた方も多いはず。

被覆状はコモンサンゴ属に多く見られますが、葉状で紹介したサンゴたちも被覆状に成長する場合があります。岩盤を這うように成長し色も茶褐色やグレーなど非常に地味なため、普段はほとんど目につかないのですが、実はサンゴ礁の岩盤をかなりの量の被覆状サンゴが埋めているのです。2024年の夏にサンゴの大規模な白化が起きた際、海底を埋める被覆状サンゴが白く目立っていました。

おまけ

ここまで代表的なサンゴの形を5つ紹介してきました!さらにもうひとつ、何形という名前が特についてないのですが、例外も紹介したいと思います。

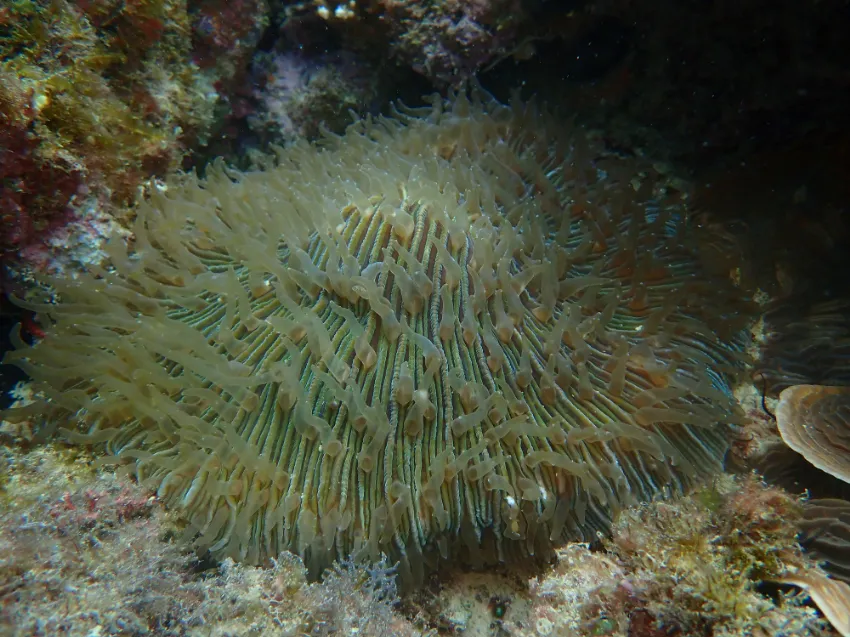

サンゴはポリプと呼ばれる個体が分裂しながら増えて成長し、群体として生息しているものがほとんどです。ですが、クサビライシ科のサンゴは群体を作らず、一つの大きなポリプとして生息しています。楕円や富士山のような形をしています。

クサビライシ

私一押しのクサビライシ科の仲間は、パラオクサビライシです。パラオなんて名前が付いていますが日本にも生息しており、これまでには石垣島、竹富島、波照間島、大神島と八重干瀬(宮古島)で発見されています。パラオクサビライシは、触手を長く伸ばしており、他のクサビライシ科とは一線を画す派手なルックスが特徴的です。

触手を伸ばしたクサビライシ

サンゴはただ美しいだけでなく、海の生態系を支える大切な存在です。今回紹介したように、その形や特徴を知ることで、シュノーケリングやダイビングがもっと楽しく、深く感じられるはず。これからの連載では、さらに多彩なサンゴの魅力をお届けしていきます。ぜひInstagramやYouTubeでも最新の情報をチェックしてください。海に入るときは、塊状や被覆状のサンゴも踏んだり蹴ったりしないよう十分に注意し、やさしく観察する気持ちを忘れずに。