Vol.2 深海の常陸丸、初の潜水撮影 ― 写真家・清水淳が明かす姿

玄界灘の水深80mに眠る大型貨客船「常陸丸」の潜水調査プロジェクトレポートVol2。撮影チームの中心となる水中写真家・清水淳による記録をお届け。

目次

海底120年の沈黙を写す 「水中写真家・清水淳による潜水調査の記録」

第一回目の初日

出航後約90分、風波は穏やか。固定後すみやかにドライへ。想定水底温18℃以下に備えた装備でエントリー。強い潮に阻まれ再投入、アンカーラインを綱引きのように手繰り80mへ。75mで一旦停止しカメラ展開——握力が抜け、カメラが水底へ。追い、取り戻す。

目の前に常陸丸。20カット撮影後、長い浮上へ。水深40mでサポートと合流し使用済みTrimix×2本を受け渡し。6mで最長60分の減圧。翌17日は潮位を読み、計画通りの撮影。洋式便器を確認。鋼板は崩落し、避難に使われたと思しきロープも垂れていた。

船上で装着を始める清水

とりあえず4本のボトム用のシリンダーを持ってエントリー

水面で残りの減圧用のシリンダーとカメラを手渡して頂く

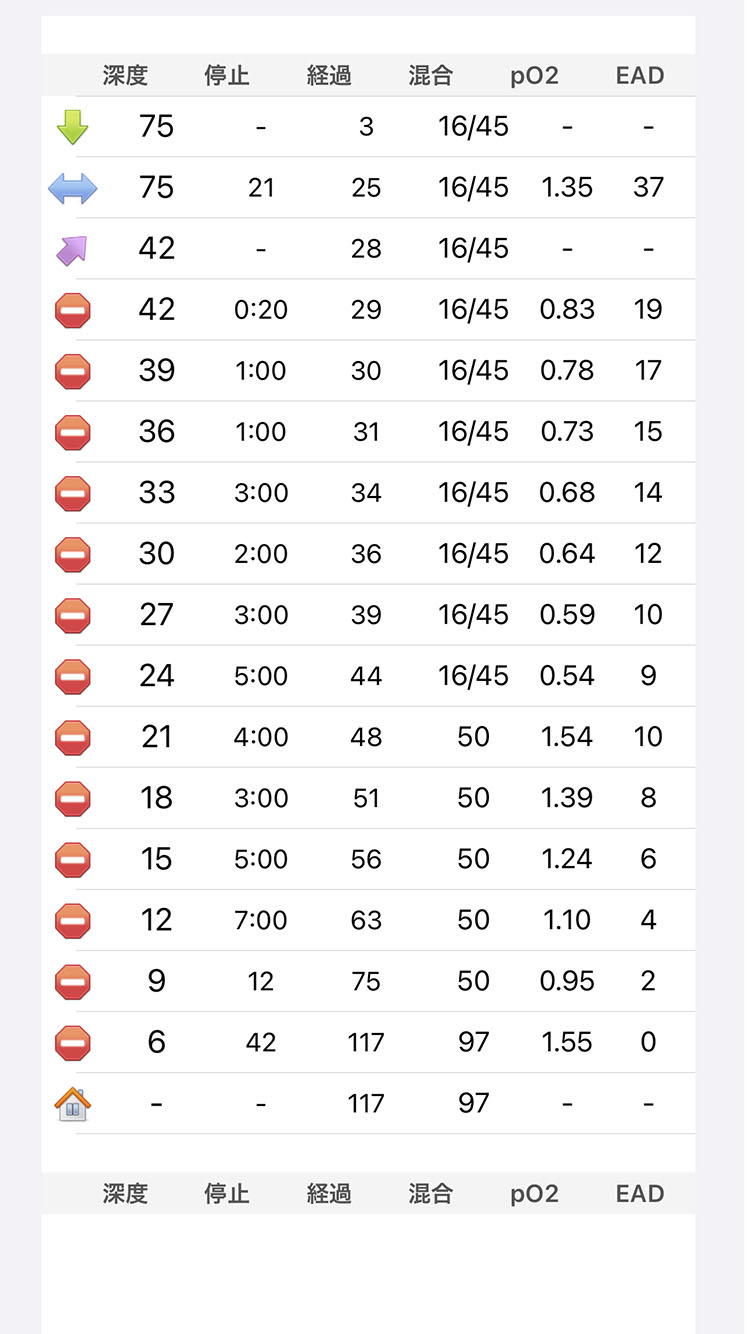

ダイブプロフィール

着底後21分滞在を計画。OC(清水)/CCR(大濱)/CCR(加藤)。清水の消費量に合わせた計画で運用。

2025年7月16日 撮影

120年の時を経て対面した常陸丸と私

爆流の中をたどり着いた水深80mの水底。 ここには強い水流もなく静かな場所だった。常陸丸のファーストショットがこの写真。

解析が始まると判明したこのエリアは船尾と操舵室の中間

写真左側に微かに船尾の一段高い構造物が見える

2025年7月17日 撮影

水深80mで船体を確認する加藤氏

玄界灘の強い潮流を突破し、初めて常陸丸の全貌に迫る瞬間

水深80mで船体を確認する大濱氏それを見守る加藤氏

壁面から垂れ下がるロープや構造を調べる

船首左舷側の壁のような構造物

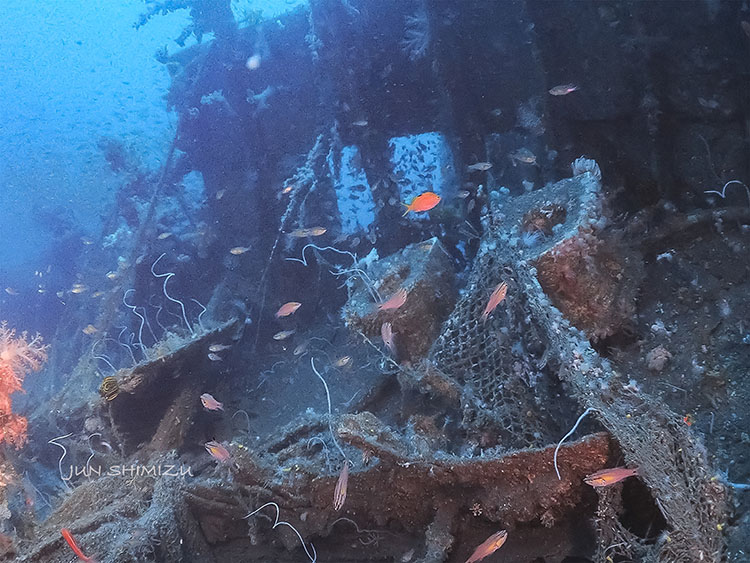

ボートから下ろした錨のラインを辿って降りると魚網を棲家にしている綺麗な魚の群れに出会う。

船首左舷側の壁のような構造物

沈没の瞬間に脱出を図ったのではないか?船体上部からロープが下がっている

船首左舷の壁状構造

厚い鋼板の裂け目。砲撃の痕跡とみられる損傷が残る

船首左舷側の壁のような構造物

120年の時間が経っても白く輝く陶器製の便器。当時から洋式便器があったんですね

第二回目の潜水調査

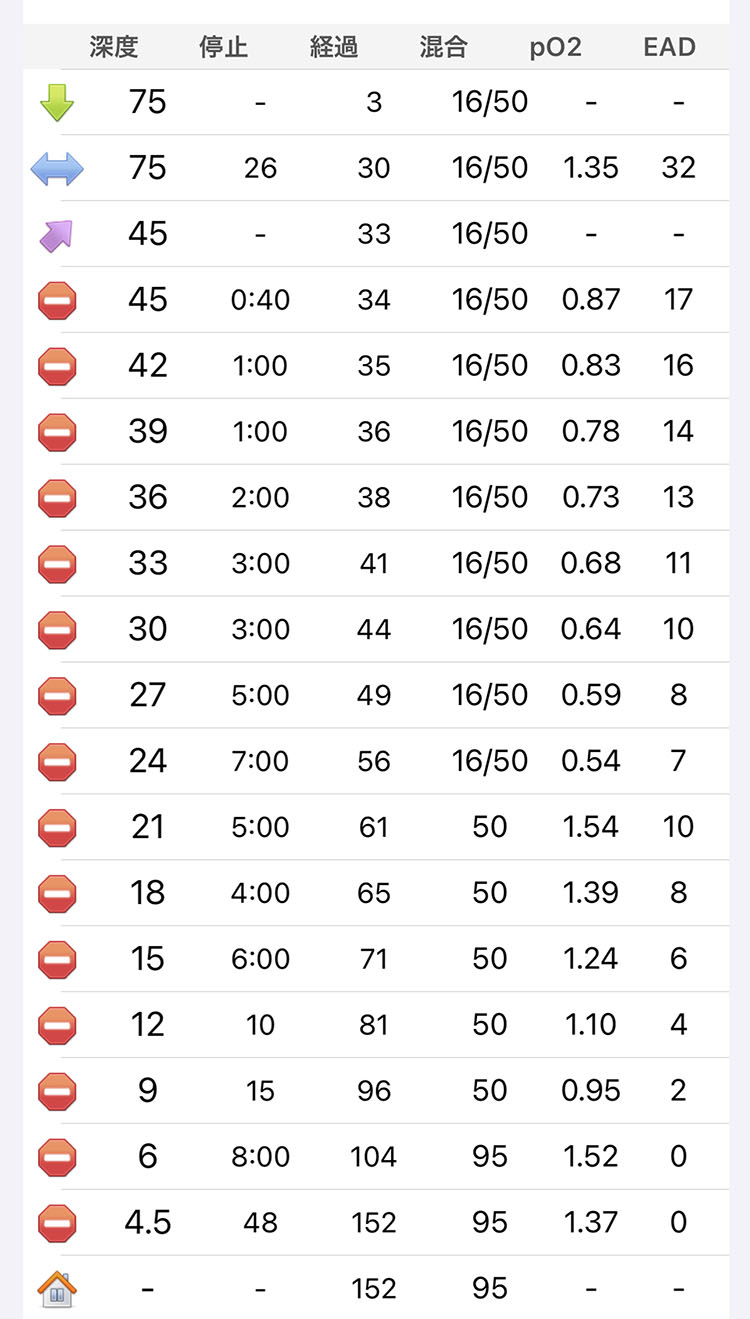

ダイブプロフィール

潜降開始から約3分で着底、着底後26分滞在→段階的減圧。水面到達は約2時間後。

2025年8月19日 撮影

水中写真家・清水淳の記録(第二回)

伊左治氏と2名。強流下で潜降、船体中央〜操舵室付近にアンカー。魚網と太い釣糸がトラップ化しており、酸素シリンダーに絡みカット対応。中央から南西側は側板が大きく崩れ、反対側は側板が残るものの上部構造は失われている。内部には配管(ポンプ/ボイラー系)を示す所見。

2日目は大型水中スクーターで全周撮影。ハイウォールで7月に見つけた便器位置を再確認。ライン沿いに直径約25cmの青白い陶磁器や盃を多数視認。搬出は行わず位置記録のみ。浮上は計画どおり。6mでの最終減圧に入る時点でOKサインをサポートへ送る。

8月19日に初めて目にした光景

操舵室右舷側付近。階層があるのが見える。常陸丸中央付近の構造に間違いない。

デッキ上に「ボラード」も見える

操舵室右舷側

常陸丸の船体側面の骨格とデッキの構造が見える120年前とは思えない程しっかり残っている

操舵室右舷側

壊れたデッキの下を調査する伊左治氏

操舵室付近から左舷側を見る。

この辺りは船の骨格が残っている

2025年8月19日 撮影

操舵室付近

水深80で調査を行う伊左治氏

操舵室付近の食器 —

青白い陶磁器が散在し、当時の生活の痕跡を物語る

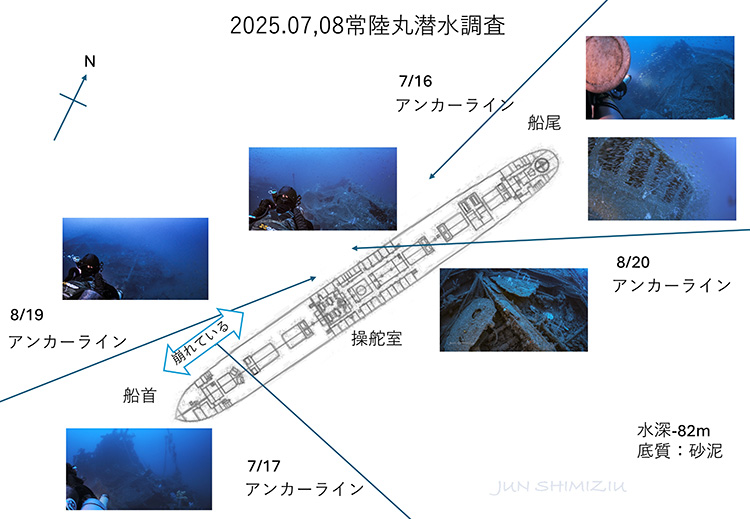

常陸丸デッキマップ—現状の把握点(最新)

7・8月の計4ダイブで得た静止画・動画を照合し、方位と主要デッキの状態を整理。8/20の全周映像解析を反映し、以下を暫定把握。

操舵室付近

8/19に内部撮影。魚網が絨毯のように堆積

右舷船首

大きく倒れたマスト。砲撃痕とみられる崩落で砂地へなだらかな傾斜

左舷船首

陶器製便器を確認(7月)。ソフトコーラルも群生

左舷船尾

一段高い構造と窓枠が鮮明。今後の重点調査候補

右舷船尾

出入口が残存。魚網・釣糸が多く危険のため迂回撮影

操舵室付近

操舵室付近で見つかった食器類

青白い陶磁器や盃が海底に散乱し、静かに時を止めている。

今後のスケジュールと公開方針

2度の潜水結果を整理し、遺族会・靖國神社(慰霊碑)・日本郵船へ順次共有する。毎年6月15日の慰霊祭では、現状報告の機会を頂ければ幸いだ。搬出の是非を含む保存・公開方針は、専門家の助言を受けつつ安全と倫理を最優先に検討する。

まとめ(水中写真家の視点)

暗い海底に眠る常陸丸は、光を受けてほんの一瞬、姿を現す。シャッターを切るその瞬間、120年前の時が静かに流れ込み、私たちの目の前に蘇る。海はすべてを包み込み、沈黙のまま記憶を守り続けている。

私はただ、その記憶を映しとり、未来へとそっと手渡すだけだ。

清水 淳

Vol.1はこちらから

Vol.1 深海の常陸丸、初の潜水撮影 ― 写真家・清水淳が明かす姿

プロジェクトベース&メンバー

Diving Base JOINT(福岡)を拠点に、玄界灘を知り尽くすプロフェッショナルが結集。

大型ダイビング専用船と、器材・カメラに関する豊富な知識で安全運用を支える。

大型のダイビングボート

ショップ施設

プロジェクトメンバー

稲積水中鍾乳洞メインガイド/エクスプローラー

RAZOR・TDI・IANTDテクニカルインストラクター

PADI テクニカルインストラクタートレーナー

Cave Explorers INAZUMI ガイド

20年以上にわたり、国内外でのインストラクター育成や水中探検プロジェクトに携わる。

また、研究者・写真家・探検家の活動を水中から支援し、科学調査や文化記録の現場でも貢献している。ダイビング教育の質と安全意識の向上を使命とし、日本のダイビング業界の発展に尽力している。

TDI・PADI・IANTD・GUEテクニカルインストラクター

それ以来、沈船やケーブなどにも興味が広がり、日々トレーニングと資格取得に励んでいます。現在は、「チーム清水」の仲間たちとともに、目標に向かって楽しみながら挑戦を続けています。今後は TDI Full Cave の取得、そしてリブリーザーに向けて必要となるすべての資格取得を目指しています。

TDI Decompression Procedures ・TDI Advanced Wreck ・TDI Intro To Cave

そんな中、水中写真をもっと極めたいという思いが強くなり、清水さんが主宰する「マリンプロダクト」に通うようになります。そこで出会ったのが、深く・長く・安全に水中撮影を可能にするテクニカルダイビング。マリーンプロダクトが掲げる「Photo & Tech」を、「未だ見ぬ世界の撮影」と私の中では定義し、沈没船の中や洞窟内、50m以深にしか生息しない生物を撮影しています。地球の7割を占める海、その未知なる世界を探求する旅を、これからも続けていきます。

PADI TEC65 ・TDI Advanced Wreck ・TDI Cavern Diver

テクニカルダイビングの特異性を活かした水中撮影を専門とし、メキシコ・セノーテでの撮影をはじめ国内外のケーブ撮影や深々度下の沈没船撮影など特異な環境での撮影を得意とする。沖縄・那覇にて水中写真教室「マリーンプロダクト」を主宰。水中撮影機材の研究開発に携わり、水中撮影モードや水中ホワイトバランスの開発アドバイザーも務める。1998年にデビューしたOLYMPUS C900Zoomから最新TGシリーズまで、全てのOLYMPUS水中モデルのチューニングとテスト撮影を担当。

主な執筆活動では、水中撮影機材の解説や撮影の仕方、楽しみ方の記事を「ダイバーと海の総合サイト/オーシャナ」で鋭意連載中。OMSYSTEM社/カメラ・インプレッション「清水淳×OM-1」「OM SYSTEM Tough TG-7 × 写真家 清水 淳」などがある。⽔中撮影を楽しめるテクニカルダイビング教室を運営中。公益社団法人日本写真家協会会員。TDI・PADI テクニカルインストラクター。