【ウミウシ特集 Vol.2】ウミウシの不思議15~謎多き生態、食性、色かたち、ソックリさんまで~

(写真/堀口和重 4点とも)

「海の宝石」と称されるウミウシには、国内外の様々なダイビングエリアで出会うことができます。Vol.1ではダイバーが会えるウミウシ50種を紹介しましたが、今回の特集では不思議な生態やなぜ派手な色をしているのか、さらにソックリさんまで、ウミウシにまつわれあれこれを紹介します。

ウミウシの不思議な生態

その種数、4000とも5000を超えるとも言われるウミウシの仲間たち。その中には不思議で興味深い習性、行動を見せる種類がたくさんいます。その一部を紹介してみましょう。

①泳ぐんです

「海底を這いずる生き物」という印象が強いウミウシの仲間。確かに砂地や岩場、サンゴ礁、あるいはカイメンや刺胞動物のヤギ類など底生動物の上など、種類によって様々な環境で見られますが、いずれも「地に足がついて」います。でも、中には遊泳するウミウシがいるのです。

前回紹介したミカドウミウシは、スキューバダイバーに最もよく知られたスイマーですが、アメフラシの仲間やメリベウミウシの仲間など泳ぐウミウシは多種います。

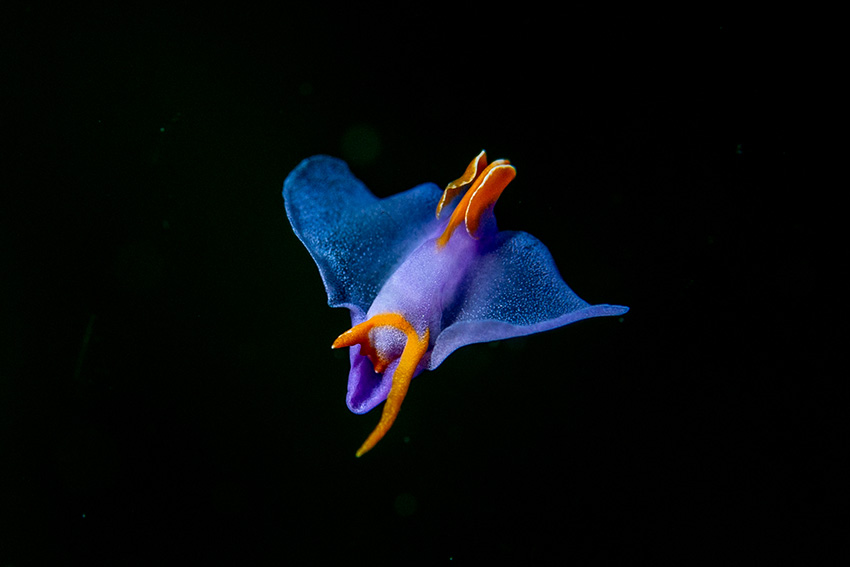

ウミコチョウの仲間は、翼のような側足を広げてパタパタと泳ぐ。長くは泳げないが、忍び寄る敵から瞬発的に逃れるときや短距離の移動には十分だ。写真はムラサキウミコチョウ(写真/堀口和重)

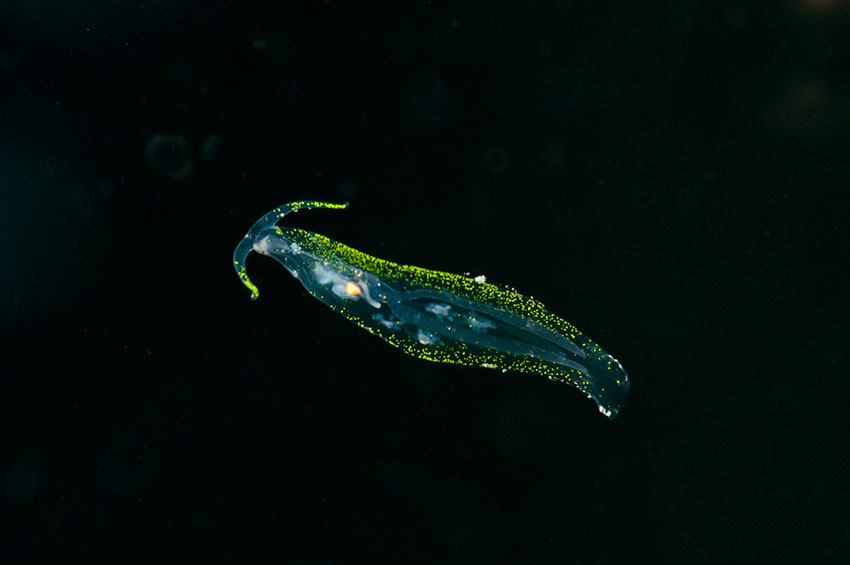

ササノハウミウシ(写真)やコノハウミウシは浮遊性で、一生プランクトン生活を送る。ライトトラップを利用したダイビングでしばしば撮影される。クラゲを食し、大きさは1~2cm(写真/堀口和重)

「流氷の天使」と称されるクリオネ(ハダカカメガイの仲間)は裸殻翼足類に属し、北太平洋や北大西洋など寒冷の海で浮遊生活をしている。姿は愛らしいが獰猛なハンターで、ミジンウキマイマイという浮遊性の巻貝を襲って食べる。大きさ1~2cm

ユビウミウシの仲間は遊泳者が多い。特にヒオドシユビウミウシは体をくねらせて活発に泳ぐため、しばしば小魚と見間違えられることもあるほどだ。学名の種小名はanguilla(ウナギという意味)で、泳ぎ方が似ていることから名付けられたという

②エビが同居?

ウミウシの体の上に、しばしばエビが乗っていることがあります。その名もウミウシカクレエビ。艶やかな色と模様は美しく、その顔が特撮ヒーローを彷彿させることから、“ウルトラマンエビ”と呼ぶ人もいます。インド-太平洋の熱帯・亜熱帯に分布しますが、伊豆などでも晩夏から冬にかけて姿を見せます。

ニシキウミウシの上にウミウシカクレエビがいるが、3匹も乗っているのは珍しい。伊豆大島にて撮影(写真/堀口和重)

シンデレラウミウシとのツーショット

エビがウミウシの体表にいる理由は保身でしょう。ウミウシは食感が悪かったり不味かったりで、「積極的に襲われることは少ない」とされていますから、その上にいれば安全というわけです。

一方、ウミウシにとってはエビがいることで特にメリットはないようで、この関係は片利共生とされています(双方に利益があれば相利共生、片方に害があれば寄生)。

また、ウミウシカクレエビはバイカナマコやジャノメナマコなど大型ナマコ類とも共生しています。

③ソーラーパネルあります

植物や藻類は光合成によって、「水と二酸化炭素」から「有機物と酸素」を生み出すことができます。動物にはできない芸当ですが、渦鞭毛藻類を体内に共生させることで、栄養を確保する海洋生物は少なくありません。渦鞭毛藻にとっても安全な隠れ家が得られるなどのメリットがあり、両者は共生関係にあります。

共生藻を体内にもつ海洋動物で最も有名なのはサンゴですが、イソギンチャクやヒドロ虫類、ソフトコーラル類など他にもたくさんいます。ウミウシの中には、それらを餌とすることで自らの体内に共生藻を取り込むものがいます。

また、海藻を餌とする嚢舌類の中には、海藻の細胞内にある葉緑体(光合成を行う器官)を取り込み、利用する種類がいます。ただ葉緑体を保持できる期間は様々で、1週間以上キープするものの多くはゴクラクミドリガイの仲間です。なお、葉緑体は細胞小器官であって生物ではないため、この現象は共生ではなく「盗葉緑体」と呼ばれます。

オオコノハミノウミウシは、餌とするソフトコーラルから共生藻を自分の体に取り込み、光合成で得られた有機物や酸素を利用する。西部太平洋の熱帯域に生息し、大きな個体は10cm前後となる

ゴクラクミドリガイの仲間、チドリミドリガイ。餌とする藻類から葉緑体を取り込み(盗葉緑体)、数カ月以上もキープできる。インド-西太平洋の熱帯域に生息し、大きな個体は5cmほどになる

④自切します

自分の体の一部を切り離す行動や習性を「自切」といいます。ミノウミウシの仲間には、触れられただけで背側突起(背中のミノ状のもの)を落とすものがおり、自切後もしばらく動き続けます。トカゲの尻尾切り同様、外敵に対して防御効果があるのでしょう。

また、防御効果とは考えにくい大胆な自切もあります。2021年、奈良女子大学の研究グループが、2種の嚢舌類(コノハミドリガイとクロミドリガイ)は自切したうえで、心臓をもたない頭部側から完全再生できることを報告しました。コノハミドリガイの場合、首元の溝(おそらく自切面)に軽い刺激を与えることで1日以内に自切が生じ、1週間程度で再生が始まるとのこと。ただ、自切が瞬間的ではないため、外敵の目を欺く効果は期待できないでしょう。クロミドリガイでは、体内に寄生生物がいる場合に自切が生じたそうです。

チギレフシエラガイは大きな刺激を受けると、背中の模様に沿ってパートごとに自切する。切り離された断片は水中で動き続け、デコイとしての役割を果たす

コノハミドリガイは首元から自切し、数週間で頭部側が完全再生できることがわかった。その理由はまだ不明だが、これは再生医療に繋がるかもしれない画期的な発見だろう

⑤餌から武器をゲット

クラゲやイソギンチャク、ヒドロ虫類などの刺胞動物の仲間は、その名の通りすべて刺胞をもっています。刺胞はカプセルのような形状の細胞内器官で内部に針と毒液が入っており、刺激を受けると発射します。身を守るための重要な武器なのです。

ところがミノウミウシの仲間の多くは刺胞動物を好んで食べており、驚くべきことに未発射の刺胞を体内に取り込みます。それを背側突起先端にある刺胞嚢に貯め込み、今後は自分の武器としてチャッカリと再利用。これを「盗刺胞」といいます。

八放サンゴ類の上に生息するタオヤメミノウミウシ。西部太平洋の熱帯域に分布。1~2cm

「海の危険生物」として知られるカツオノエボシに群がって食べているアオミノウミウシたち

ウミウシの不思議な食性

多くのグループがあり多種多様なウミウシの仲間ですが、ベジタリアンは少数派。その代表がアメフラシ類で、主にアオサやアオノリなどの緑藻、テングサやユカリなどの紅藻類を食べています。嚢舌類の多くも藻類食で、ブドウガイなど一部の頭楯類も海藻を食べます。しかし、それ以外のウミウシは動物を食べる肉食派。その一部を紹介しましょう。

⑥狩りをするウミウシ

積極的に獲物を襲うウミウシとして、最も有名なのは「泳ぐんです」で紹介したクリオネでしょう。頭部がパッカリと開き、腕のような触手でミジンウキマイマイを捕食するシーンは衝撃的。ただ、流氷ダイビングでもまず見られないほどレアな瞬間なので、ここでは比較的チャンスがある、伊豆やサンゴ礁に生息するハンターを紹介します。

キヌハダウミウシの仲間は他のウミウシを襲う。体液を吸うもの、丸呑みするものなど種類によって食べ方は異なる。写真はアオウミウシを捕食するキイボキヌハダウミウシ。インド-西太平洋に分布し、大きさ3~5cm(写真/堀口和重)

袋状の口を大きく広げ、獲物を捕獲しようとしているメリベウミウシの仲間。投網のような部分をよく見ると小さなエビが数匹いることがわかる

魚の背に付く黒いものはスミゾメキヌハダウミウシ。テッポウエビと共生するハゼのヒレを食べるという珍しい食性。西部太平洋に分布、大きさ1cm

⑦エッグイーター

完全栄養食品といえば卵。栄養たっぷりのうえ、逃げることもありません。卵食のウミウシとしてよく知られているものは、チゴミノウミウシの仲間たち。しかも、他のウミウシの卵を食べています。

他のウミウシが産卵した卵塊の上にいるツルガチゴミノウミウシ。他のチゴミノウミウシ類では、背側突起は餌となる卵の色に由来するが、本種は常に暖色系で先端が暗色となる。西部太平洋に分布し、大きさ1cm前後。

⑧何それ美味しいの?

多くのウミウシが食べる「動物」は、刺胞動物(ヒドロ虫類や八放サンゴ、イソギンチャクなど)やコケムシ類、カイメンやホヤなどの底生動物と呼ばれる、一見植物のように見えるものたちです。あまり美味しそうではありませんが、海底にたくさんあるうえ逃げられることはありません。

ただ、何でもOKというわけではなく、カイメンを食べるウミウシならカイメンだけ、ヒドロ虫類ならヒドロ虫類だけと、種ごとに特定の餌を専門に食べています。体の構造がまったく異なる「餌たち」ですから、ウミウシ側もそれなりの摂餌器官が必要となるのでしょう。

刺胞動物のカヤ類の上で見られるドーナツマツカサウミウシは、「住み家」のポリプを食べる

フサコケムシの仲間の上でよく見つかるツノザヤウミウシ。ただいま食事中のようだ

ウミウシの不思議な色・形

ウミウシには派手な種類が多い、という印象があります。

生物学には、独特の色や模様で「自分には毒がある」「食べてもまずい」とアピールする警告色という概念があり、昆虫などでは実験的に証明されたケースがあります。ただ、ウミウシ単体を取り上げれば派手でも、実際の生息場所では目立たないということは多々あります。例えばレモンウミウシは全身イエローで大変派手ですが、餌とする黄色のカイメンの近くにいるときは目立ちません。警告色ではなく、生息環境に溶け込むためのカムフラージュかもしれません。

多種多様で暮らしぶりも様々なウミウシ、奇抜なデザインの理由は種類ごとに検証する必要があり、一概にはいえないようです。

⑨横並びの69~交接

海に潜ると、しばしば不思議なウミウシの行動を目にします。お互いに横並びなのですが、頭の向きは逆。そして両者の間には何やら腕のようなものが見えて、先端が結合しています。これはウミウシの交接(交尾)と呼ばれる行動です。

クロスジリュウグウウミウシの交接。体の右側にある生殖門からペニスを伸ばしている

オオエラキヌハダウミウシの交接。横に並んではいるが、頭部の位置は逆にある

ウミウシは巻貝の親戚のため、内臓が微妙に捻れています。そのため、生殖門は体の右側に開口しており、このようなスタイルでの交接となります。また、ウミウシは雌雄胴体。精子を交換し合うことで両者とも産卵が可能です。

なお、アメフラシ類の場合は体の構造が少々異なり、横並びではなく縦に繋がる交接スタイルです。後ろの個体が前の個体に精子を渡し、3匹以上が繋がることも少なくありません。

⑩海底に咲く花~卵塊

ウミウシは卵塊もきれいです。しばしば「海底に咲く花」と称されますが、生息場所で産卵する種が多いため、その種のホスト(宿主)である八放サンゴ類やヒドロ虫類の枝上などでも見ることもあります。

産卵中のアオウミウシ

ミカドウミウシの卵塊

卵から孵化したウミウシの子どもはヴェリジャー幼生と呼ばれ、しばらく浮遊生活を送ります。親とは似ても似つかぬ姿のうえ、貝殻までもっています。ウミウシが巻貝と親戚であることの証拠ですが、ほとんどのウミウシは成長過程で捨ててしまいます。しかし、ミスガイのように成体となっても立派な貝殻を保持するもの、アメフラシ類のように薄い貝殻として体内に残すものなどもいます。

⑪「色々」なニシキウミウシ

ニシキウミウシは成長すると10cm以上になり、インド-西太平洋に広く分布。伊豆半島などでも普通に見られます。体の体側に1対、エラの後ろに1つ、合計3つの突起物があることが特徴で、他種との区別は簡単です。

しかし、その模様は非常に多彩でバリエーションに富んでいるのです。1989年、馬場菊太郎博士※による「日本産ニシキウミウシ属の再検討」では、「ニシキウミウシには3タイプの色彩変異がある」とされていますが、実際はもっとあるようです。

※馬場菊太郎博士(1905~2001):日本における後鰓類研究の第一人者。『うみうし通信』107号(2020)によるとウミウシの新種記載は約200種。大きな業績のひとつに、昭和天皇の御蒐集物を解説編纂した『相模湾産後鰓類図譜』(1949年)、同『補遺』(1955年)がある。

伊豆半島などでよく見るタイプの模様

「フタイロニシキウミウシ」に似た模様

インドネシアなどで見られる模様

沖縄やフィリピンなどで見られる模様

このように多様な模様のため、かつては本種の幼体を「フルーツポンチウミウシ」、小笠原でしか見られない真っ赤なタイプを「ハナエニシキウミウシ」、赤と紫がきっぱり別れたタイプを「フタイロニシキウミウシ」と呼んで別種としたこともあります(今でも「フタイロ~」「ハナエ~」を別の種とする研究者もいるようです)。

ウミウシの分類は歯舌などの内部形態が重視されるため、見た目の色・模様だけで同定できるとは限りません。

⑫ソックリなワケ~ミューラー型擬態

「毒がある」または「食感が悪い」「不味い」などの理由で捕食されづらい生物同士が互いに似ることを、ミューラー型擬態といいます。捕食者の学習効果が強化されるというメリットがあり、南アメリカでは毒をもつ複数種のチョウが、類縁関係は遠いにも関わらず似通っているという例があるそうです。

そこで、下記のウミウシを見てください。

イロウミウシ科のキカモヨウウミウシ

イボウミウシ科のコイボウミウシ

科レベルで異なる種類ですが、よく似ていませんか? いずれも沖縄などインド-西太平洋に分布しています。背中のエラの有無で識別できますが、パッと見ただけでは難しい。イロウミウシ類もイボウミウシ類も、その体には様々な防御物質があります。互いに似ることで、捕食者が「こいつは食えない」と学習する機会が増え、捕食される率が減ることが期待できるのです。

ウミウシのソックリさん

最後に、ウミウシとよく間違えられる生き物たちを紹介しましょう。

⑬ヒラムシの仲間

ヒラムシは扁形動物という動物グループの一員。体の構造はシンプルで、複雑に進化したウミウシ(軟体動物)とは分類学的にはかけ離れています。

でも、平べったい体で海底を這い回り、しばしば低層にも泳ぎ出すという、その姿や行動からウミウシと間違われる生物ナンバーワン。また、ウミウシとヒラムシとで似通った種類がいるというケースがしばしば見られます。ヒラムシも「不味い生き物」であるため、もしかするとミューラー型擬態なのかもしれません。

ニセツノヒラムシの仲間。派手な模様はまさにウミウシだが、触角やエラなど複雑な器官が見当たらない

体前端のたわんだ部分(触葉)がウミウシの触角を連想させるが、眼点がある程度のシンプルなもの

⑭タカラガイの仲間

巻貝の仲間であるタカラガイは、丸く美しい貝殻をもつことで知られています。通貨として流通した歴史があり、装身具や工芸品に利用されるなど、現在もコレクターが大変多い。

でも、生時は外套膜でクルリと覆ってしまい、貝殻を見せることはありません。この外套膜の形状や模様がウミウシに見えるケースが多々あります。

ヤギなどの八放サンゴ類の枝上に暮らす1cmほどのトラフケボリダカラガイ。奇抜な模様がウミウシっぽい

ウミウサギガイの幼体。外套膜にイボウミウシのような突起があり、しばしばウミウシと間違われる

⑮ナマコの仲間

意外なソックリさんがナマコです。といっても、さすがにジャノメナマコやバイカナマコといった大型種が間違われることはありませんが、小さなナマコはしばしばウミウシと勘違いされています。

イカリナマコの仲間。サンゴ礁などでは、よくカイメンや岸壁にへばりついているところを見かける

イエローキューカンバーと呼ばれるキンコ科のナマコ。ウミウシのエラのように見えるのは口の周囲にある触手

今回はウミウシの生態や食性、色や形にまつわる秘密、ソックリさんなどを紹介してきましたが、いかがでしたか? 知れば知るほど、その魔訶不思議な魅力にハマるウミウシの沼。ぜひ皆さんも、いろいろなウミウシを海で見つけて観察してみてください。次回は、ウミウシの撮影術、観察のコツなどをお届けします。お楽しみに。