プランクトンの一員であるクラゲ、その生態とは

海洋プランクトンのうち、目視で確認できるのはmm(ミリ)以上のサイズがある動物性のものに限られます。

魚類の仔稚魚をはじめ、浮遊生活種や幼生を含めた、甲殻類(エビやカニなど)、軟体動物(イカやタコ、ウミウシや貝類など)、刺胞動物(クラゲやイソギンチャクなど)、有櫛動物(ウリクラゲやフウセンクラゲなど)、棘皮動物(ウニ・ヒトデ・ナマコなど)、半索動物(ギボシムシ)、星口動物(ホシムシ)や、毛顎動物(ヤムシ)、一部の尾索動物(タリア綱に含まれるヒカリボヤやウミタル、サルパなど)と浮遊生活をする環形動物(ゴカイ)なども含まれます。

いずれも海の生態系ピラミッドの下層におり、上層にいる大型魚類などの餌となったり、それらの成長過程で利用されています。

しかし、実はその底辺にいる小さな生き物同士の世界でも、さまざまな相互関係や生きるための知恵があり、このあたりは私が浮遊系に興味を持った最大の理由です。

海の生態系ピラミッド

クラゲはプランクトンの一員

プランクトンとは、自らの力で泳ぐ能力に乏しく、基本的には海流などに流されながら浮遊生活をしている生き物のことを言います。

皆さんがプランクトンをイメージした時に、クラゲはおそらく馴染み深い生き物の一つでしょう。

どちらかと言えば、海で刺されたりして痛い思いをした方が多いのではと思います。

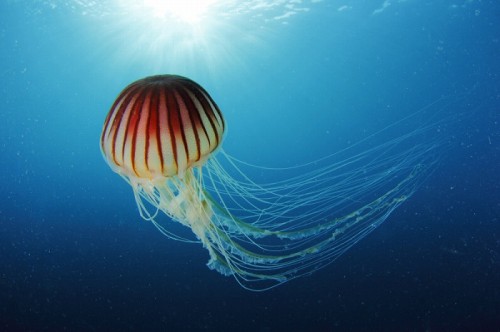

南日本では、春先に多く発生するアカクラゲや、海水浴シーズンの終わりごろに波打ち際に多いアンドンクラゲ、サーファーの方なら青い風船のような姿で海に浮かぶカツオノエボシ、沖縄ではやはりハブクラゲなどを思い浮かべることでしょう。

アカクラゲは、南日本では春頃に、北日本では夏頃に多くみられる

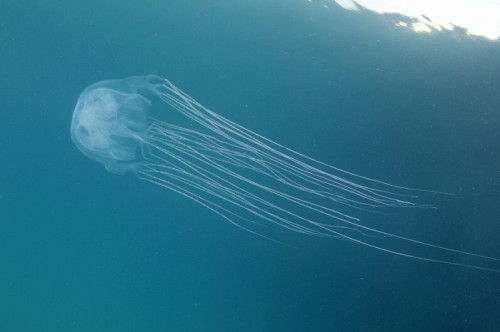

ハブクラゲは夏から秋の沖縄で、海水浴場や港内でなどでよくみられる

これらのクラゲはすべて刺胞動物門に属するクラゲで、餌となる魚などを捕えるための毒針のある刺胞構造(刺す装置)を持っており、海に入った人間はこの刺胞に触れてしまうことによって刺されているわけです。

3000種以上もいるとされるクラゲの中でも、上記のようなクラゲは比較的大型の部類に当てはまりますが、実はこのようなごく一部のクラゲだけが一般に知られているに過ぎません。

クラゲの中で最も種類が多いのは、同じ刺胞動物門のヒドロ虫類のクラゲたちで、わずか数mm(ミリ)ほどの大きさしかないものが多くを占めています。

南日本に多く見られるベニクラゲモドキは、傘高1cmほどの大きさしかないヒドロクラゲ類の一種

これらの小さなクラゲも大型のクラゲと同様の刺胞構造を備えていますが、体の大きさに比例してその刺胞発射装置はわずか数µm(マイクロメートル)ほどしかないため、基本的には人の皮膚を貫通しないものがほとんどです。

つまり、人が触れて刺されていても痛みを感じることがなく、刺されたことを認識しないのです。

また、クラゲには刺胞動物門に属するクラゲ以外にも、全く違ったグループである有櫛動物門(クシクラゲ類)に属するクラゲがいます。

これらは刺胞動物門のクラゲが持つような刺胞構造を持たない代わりに、触手に備えた粘着性のある細胞(膠胞:こうほう)によって獲物を捕らえます。

また、獲物を捕るための触手を持たずに、口側で他のクラゲなどを直接包み込んで丸呑みにするウリクラゲ類などもおり、クラゲと一言で言っても実に多くの容姿や生態を持つものが含まれています。

ウリクラゲは獲物を捕らえるための触手を持たずに、口で他のクラゲを丸呑みするクシクラゲ類の一種

次回は多様なクラゲたちについて詳しく掘り下げたお話です。