減圧症を防ぐために気にすべきは、平均水深×潜水時間!!

前回の記事では、水深が浅い場所でダイブコンピュータが示す無減圧潜水時間がファジーになるメカニズムをご説明しましたが、今回は平均水深と潜水時間を管理する事の重要性を、実際の減圧症罹患者の傾向もお見せしながらお話したいと思います。

気にしていますか?

最大水深より大事な平均水深

私が減圧症の研究を始めた頃に、予防法に関していろいろな文献を読み漁ったのですが、最大水深の危険性については述べられていても、平均水深に関して述べられているものはありませんでした。

これに関しては何だか不思議な気持ちでした。

なぜなら、ボトムタイム式のダイブテーブル時代には、最大水深×潜水時間にどうしても意識が働きがちだったのは分りますが、マルチレベル式のダイブコンピュータに減圧管理が移行して最も注意を払うべきは、体内窒素量を基本的に決定する平均水深×潜水時間だと思ったからです。

ダイブコンピュータの減圧計算は一種の積分計算なので、当然と言えば当然な考え方です。

実際に、私が減圧症の罹患者のダイブプロファイルを分析する時には、最大水深、平均水深、潜水時間、水面休息時間、減圧潜水の有無、浮上速度違反の有無などのデータが欲しいのですが、最大水深がなくてもある程度の体内窒素圧状態の分析はできます。

しかし、平均水深がなかったら、分析は絶対にできません。

以前、何かのイベントで、ある潜水医学の先生が「平均水深は減圧症の因果関係に結び付けられない」と講義されているのをお聞きしたことがあります。

その先生は「ダイビングの最初に深い所に行く模範潜水パターンとその逆のリバース潜水パターンでは、平均水深×潜水時間が同じでも体内窒素圧の状況は違うから」とおっしゃっていました。

実は基本的にそれは間違ってはいません。

先生が何をおっしゃりたいのかお分かりになられない方に、シミュレーションデータを使ってご説明しましょう。

シミュレーションデータで一目瞭然!

模範潜水パターンの重要性

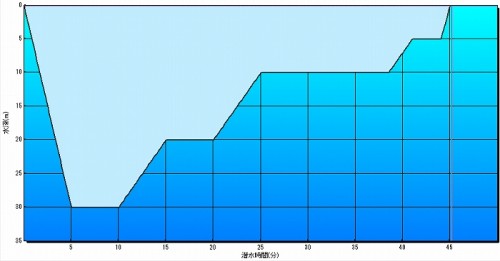

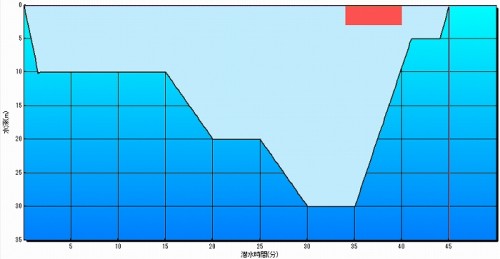

まずは、「平均水深15mで最大水深30mの模範潜水パターン」の潜水軌跡と潜水終了時点の体内窒素量バーグラフをご覧いただきます。

潜水終了時点での体内窒素圧(量)の最大値は、左から5番目のハーフタイム45分のコンパートメントで74%です。

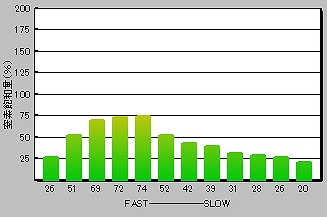

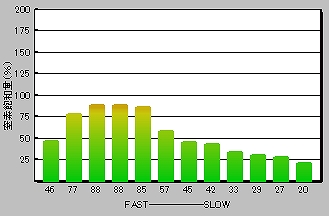

そして、こちらは「平均水深15mで最大水深30mのリバース潜水パターン」の潜水軌跡と潜水終了時点の体内窒素量バーグラフです。

ダイビングの後半に深い所に行くリバース潜水だと、同じ平均水深15mで潜水時間が45分という条件でも、体内窒素圧(量)が最大88% とかなり高くなることがお分かりいただけると思います。※潜水軌跡の赤い部分は減圧潜水で100%を超えている状態

逆に言うと、いかに模範潜水パターンで潜ることが減圧症予防に有効かという事もお分かりになるかと思います。

このように、確かに先生のおっしゃっていた事は大筋では間違ってはいないのですが、肝心な点で一つ抜けている事があって、ダイバーはダイブコンピュータを使っているとリバース潜水をしづらいという事実です。

また、さすがにリバース潜水は危ないと理解しているガイドダイバーや一般ダイバーが多いという事も配慮されていません。

実際には、ダイブコンピュータを使っていると、無減圧潜水時間が短くなったら浮上して滞留、そしてまた短くなったら浮上して滞留という箱型潜水パターンの連続をダイバーは描きやすくなるのです。

ダイブコンピュータを使っているからこそ

危険になる潜水パターン

深いところに長く留まるダイビングは窒素の吸収スピードも上がるので、言うまでもなく危険ですが、ダイブコンピュータに従っていれば必ず早く浮上指示が出るので、さほど危険な状態にはなりません。

問題はその浮上指示に従って浅い水深に移動した時に、浅ければ浅いほど窒素の吸排出のより「遅いコンパートメント」が無減圧潜水時間を決定するようになることです。

無減圧潜水時間を守りさえすれば良いと考えていると、ダイブコンピュータに従って少しずつ浅い水深に長くいるような潜水パターンにシフトして行くことになります。

そして、ダイブコンピュータが示す長い無減圧潜水時間、タンクのエアー持ち、ダイバー

が満足を得られる潜水時間などの条件が重なり合い、水圧も結構あることによって窒素の吸排出の「速いコンパートメント」~「遅いコンパートメント」に満遍なく窒素を溜め込んでしまう水深15m~19mあたりの長い箱型反復潜水は、ダイブコンピュータを使っているからこそ、危険な状態に陥りやすいという事をすべてのダイバーの方に理解していただきたいと思います。

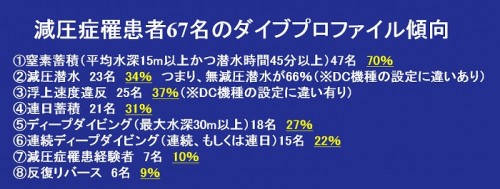

上の表は、私が今までにシミュレーターにかけて分析した70名近い減圧症罹患ダイバーのダイビングプロファイル傾向です。

私が多くの罹患ダイバーのダイブプロファイルを分析していて気付いたのが、「平均水深15m以上かつ潜水時間45分以上のダイビング」をしている方が多いという事です。

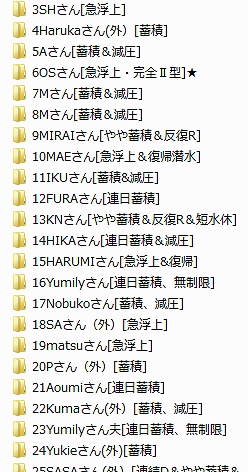

減圧症罹患ダイバーの分析データファイルと罹患推定理由

つい最近、減圧症に罹患された数名のダイバーの方のダイブプロファイルを分析したのですが、やはり「平均水深15m以上かつ潜水時間45分以上のダイビング」を連発されていて、体内窒素蓄積過多の傾向が見られました。

「ダイブコンピュータの示す無減圧潜水時間の数値を守りさえすれば良い」と考えるダイバーも少なくありませんが、ダイビングのパターンや平均水深×潜水時間など、ご自分のダイブプロフィール全体を考えて、いかに体内窒素圧を危険な領域に近づけないように潜るかが大事なのです。

※大切な話なので、次回はこの内容の続きをお話します。

★今村さんが書いたダイバー必読の減圧症予防法テキスト