ダイブコンピュータの盲点!? 無減圧潜水なのに、とても危険なダイビング

毎回硬い話ばかりで、すみません。

楽しい話ではないので、段々読まれなくなった方も多いことでしょう。

しかし、今まで書いて来たことやこれから書いて行くことは、安全潜水をするためにとても大切な内容です。

ぜひ最後まで読んでいただき、情報を仲間の方と共有していただければと思います。

減圧症はいつ自分の身に起こるか分かりません。

私が最近プロファイル分析した3人の方も口を揃えて、「今までずっと大丈夫だったので、まさか自分の身に起こるとは思わなかった」とおっしゃっています。

そして、「罹患してから、いろいろと減圧症の事を学んだけれど、罹患する前にちゃんと勉強しておくべきだった」と異口同音に後悔されています。

また第一話に書きましたが、私の身の回りでも減圧症に罹患して苦しんだ方や後遺症に悩まされている方が何人もいらっしゃいます。

「予防にまさる治療なし」

ぜひ、ダイブコンピュータの示す無減圧潜水時間の危険性を知って、十分な安全マージンをとったダイビングを心掛けていただきたいと思います。

減圧潜水より危ない!?

罹患者によく見られる無減圧潜水パターン

さて、これまでにダイブコンピュータが示す無減圧潜水時間が浅い水深ほどファジーになるメカニズムや基本的な減圧理論などを解説してきました。

また、前回はダイビングの初めに深い場所に行って後は緩やかに浮上していく模範潜水パターンの重要性や、リバース潜水パターンの危険性について述べながら、「平均水深×潜水時間」の管理が大切なことを述べました。

今回は、私が今まで数多くの減圧症罹患者のダイブプロファイルを分析している中で、顕著に見られる典型的罹患ダイビングパターンをご紹介します。

まさに、ダイブコンピュータの無減圧潜水時間を過信しているからこそ陥りやすい危険なパターンです。

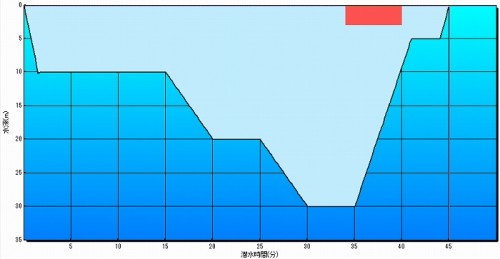

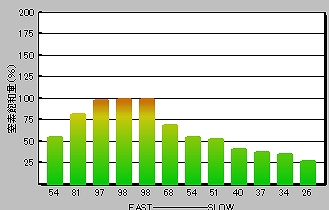

まずは前回の復習で、私がこのラインを超えると減圧症罹患者の分布が始まると考えている、平均水深15mかつ潜水時間45分ピッタリのダイビングで、最も危険なリバース潜水パターンのダイブプロファイルを見てみましょう。

グラフの赤い部分は減圧潜水状態になったことを示していて、大体ダイビング開始34分後から40分くらいまでの間がそれに当ります。

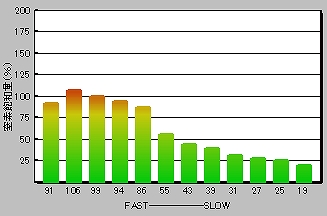

開始36分後くらいの状態です。

左から2番目のハーフタイム10分のコンパートメントがM値=100%を超えて減圧潜水になっています。

また、20分のコンパートメントも99%とギリギリの状態です。

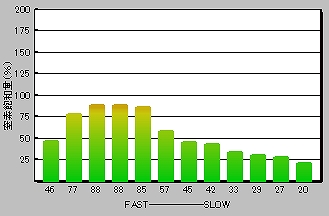

そして、こちらが水面浮上時点の体内窒素圧状態で、左から3番目のハーフタイム20分のコンパートメントと4番目のハーフタイム30分のコンパートメントがM値に対して88%を示しています。

水深の深いところだったために比較的窒素の吸排出の速いハーフタイム20分、30分コンパートメントがM値を超えたり、近付いたりしましたが、水深5mの安全停止ラインまで浮上することによって無減圧潜水に戻り、浮上時には88%に下がっています。

もちろん、このような減圧潜水を伴ったダイビングを行えば、減圧症に罹患する可能性が出てきますので、絶対に行ってはいけないダイビングパターンです。

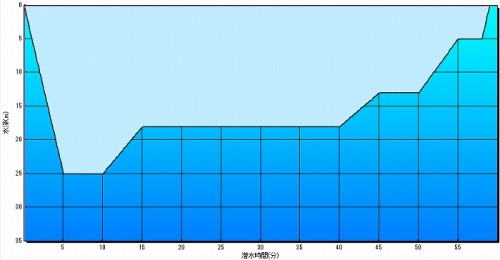

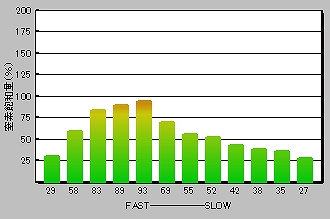

これを踏まえて見ていただきたいのが、次のような減圧症罹患ダイバーによく見られる潜水パターンです。

ご覧のように、グラフに赤い部分はないので無減圧潜水を守ったダイビングです。

しかし、潜水時間は59分で最大水深は25m、そして実は平均水深が16mあります。

ダイビング中の最大窒素圧は潜水開始後45分のあたりで、左から4番目のハーフタイム30分と5番目の45分のコンパートメントでともにM値に対して98%まで上がります。

左から3番目のハーフタイム20分のコンパートメントも97%に到達しています。

この時、表示している無減圧潜水時間は3分で、ちょうど減圧潜水切り替わり3分前警告が鳴った状態です。

そして、5mで3分間の安全停止を行って水面に浮上。

こちらが水面浮上時点の体内窒素圧です。

着目すべきは左から5番目のハーフタイム45分のコンパートメントで、浮上したにもかかわらずまだ93%もあることです。

これは、ハーフタイム45分のコンパートメントは窒素の吸排出スピードがそんなに速くないことが、大きな要因となっています。

それによって減圧不足が起こり、減圧症が発症しやすいと考えられるのです。

もちろん、このような状態で浮上速度違反を起こすと、非常に危険だと言えます。

減圧症罹患者のダイブプロファイルを分析してきて思うのが、水深15m~19mあたりに長く留まる箱型系のダイビングを行った人が非常に多いということです。

上のグラフからお分かりのように、無減圧潜水時間を守ったダイビングなのに、体内窒素圧的にはとても危険な状態になってしまいます。

ですから、前回もお話しましたが、平均水深×潜水時間には十分に注意を払っていただきたいのです。

減圧症予防には、

体内窒素圧(量)にマージンを!!

減圧症罹患者の方から聞き取り調査をしている限りでは、このようなダイブプロファイルの場合、専門医は「最大水深は25mだから危ないとは言えない。潜水時間は59分とちょっと長めだけれど危険と言えるほどではない」とコメントをされることが多いようです。

しかし、私的にはやや窒素の吸排出の遅いコンパートメントに危険な領域まで体内窒素が溜まった状態になるダイブプロファイルだと思っています。

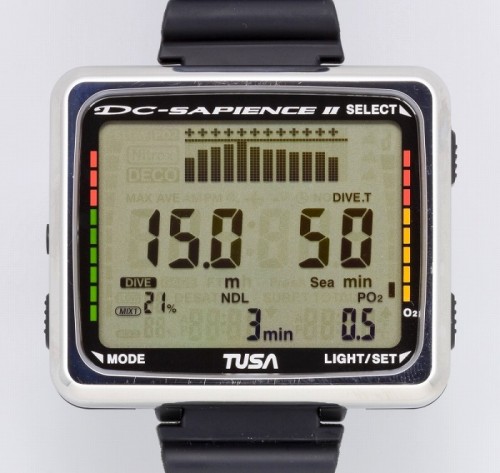

ちょっと手前味噌になってしまいますが、旧製品のTUSAのダイブコンピュータIQ-850は、このような無減圧潜水時間の危険性から、コンパートメントごとに分れた12本の体内窒素バーグラフを表示し、その状態から減圧管理と浮上のタイミングを計るという画期的な製品でした。

残念ながら、なかなかこのコンピュータの真価が多くの方に理解されることなく、製造中止になってしまいましたが、現在発売中のソーラー充電式のダイブコンピュータIQ1203には、そのコンセプトを受け継いだTUSAだけのM値警告機能が付いています。

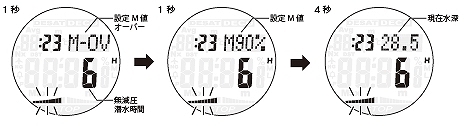

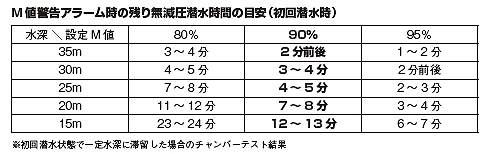

M値警告機能とは、体内窒素の取り込み過ぎを防ぐために、無減圧潜水時間を決定している組織の体内窒素圧力値が、設定値(90%がデフォルトで95%、80%を選択可能)に到達したら

3秒間アラームが鳴って警告する世界初の機能です。

デフォルトの90%設定の場合、概ね初回の潜水では水深30mあたりを分岐点に、深い水深ほど減圧潜水3分前警告がM値警告より先に鳴り、浅い水深ほどM値警告が先に鳴ります。

つまり、浅い水深ほど早目の浮上を促すことによって、体内窒素圧が危険な状態になることを未然に防ぐ機能なのです。

少し宣伝みたくなってすみません。

しかし、IQ-850やIQ1202、1203をお持ちでない方もご心配なく!

これらの機能がなくても、皆さんがお使いのダイブコンピュータの浅い水深で示される無減圧潜水時間にマージンを加えて、早目に浮上すれば大丈夫です。

ただし、市場にはダイブプランモードで示す無減圧潜水時間が水深15mで85分を示すような機種があります。

TUSAの場合は65分なので、そのような機種には更に多くのマージンを加える必要がありますのでご注意ください。

さて、今回はここまでです。

非常に大切な事なので、細かい所は別として、浅い水深ほど無減圧潜水時間にマージンを取る必要がある事をぜひご理解ください。

前回もお伝えしましたが、平均水深15m以上かつ潜水時間45分以上のダイビングは出来る限り避けて、ダイビングの最初に深い所に行って後はゆっくりゆっくりと浮上して行く模範潜水パターンを心掛けてくださいね。

次回は第2話に登場していただいた減圧症に罹患された洋子さんのダイブプロファイルや、ダイビング当日の様子などをご紹介します。

★今村さんが書いたダイバー必読の減圧症予防法テキスト