辺野古・大浦湾を潜る ジュゴンの餌場「海草(うみくさ)藻場」を訪ねて

米軍の新基地建設が進む辺野古・大浦湾(沖縄県名護市)のレポート第3弾。

生物多様性の宝庫でジュゴンの北限の生息地でもある辺野古・大浦湾は、米軍の新基地建設に向けた埋め立て工事や軟弱地盤の改良工事が進み、環境悪化が懸念されています。今回は、大浦湾の隣にある安部海岸の沖に広がるジュゴンの餌場「海草藻場」の現状を、ガイドや水中映像撮影などで精力的に活動する長谷川潤さんに取材・レポートしていただきました。

安部海岸の海草藻場とサンゴと魚たち

ジュゴンを育む大浦湾の海草藻場

辺野古・大浦湾の米軍新基地建設現場

7月8日午後。大浦湾が一望できる小高い山に登り、4ヶ月ぶりに辺野古の米軍新基地建設現場を眺めました。ここ数日海が荒れ気味だったためか、紅白の高い櫓を持つサンドコンパクション船(※)の姿は見られません。大雨で汀間川と大浦川から濁った水が流れ込んだせいか、あるいは前日までの波とうねりで海底の砂泥が巻き上がったためなのか、大浦湾の海水は濁り気味で、薄緑色の幕に覆われているように見えました。

※大浦湾海底の軟弱地盤を改良するための「砂杭」を打ち込む作業船。

大浦湾マップ 参考:「辺野古・大浦湾 アオサンゴの海 生物多様性が豊かな理由(わけ)」(日本自然保護協会・WWFジャパン・国士舘大学地理学研究室・沖縄リーフチェック研究会・じゅごんの里・ダイビングチームすなっくスナフキン)

今回の取材の一番の目的は、ジュゴンの餌場として知られる「海草藻場」をスキンダイビングで撮影し、その現状を伝えること。大浦湾には、約10平方キロメートルという狭いエリアに「サンゴ礁」「海草藻場」「マングローブ・干潟」「深場の泥地」といった様々な環境が存在しており、これが大浦湾の豊かな生物多様性の源になっていると考えられています。

大浦湾およびその周辺には、かつて数ヶ所に広大な海草藻場がありました。しかし上の地図を見ていただくと分かるとおり、一番広い藻場を含めた3ヶ所は新基地建設現場の中にあるか建設現場に隣接していて、現在は潜ることができず、その現状を把握することはできません。

参考:(PDF)辺野古・大浦湾 アオサンゴの海 生物多様性が豊かな理由(わけ)

海草藻場で採餌するジュゴンのイメージ(生成AIによる画像 / adobe stockより)

ジュゴンの食痕(写真提供:北限のジュゴン調査チーム・ザン)

ジュゴンの食痕を調査するダイバー(写真提供:北限のジュゴン調査チーム・ザン)

辺野古・大浦湾では、2014年5~7月に市民団体によるジュゴンの食痕(ジュゴントレンチ)の調査が行われました。その結果110本もの食痕が見つかり、基地建設予定地がジュゴンの重要な餌場であることが再確認されています。しかし2018年12月に基地建設に向けた埋め立て工事が始まって以降は、大浦湾周辺海域では食痕がほとんど確認されなくなり、基地建設によってジュゴンの生息環境が著しく損なわれてしまった可能性が指摘されています.

安部海岸(adobe stockより)

基地建設現場付近の海草藻場は現在近寄ることができないため、今回は大浦湾の河口付近および大浦湾の隣にある安部海岸の2ヶ所の海草藻場を撮影する予定でした。しかし前述のように大浦湾は濁りがひどく、特に大浦川の河口付近は透明度が1mにも満たないという状況。そんなわけで大浦湾での撮影はあきらめ、安部海岸での撮影・取材に絞ることにしました。

安部海岸は、長く突き出た2つの岬と阿部オール島に挟まれた静かな湾。夏休みシーズン前の平日ということもあって人を見かけることもほとんどなく、プライベートビーチ的な雰囲気を満喫しながらの撮影となりました。

ジュゴンの餌となる「海草」とは?

海草藻場(adobe stockより)

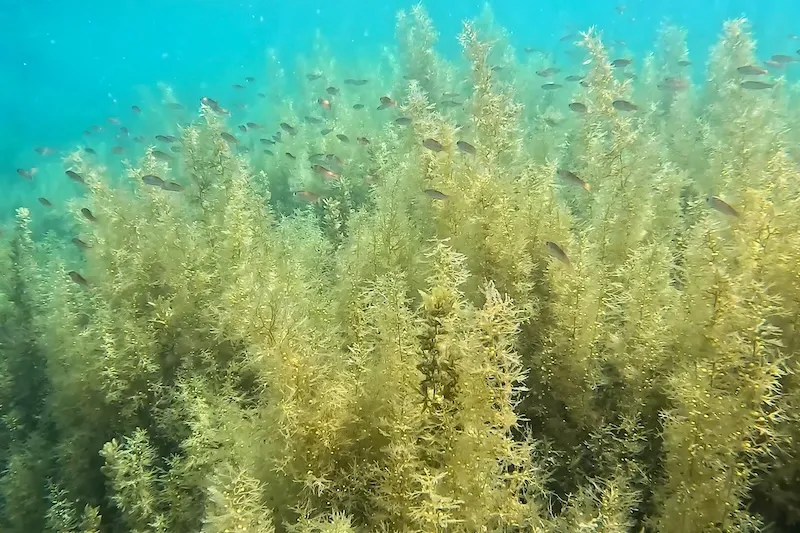

海藻藻場(西伊豆・平沢)

ここで、「海草」と「海草藻場」について簡単に説明させていただきます。「海草」とは、陸上植物に近い構造をもつ種子植物(種子で繁殖)で、姿形は陸上の植物にそっくり。ワカメやコンブ、ホンダワラなどの「海藻」(胞子で繁殖)とはまったく別系統の植物です。海草で構成される藻場は「海草藻場」、海藻で構成される藻場は「海藻藻場」と呼ばれ、区別されています。

海草藻場は、海の環境や生態系において、主に以下の役割を担っています。

- 生物の生息・産卵・育成場所の提供:

魚類・甲殻類・貝類などの重要な産卵・育成場所。多様な生物が集まるため「海のゆりかご」とも呼ばれています。 - 二酸化炭素の吸収と酸素供給:

光合成によって多くの二酸化炭素を吸収し、また酸素を海中に供給します。気候変動(地球温暖化)を抑止する役割を担うブルーカーボン(CO₂吸収源)として注目されています。 - 底質の安定化:

根を張ることで砂や泥の海底を安定化し、海の濁りを抑える効果があります。 - 水質の浄化:

水質汚染(富栄養化)の原因となる窒素やリンなどの栄養塩を吸収して水質浄化に貢献します。 - 海生生物の餌場:

海草自体が、ジュゴンやウミガメなどの海生生物の重要な食料になります。

安部海岸で海草と出会う

7月9日は朝から安部海岸で撮影。取材の参考にしている資料「辺野古・大浦湾 アオサンゴの海 生物多様性が豊かな理由(わけ)」によると、海草藻場は湾の東側に集中しているようなので、波打ち際に沿って海岸の東の端まで歩きエントリー。安部海岸は遠浅で、水深2m程度の砂地が沖まで延々と続いています。水面近くは薄く濁っていて、「撮影、大丈夫かな?」と少し心配になりましたが、1mほど潜るとクリアな水中世界が広がっていて一安心。

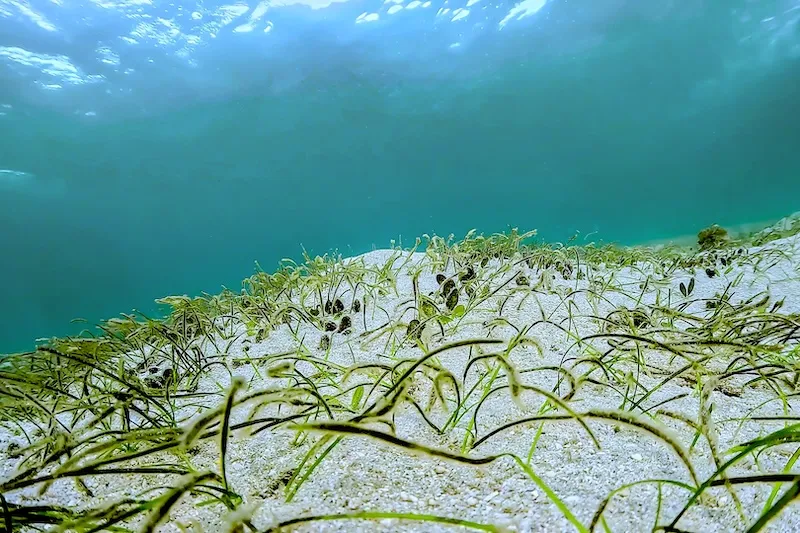

リュウキュウスガモ①

そして、沖に向かって100mほど泳ぐと、海底にちらほらと「草」が見え始めました。海草の一種、リュウキュウスガモです!さらに沖に向かって泳ぐと、まるで陸上の草原のような光景が目の前に広がります。

リュウキュウスガモ②

リュウキュウスガモは、熱帯から亜熱帯の海域に分布する海草の一種。沖縄の浅い砂泥地でよく見られます。他の多くの海草が通年見られるのに対し、リュウキュウスガモの藻場は水温の高い春から夏に繁茂し、秋から冬にかけては枯れて消失してしまいます(地下茎は海底の地下に残るため、完全な「一年草」というわけではありません)。また他の海草と比較して成長が速く、一時的な環境の安定をすばやく利用して繁茂し、種子を残すことができるため、環境変化に適応する力が強い種であると考えられています。

ちなみにリュウキュウスガモは、死んだジュゴンの胃内容物から検出される頻度が高く、ジュゴンが好んで食べる海草の一種であると言えそうです。

ウミヒルモ①

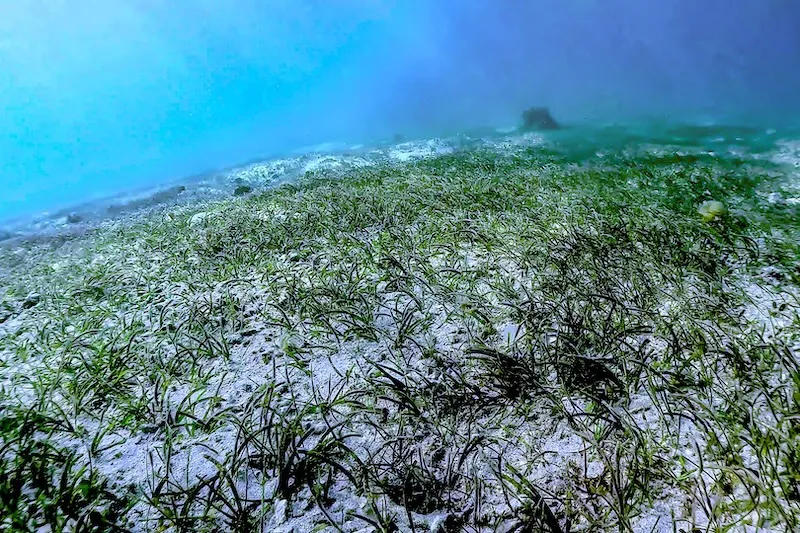

リュウキュウスガモの藻場からさらに沖へと泳いでいくと、丸っこい葉っぱの植物の群落が見えてきました。葉は2枚一組で、子どもの頃夏休みに育てた植物の双葉を思い起こさせます。これこそが、今回の取材の本命「ウミヒルモ」の海草藻場です。

なぜ本命かというと、ウミヒルモは、ジュゴンが最も好んで食べる海草のひとつと言われているのです。柔らかくて消化しやすく、栄養価も高いことがその理由と考えられています。確かに柔らかそう(笑)。

ウミヒルモ②

ウミヒルモは、温暖な海に広く分布する海草の一種で、沖縄を含む日本の南西諸島やインド太平洋地域全体に分布しています。写真のように地下茎を這わせて横に広がるように群生し、条件がよければ1年中成長し続けることができるそうです。

ボウバアマモ①

海草藻場の探索は、さらに続きます。ウミヒルモ群落の周囲を泳いでいると、こんどは細長い海草の群落が現れました。どうやら「ボウバアマモ」のようです。このボウバアマモも、リュウキュウスガモなどと同じく、ジュゴンが好んで食べる海草の一種であると考えられています。

ボウバアマモは、その名の通り丸い棒状の葉が特徴的な海草。熱帯〜亜熱帯の西太平洋やインド洋域にも広く分布し、日本では奄美以南で浅い海の砂地に群落を形成し、他の海草との共存もみられるそうです。確かにこの写真の群落の中にも、ウミヒルモの丸い葉が散見されました。

ですが、ウミヒルモもボウバアマモも黒ずんでいる葉が目立ち、またボウバアマモの葉には、ふさふさした藻のようなものが付着しているようにも見えました。リュウキュウスガモやウミヒルモの元気な群落を発見して浮き立っていた心に、一抹の不安がよぎります。

ボウバアマモ②

ボウバアマモの群落を俯瞰で撮影した上の写真をあらためて見ると、やはり全体的に黒ずんだ葉が多い気がします。ちなみに、ボウバアマモやウミヒルモが黒ずんだ色になる理由には、以下のような生理的・環境的な要因が考えられています。

- 1.枯死・老化に伴う変色

- 2.酸素欠乏による腐敗

- 3.赤土流入や水質悪化の影響

- 4.病原菌や微細藻類の付着

自分は海草初心者のため、この現象の原因が何なのか、そもそも病変なのかどうかも分かりません。が、一部の群落に集中的・限定的に見られたこと、また前述のように葉に藻のようなものが付着していたことから「4. 病原菌や微細藻類の付着」ではないかと感じました。近いうちに専門家の方に見てもらい、見解をうかがってみたいと思います。

海草藻場で暮らす生き物たち

海面を泳ぎながら上から眺めていると、海草藻場は一見ただの草原のように見えます。ですが、海草を傷付けないよう気を付けながら海底すれすれまで潜り、小さな生き物の目線で見ると、さまざまないのちを育んでいる「海のゆりかご」であることを実感できます。

カイメンソウに群れるミスジリュウキュウスズメダイ・コスジイシモチ

イボハタゴイソギンチャクに群れるミツボシクロスズメダイ・クマノミ

藻場に突然現れたオニカマス(グレートバラクーダ)

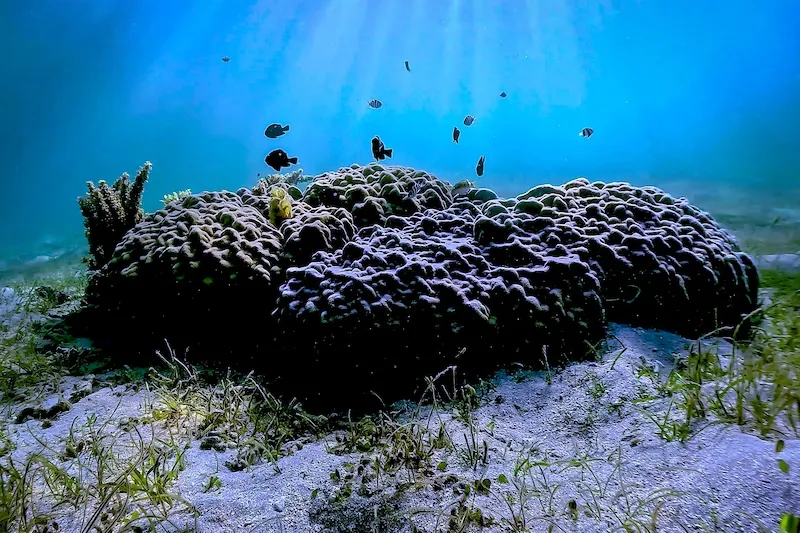

サンゴに群れるミツボシクロスズメダイ・ロクセンスズメダイ・ミスジリュウキュウスズメダイ

藻場で餌を探して泳ぎ回るウミヘビ①

藻場で餌を探して泳ぎ回るウミヘビ②

まとめ:日本初の「ホープスポット」とは?

安部海岸の海草藻場、本当に素敵でした!もちろんジュゴンそのものには会えませんでしたが、燦々と降り注ぐ陽の光の下でジュゴンが海草を食んでいる姿を想像すると、胸が高まります。

ぼくは今回はじめてこのエリアの海草藻場で潜ったので、この記事で紹介した藻場が昔と変わらない状態に保たれているのか、あるいは昔と比べて衰退してしまっているのか、判断することは出来ません。ですが、以前の記事で紹介したアオサンゴ群集やクマノミ城も合わせて、辺野古・大浦湾およびその周辺海域の自然は、まだまだ強い生命力を維持しているな、という印象を持っています。もし基地建設による環境悪化を止めることができれば、ジュゴンたちはまたこの海に戻って来てくれるかもしれません。

安部海岸の「ホープスポット」看板

2019年10月25日、辺野古・大浦湾一帯が日本で初めて「ホープスポット」として認定されました。

ホープスポットとは、世界的に重要な海域を守ることを目的に、海洋学者シルビア・アール博士が創設した米国NGO「Mission Blue(ミッション・ブルー)」が、2009年から展開しているプロジェクトで、現在、世界で約110カ所以上の海域が認定されています。ホープスポットに認定された海域は、名護市天仁屋から宜野座村松田までの約44.5平方キロメートル。これには今回取材した安部海岸も含まれています。この海域がホープスポットに選ばれた主な理由は以下のとおりです。

- ・北半球最大級のアオサンゴ群集があること。同一遺伝子型の大規模なサンゴは世界でも希少。

- ・ジュゴンの北限域に位置し、海草藻場やさまざまな海洋生物が密に生息している。

- ・環境保全のために、市民団体と専門家が連携した取り組みが行われている。

昨年の12月と今年の3月はアオサンゴ群集を、今回はジュゴンの餌場である海草藻場をそれぞれ取材し、世界的な研究者も価値を認めるこの海について皆さまにお伝えできる幸せを噛みしめています。しかし辺野古・大浦湾の自然の素晴らしさは、その危機的な状況も含めて、残念ながら日本国内においても広く知れ渡っているとは言い難い状況です。決して派手ではないけれど、噛めば噛むほど味が出るスルメのようなこの海の魅力を、今後も継続的に紹介していきたいと思います。