辺野古・大浦湾で潜る 奇跡のサンゴのその後、そして基地建設現場付近の海の「今」

米軍基地建設に向けた埋め立て工事や軟弱地盤の改良工事が進む辺野古・大浦湾(沖縄県名護市)のレポート第2弾。

生物多様性の宝庫と言われる辺野古・大浦湾は、「世界一危険な基地」と呼ばれる米軍の普天間基地(沖縄県宜野湾市)の移設先に選ばれ、新基地建設に向けた埋め立て工事や軟弱地盤の改良工事が進み、環境悪化が懸念されています。今回は、基地建設現場に近い場所にあるポイント「クマノミ城」の今、そして12月に取材した、白化したアオサンゴ大群集のその後を中心に、ガイドや水中映像撮影などで精力的に活動する長谷川潤さんに取材・レポートしていただきました。

辺野古・大浦湾を潜る 米軍基地建設が進む海で出会った、奇跡のサンゴ

直径約4m、高さ約2mの丸い岩に約50匹のハマクマノミが暮らすクマノミ城

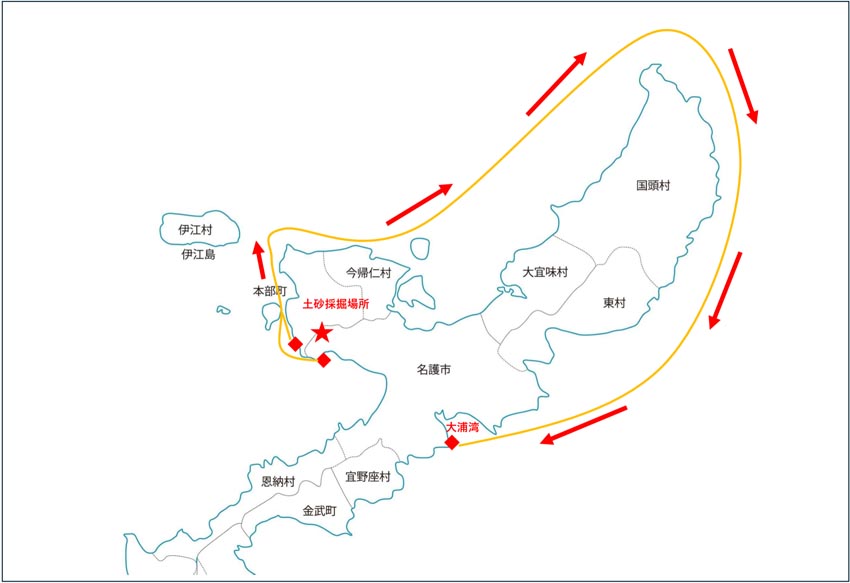

辺野古の埋め立て土砂はどこから来るのか?

高速船「ジンベエマリン」から見た本部町の山①

3月3日午後3時15分。高速船が那覇・泊ふ頭の北岸を出航してから約50分。

船室の窓から陸地方向に目を向けると、人工的に削り取られたように見える薄茶色の山肌が見えてきました。

那覇から本部町を経由して、最終目的地の名護市へと向かう高速船は、最初の寄港地である本部港が近づくと、陸地にかなり接近して航行します。名護市と本部町の境目あたりに差し掛かると、薄茶色の山肌に、定規で引いたような等間隔の平行線が何本も刻まれているのをはっきりと見ることができました。

僕はミラーレス一眼カメラに望遠レンズを取り付け、船室から後部甲板に出て、その山肌に向けて数回シャッターを切りました。

本部町の山から採取した土砂を運搬する船

本部町沖で待機?する土砂運搬船

岸の方からは、削り取られた山肌をバックに2隻の青い船が沖を目指して走っています。振り返って沖の方を見ると、逆光の中、数隻の船のシルエットがほぼ等間隔に並んでいました。

この山は、辺野古・大浦湾の埋め立てに使う土砂の採取場です。青い2隻の船と沖に並んでいる船は、土砂を辺野古へと運ぶ運搬船。ここで採取された土砂は、沖縄本島の北側を回って、辺野古・大浦湾の基地建設現場へと運ばれていきます。

大浦湾の埋め立てに必要な土砂の量は約2,100万立方メートル。これは東京ドーム約400個分相当。この膨大な量の土砂を確保するために、この山だけでなく、沖縄の他地域および西日本各地の山や海で土砂が採取され、辺野古・大浦湾の海に投入されています。

この土砂採取や海中投入により、採取地の生態系破壊、景観の悪化、そして辺野古においては採取地の外来生物の搬入、土砂の流入による水質の悪化などが懸念されているのです。

高速船「ジンベエマリン」から見た本部町の山②

寄港地の本部港を出て最終目的地の名護漁港に向かう途中、往路よりも更に岸寄りのルートを通って、高速船はふたたび土砂採取場の付近を通過していきました。

間近に見る、深く抉られた山肌。

今でも瞼の奥底に焼き付いています。

クマノミ城の今、そして未来

海上から見た基地建設現場とサンドコンパクション船

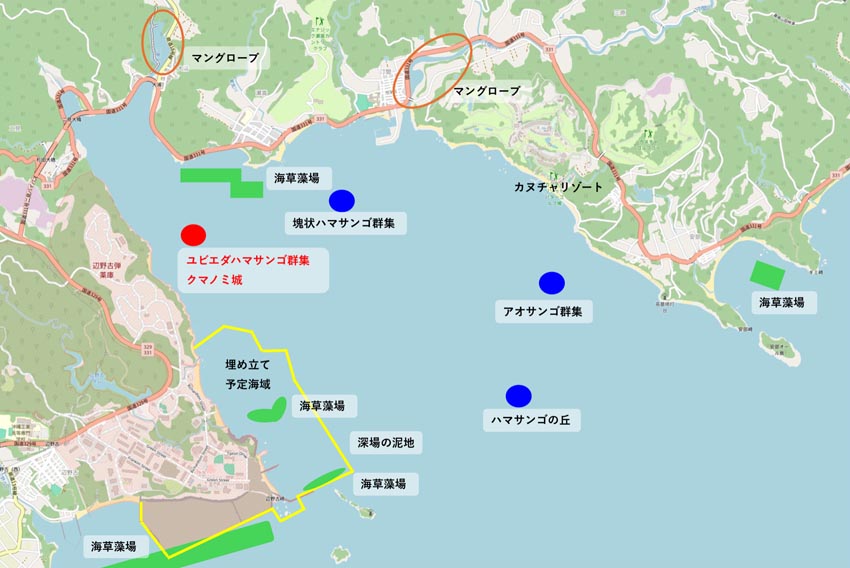

大浦湾マップ 参考:「辺野古・大浦湾 アオサンゴの海 生物多様性が豊かな理由」(日本自然保護協会・WWFジャパン・国士舘大学地理学研究室・沖縄リーフチェック研究会・じゅごんの里・ダイビングチームすなっくスナフキン)

3月4日午後12時45分。僕は大浦湾の自然観察ツアーに使われるグラスボートに乗って、基地建設現場に近い海上を移動していました。目指すポイントは「クマノミ城」と「ユビエダハマサンゴ群集」。どちらも基地建設現場に近く、ファンダイビングが実質的に禁止されているエリアにあるのですが、名護市議会議員でアオサンゴの発見者でもある東恩納琢磨さんの計らいで、今回特別に潜らせていただけることになったのです。

特にクマノミ城は、写真家・ 中村卓哉氏のすばらしい写真集「辺野古 海と森がつなぐ命」で見て、いつかは潜ってみたいと思っていた憧れのポイント。一生潜る機会はないだろうとあきらめていたのですが、思わぬ機会の到来に、胸が高まります。

基地建設現場の海上には、12月に来た時には見られなかった紅白の高い櫓を備えた船が何隻も浮かんでいます。この船は「サンドコンパクション船」と呼ばれていて、大浦湾の軟弱地盤を強化するために導入されました。約7万1000本の砂の杭を海底に打ち込む工事が予定されており、すべての地盤改良工事が完了して、普天間基地の移設が可能になるまでに約12年かかるとされています。

直径約4m、高さ約2mのクマノミ城

ポイントの近くまで来ると、グラスボートは減速し、海底を観察するためのガラス貼りの船底と船上から目視でクマノミ城を探します。が、透明度が悪くてなかなか見つけることができません。そこで、僕がマスク・スノーケルとフィンを付けて海に入り、スキンダイビング(素潜り)でクマノミ城を探すことに。

3分ほど海面を泳いだり潜ったりを繰り返していると、不意に直径3~4mほどの丸い岩のようなものがんぼんやり視界に入ってきました。塊の上には、色鮮やかな無数の赤い点がうごめいているのが見えます。そう、これこそがクマノミ城です!

クマノミ城のハマクマノミ①

クマノミ城のハマクマノミ②

一旦グラスボートに上がってスキューバ器材を背負い、再び海にエントリーしてクマノミ城に向かいます。水深約3~5mの海底に鎮座するクマノミ城は、岩ではなくサンゴの塊。サンゴの隙間にはたくさんのイソギンチャクが生えていて、そこに数十匹のハマクマノミが群れていました!もともとクマノミ類が大好きで、しかも潜ることを半ばあきらめていた「幻のポイント」。テンションが上がらないわけがありません。何しろ、あの写真集で見たのと同じ光景が目の前で展開されているのですから。

基地建設現場の間近にあるクマノミ城は、埋め立てや軟弱地盤の改良工事が進むにつれて、その影響を大きく受けるのではないかと懸念されています。このクマノミ城が未来永劫、ハマクマノミたちが「安心して暮らせるお家」であり続けてくれることを祈らずにはいられません。