沖縄ダイビング・シュノーケリングで会える海の生き物10選! 初心者〜上級者必見ガイド

⑥沖縄にちなんだ名前の生き物

ケラマハナダイのオス

標準和名に沖縄の地名が入る生き物はたくさんいます。せっかく沖縄で潜るなら、ぜひ見てみたいものですね。

例えばケラマハナダイ。

今から半世紀ほど前、フィッシュウオッチングというダイビングの楽しみ方を世に広め、水中写真が魚類研究に非常に有効であることを実践した故・益田一氏が、ケラマ諸島で初めて発見したハナダイです。1983年に新種として発表され、当時の生き物好きダイバーの間で大きな話題となりました(後日、ケラマハナダイは新種ではなく、日本初記録種だったことが判明)。

クメジマオトヒメエビは、日本国内では久米島で初めて発見されたことから和名がつきました。南日本でも普通に見られる紅白のオトヒメエビの仲間で、潮通しのいいサンゴ礁外縁の岩陰や窪みなどに生息しています。大きな個体は10cmにもなるそうです。

また、海洋生物の場合、現地のダイビングガイドさんが最初に発見したり、あるいは論文発表のための標本採集に協力したりすることがあります。その場合、研究者が敬意や感謝を込めて、ガイドの名を冠する標準和名を付けることがあります。

例えば、ヤノダテハゼ(前ページの画像参照)とカサイダルマハゼは西表島の矢野維幾さんと笠井雅夫さん、ナカモトイロワケハゼは石垣島の中本純市さんから名付けられました。

正面から見たクメジマオトヒメエビ

ハナヤサイサンゴに潜むカサイダルマハゼ

⑦クマノミの仲間6種

カクレクマノミのペア(写真/坪根雄大)

愛くるしい姿、イソギンチャクと共生というユニークな生態で、世界的にも超メジャーなトロピカルフィッシュ、それがクマノミの仲間。世界中の暖海に約30種確認されており、沖縄はそのうちなんと6種も見られます。

クマノミという種類は伊豆半島など南日本にも分布しますが、あとの5種(カクレクマノミ、ハマクマノミ、ハナビラクマノミ、セジロクマノミ、トウアカクマノミ)はサンゴ礁まで南下しないと見られません。

特に、内湾の砂泥や砂地でハタゴイソギンチャクの仲間と共生するトウアカクマノミはレア。沖縄でも特定のポイントにしか見られません。

それぞれの種類の画像や特徴は下記を参照ください。

⑧銀色の大物・魚群

粟国島名物、ギンガメアジの大群

ここまで穏やかなサンゴ礁に暮らす生き物をメインに紹介してきましたが、ここらで沖縄のダイナミックな面を見てみましょう。

となれば、ギンガメアジやイソマグロなど銀色の回遊魚! 一般に潮通しのいいサンゴ礁外縁や沖の根などで見られるので、沖縄でも西表島や久米島、宮古島などがおすすめです。意外なところでは、沖縄本島から北西60kmほどに位置する小さな粟国島も、回遊魚との遭遇率が高いことで知られています。

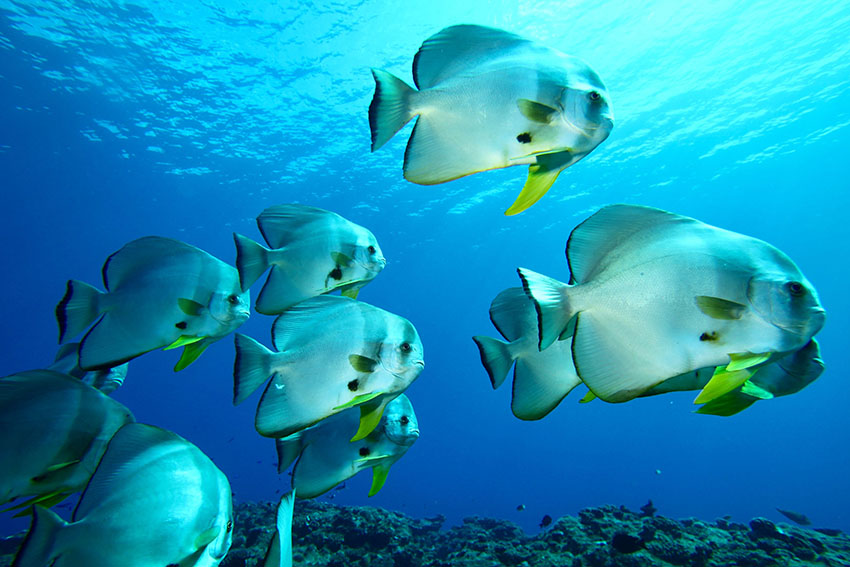

回遊魚ではありませんが、ツバメウオの群泳も沖縄らしい風景です。よく似たアカククリとは、胸ビレの下の黒点の有無で見分けられます。また、ツバメウオは群れをつくりますが、アカククリはたいてい単独か数尾程度で行動します。

ツバメウオの群れ(写真/坪根雄大)

魚雷のような迫力、イソマグロ