事故から見えるダイビングの安全と広範な情報収集の必要性

事故から見えるダイビングの安全と

広範な情報収集の必要性

提言者

野澤徹(のざわ・てつ)氏/水中科学研究所

Profile

水中科学研究所・代表、(非特)潜水学情報ネットワーク・副理事長として、ダイビングの安全についての調査・研究、雑誌への寄稿など、さまざまな活動を行っている。

現役ダイバーとしても活動中。

これまで、(社)海中開発技術協会(現(公社)日本レジャーダイビング協会)理事として我が国のダイビング産業実態調査を実施。

のち、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会(DANJAPAN)トレーニングディレクターとして緊急酸素の普及、潜水事故分析等を行う。

テーマ選出の理由

事故の再発を防ぎ、今後の安全ダイビングに活かすためにまず必要なことは、事故について知ることです。

長年、事故情報の収集、分析をしてきた筆者に、具体的な施策を提言していただくためテーマとして選出しました。

安全なダイビングの成り立ちは

ヒト、機器、環境のバランス

ダイビングは、高圧の呼吸ガスを使用して水中で行う活動であることから、ひとたび何か起これば重大な結果へとつながるおそれがあることは、海上保安庁の事故統計を見るまでもなく誰もが思い至ることができるだろう。

ちなみに、平成26年の海上保安庁の統計によれば、潜水事故は全体で32件、死亡・行方不明は11件。

事故全体に占める死亡・行方不明者の割合は34.4%となり、この数字は、過去10年間をさかのぼってもそれほど変動しているようには思われない。

周知のように、スキューバダイビングを行うには、水中呼吸器が必要だ。

これがUBA(Underwater Breathing Apparatus)といわれるもので、この前に自給気式(自分で給気する呼吸ガスを携行する)という意味の、SC(Self-Contained)をつけるとSCUBA(自給気式水中呼吸装置)になる。

水面給気式(他給気)にせよ自給気式にせよ、ヒトが水中で活動するには、そこで生存するための機器が必要となる。

機器が絶対に故障しないということは考えられないので、常に、万一への対応が求められる。

また、機器が必要ということは、その操作をヒトが行うことが含意されている。

ヒトが「間違える生物である」ことを考えると、操作ミスによる事故は「必然」と考え、「予防」することが必要だ。

また、ダイビング活動は、レジャーや調査、工事、軍事などであっても海洋や河川、湖沼、ダムなどの水域で行われるため、自然環境に左右されることになる。

自然環境をヒトがコントロールすることは、現在ではほぼ不可能と考えていいので、ここにも事故の誘因が潜んでいることになるだろう。

よくいわれることだが、ヒト-機器-環境の“危うい”バランスの上に安全は維持されていることを忘れてはならない。

本稿は、潜水事故をこの3点から考察する。

さらに、潜水事故を防ぐために、その原因をより詳しく調べ、情報を広範に収集することを通じて、今後のレジャーダイビングをより、安全・快適・楽しく実施するために何ができるかを考えようとするものである。

“ダイビング事故の定義”を

明確にする必要がある

ここでのダイビングの事故は、レジャーでのダイビングで救急車等に連絡するレベルの事態に至ったダイビングと定義しておくことにする。

このような定義の仕方には理由がある。

たとえば、あるダイビングが問題なく終了して帰宅し、その後、次の日の朝になって何となく具合が悪く、最終的に再圧治療を受けるような場合は、ダイビング事故の統計には含まれない可能性が高いからである。

しかし、本来ならこれも事故であろう。

また、多くの現地ダイビングサービスでの事故報告も、主として救急車等の緊急救援要請をした場合に行われており、比較的簡単な応急手当をしたものについては記載されていない。

こうした現実からも、本来なら、「事故の定義」を明確にする必要がある。

前述の、減圧障害に関していえば、特にレジャーでのダイビングは、ダイビング後かなり経過してから意識されることも多いため、現地での救急要請はなく、医療機関へ本人が連絡するという事例が多いと想像される。

したがって、こうしたデータは、医療機関には存在するが、現場サイドの救急対応では追跡できない場合がかなりの数に上ると考えられる。

こうした点を考えても、ダイビング事故を追跡するのは難しい面がある。

しかし、ダイビングの安全を考えるうえでは、さまざまな角度からのアプローチが必要であろう。

こうしたことを念頭に置きつつ、海上保安庁の事故事例(平成26年)に基づいて潜水事故の概要を見ておくことにしたい。

平成26年の事故事例データ分析から

見えてくるもの

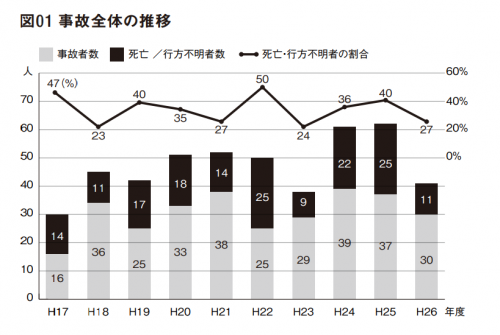

①事故全体の推移

図01は、海上保安庁のデータをもとに平成17年(2005年)から平成26年(2014年)までの事故者数を示したものである。

折れ線グラフに事故全体に占める、死亡・行方不明者の割合を示した。

年によって増減はあるが、死亡率は平均して30%から40%の間を示していることがわかる。

ダイビング事故は、起こってしまえば重大な結果になることがわかるだろう。

したがって、事故予防がなによりも重要になるが、事故原因の特定となるとわからないものが多く課題は多い。

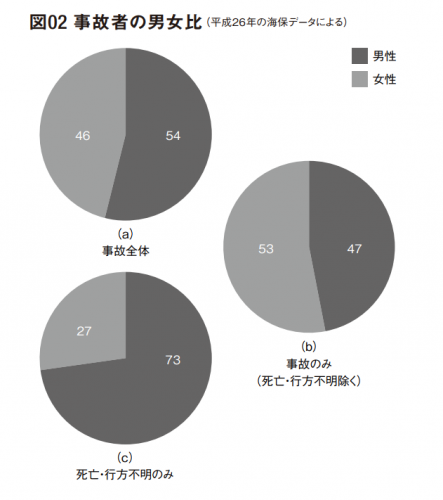

②男女の割合

次に海上保安庁の平成26年のデータから、男性・女性の割合を見てみよう。

単年度のデータであるが、このデータもこの10年程度は同じような傾向を示しているから、単年度でも十分といえる。

事故全体(図02a)でみると、男性女性の割合は、ダイビングを楽しんでいる男女比とそれほど違ってはいないように思われる(一般的にいって、ダイバーの男女比は、男性6割弱、女性4割強といわれる。

図02(b)は、事故全体から死亡・行方不明を除いたもので、これだと男性よりも女性優位になる。

その理由は、図02(c)を見るとよくわかる。

死亡・行方不明に占める男性の割合がきわめて大きいのだ。

女性のダイバーのほうが慎重なダイビングをするのかもしれないが、この点はさらに調査が必要だろう。

ちなみに、平成17年(2005年)から平成26年(2014年)までの10年間の平均で見ると、死亡・行方不明を含む事故全体では、男性が60.8%で女性が39.2%であるが、死亡・行方不明のみでは、男性が77.1%を占めている。

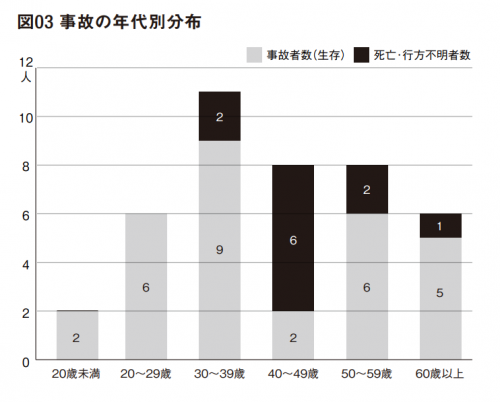

③年代別・男女別

次に、どの年代に事故が多いのかを見る。

事故の年代の分布が、ダイバー人口の年代別分布と一致していれば、行為主体の増加=事故の増加で(おそらく)説明できるが、そうではない場合は、別の原因を考える必要が出てくる。

図03は、死亡・行方不明を含む、事故全体の年代別分布である。

わが国のダイバーの年代分布は、20代後半から30代全般が最大のピークとなり、ほぼ正規分布をなしていることが知られている。

そのことを考慮すると、やや右(高齢者側)に寄っているものの、30代をピークにしていることがわかる。

ただし、20代が少ないのと、40代以上の占める割合が大きいのが目立つ。

特に、40代以上では、全事故者数に対する割合が53.7%に達しており、40歳以上のダイバーがこれほどの割合を占めるとは考えられないから、中高年(40歳以上)のダイバーの潜在的問題(身体能力の全般的低下や健康問題)に注目すべきことが求められよう。

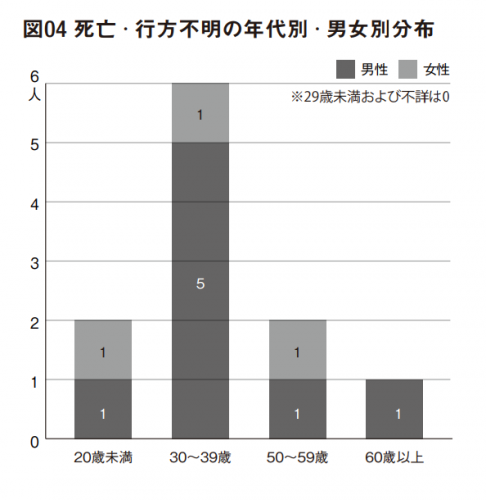

もうひとつ図04から見えてくるのは、死亡・行方不明の年代別分布であろう。

明らかに、40代から死亡・行方不明者数が増えていることが見て取れる。

死亡・行方不明のみを男女別に見てみると、前述した男性の死亡・行方不明が占める割合が多いことを再確認することができる。(図04参照)

特に40代の男性が突出して多い。

この世代のダイバー数は確かに大きい割合だが、印象としては「多すぎる」感がある。

ここでも、中高年ダイバーの潜在的問題を考えざるをえないことになる(他のスポーツや活動においても、近年の高齢化社会との関係で、中高年の社会参加・スポーツ活動における潜在的問題がクローズアップされていることにも留意したい)。

ダイビングは、水中での器材を使う活動であることから、特に器材の操作に習熟していることと、水中で落ち着いていること(快適にいられること)が重要である。

ダイビングそのものは、「自転車を運転するのと似ている」といわれるが(一度、乗れるようになれば、時間が経っても乗れる)、何年も自転車に乗らずにいて、しかも、慣れない自転車であれば、習熟するまで安定して運転できないことは理解できよう。

これは、ダイビングでも同じで、久しぶりにダイビングをする場合(ブランクダイバーという)、ただちに安定して落ち着いたダイビングをするのは難しいだろうと思われる。

しかし、ダイバーがどの程度の間隔でダイビングをしているかについてのデータは見当たらないし、事故ダイバーの「活動休止期間」も情報として上がってくることは多くない。

④事故原因

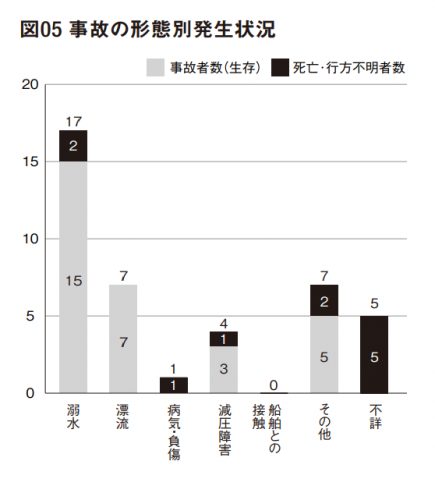

事故の形態別発生状況を見ると、圧倒的に溺水が多い。

スキューバダイビングは、水中で行われる活動であるから当然である。

海洋での活動であることから漂流が多いことも納得がいく。

このうち、病気・負傷に分類した事例はすべて外傷で、傷病者の潜在的疾病を疑わせるものは、不詳の項目に含めた。

そのほかには、パニックなどの反応を含めた。

減圧障害には、減圧症と動脈ガス塞栓症が含まれる(図05参照)。

ダイビング事故での形態においては、溺水が圧倒的に多いのは当然であろうが、溺水というくくりでは事故の状況が想像しにくい。

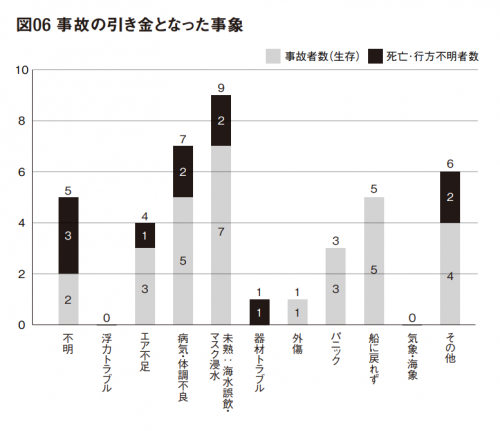

そこで、事故の引き金となった事象について分類してみると図06のようになる。

まず「不明」が多いことに気がつく。

特に、死亡・行方不明全体の3割近くが「不明」になっている(事故全体では、1割強)。

ダイビング事故の実態がわかりにくいのはこうしたところにあるといえるだろう。

次に、病気・体調不良が死亡・行方不明で2割弱、全体でも同様である。もっとも多いのが、「未熟; 海水誤飲・マスク浸水」という、器材の取り扱いに習熟していない・技術習得が完全に身についていないもので、全体の2割強に上り、死亡・行方不明でも2割弱を占める。

「パニック」も、こうした分類に含むこともできるから(パニックから海水誤飲や急浮上という事態もあり、また、海水誤飲からパニック・急浮上という事態もある)、これも含めれば、3割弱が「水慣れ・器材扱い」といった問題になる。

このデータでは、「エア不足」が4件と全体の1割弱になっていて、ここ数年の傾向とはやや異なる。

わが国のダイビング形態は、インストラクターが全体の水中活動を管理することが多いため(この点は欧米のスタイルと異なる)、「エア不足」はたまに生じる程度であったが、平成26年のデータでは、やや多くなっている。

残圧計が装備されていて、ダイバーはいつでも自分のシリンダー内の残圧を確認できるようになっている現在、「エア不足」という事態は、防止できるヒューマンエラーと考えられよう。

なお、「その他」の分類は、ロスト4件、漂流2件の計6件である。ロストや漂流は、ヒトのファクターと環境のファクターが大きいと考えられる。

事故予防のための事故報告に必要な情報とは

冒頭でも述べたが、ダイビング事故は、いったん起こってしまえば重大な結果になるおそれが高い。

そのため、何よりも予防が重要である。

事故予防には、その原因の詳しい調査が必要であり、それに基づいて、図01に述べた、「ヒト—器材—環境」のバランスを適切に保つ方法を考えなければならない。

海上保安庁の事故データからも多くのことがわかり、貴重なデータであるが、当該ダイバーのダイビング歴やブランクの程度などについては詳しいことはわからない。

また、病院移送後の事態(どのような潜在的疾病が考えられるか、死亡・生還の別など)も不明のものがある。

器材の問題については、一部に記載があるがまちまちな印象がある。

おそらく、事後の聞き取り調査によるものだと推察するが、これは現地の事故報告の書式が統一されていないためであろう。

そこで、より詳しい事故原因を知るために必要な項目を抽出してみることにする。

①ヒトに関する情報

ヒトに関する情報には、報告者の氏名・住所・立場・連絡先などが必要である。

後に、不明な点を問い合わせる必要ができた場合に、連絡できるだけの情報が含まれていなければならない。

事故者情報も、同じような情報が必要である。

個人情報保護の問題もあるが、了解を得たうえで氏名・性別・年齢も含まれなければならない。

事故報告書に氏名があるが性別・年齢が記載されていないものもあり、氏名から性別を予想できる場合もあるが、前述した事故の概要からは、性別・年齢が重要なファクターになる。

ヒトの情報では、ダイビング経験についての記述も必要である。

経験年数(できればC カード取得からの年数)、ダイビング本数、Cカードのランクなどがわかれば、どの程度水慣れ・スキルの習熟があるかが予想できる。

できれば、過去1年程度のダイビング本数、直近のダイビングの年月なども知りたい項目だ。

一定のブランクがあって、ダイビングを再開した場合、ヒトの要因が不安定になることは前述した。

さらに、事故者の病歴(あるいは、身体に潜在的問題があるかどうか)があれば、中高年の潜在的問題についてより深く考察することができよう。

②ダイビング事故情報

ダイビング事故情報はヒトと器材および環境のすべてが含まれる。

まず、使用器材についての情報がいる。

ドライスーツかウエットスーツか、ウエイト量、ダイブコンピュータ使用の有無、使用ガス(空気、ナイトロックス、トライミックスなど)、水深、潜水時間、水面休息時間などが基本となる。

そのほか、レンタル器材か自己所有か、器材にトラブルがあったかどうかなどの情報も重要である。

また、日帰りのダイビングなのか、何日か続くダイビング(その何日目の何回目のダイビング)か、現地到着の方法、前夜の睡眠や飲酒なども事故原因を探るうえで重要なファクターになる。

事故の場所、事故者を救助したのが水面なのか、水面下(水深何m)なのか、救助までの時間、人工呼吸の有無、CPR(心肺蘇生法)の有無、酸素の供給の有無、AED 使用の有無、救急車等の要請の有無、病院移送の有無、再圧治療の有無、事後の状況などが処置者も含めてわかれば、後に必要な情報を得るのに役立つだろう。

事故の発生状況に関する情報も必要である。

エントリーがビーチかボートか、事故は水面で起こったのか、水面下(水深何m)で起こったのか、海洋か湖か、海況はどうだったか、波高や水温、視程はどうか、単独潜水かバディダイビン

グか、バディをロストしたのか、あるいは、トレーニングかそれ以外(レジャー、テクニカルなど)か。

トレーニングでも最初の講習(OW)、アドバンスド(AD)、レスキュー(RES)、その他のトレーニングの別、また、トレーニング以外では、バディダイビングか(ガイドやインストラクターが同行しない)、ガイド付きダイビングかなどの情報も必要である。一般のダイビングであれば、ディープ・レック・ナイト・その他の区分もわかると分析に役立つだろう。

③事故の具体的な説明

何より重要なのは、一緒にダイビングをしていたインストラクターやダイバー、目撃者からの具体的な情報である。

できるだけ詳しく、事故の発生状況を、時系列を追って客観的に記述してもらうことができれば、事故原因の究明が進むものと考えられる。

以上に、ダイビング事故を解明するために必要と思われる項目を挙げたが、さらに必要な項目があるかもしれない。

ダイビング事故を可能な限り少なくするために、標準的な事故のレポートフォームを作成し、広く情報収集をすることが必要だと思われる。

また、項目の改善も考慮する必要がある。

ダイビング事故調査・研究機構

これらを設置して情報収集を

ダイビング業界では、これまでも安全に関してさまざまな努力を重ねていて、トレーニングも器材も昔と比べると格段に安全に配慮がなされていることは間違いない。

とはいえ、ダイビングが「誰もが楽しめる」活動となっている今日、なお事故が起こっていることも事実である。

ダイビングの安全のためには、いわゆる「ヒヤリ・ハット」の事例も含めて、より広範な事故情報を収集し、それに基づいた分析・安全のための提言が必要であることは、論を待たない。

わが国において、ダイビング事故の情報を収集している公的機関は海上保安庁のみであり、業界としての統一的な調査機関はないのが現状である。

ダイビング事故は、場合によっては訴訟に至ることも考えられるため、情報収集が難しい点もあろう。

しかし、今後さらに中高年ダイバーが増加することや、水に不慣れで技術不足なダイバー、あるいは、ダイビングの頻度が少ないダイバーが増加する可能性を考えれば、楽しく安全にダイビングを楽しむために、事故原因の究明とそれに基づく事故予防についての情報提供はますます重要になってくると考えられる。

個人情報に関していえば、現地ダイビングサービスからタンクを借りる際に、「万一の場合には、情報提供に協力する」旨の記載を申込書に掲載し、説明されていれば、事故情報の収集が可能なのではないだろうか。

もちろん、こうしたことは、業界全体で行われる必要があり、たとえば公益法人などの機関が「ダイビング事故調査・研究機構」ともいうべきものを設置して情報収集がなされれば、ダイビングの安全のためのより正確な情報提供が可能になるだろうと考えられる。

※統計データはすべて「海上保安庁」より

安全ダイビングのための15の提言集(連載トップページへ)

- Webを利用したダイビング事故情報の継続的な有効活用

- 海外ダイビングツアーにおける法的リスクについて

- パラオダイビング協議会における漂流事故への対策と有用性

- ドリフトダイビングの潜り方および注意点について

- 民間ダイバーと公的機関が連携したレスキューの可能性

- 海外の医療ネットワークを持つDANの果たす役割

- ドリフトダイビングのリスクヘッジ

- レジャーダイビング産業の現状と課題、解決の道筋

- 事故から見えるダイビングの安全と広範な情報収集の必要性

- 日本と海外における救難体制の違いと留意点 〜タイの事例を中心として〜

- 漂流などダイビング重大事故における保険の課題と解決策

- 漂流時にダイバーが取るべき行動と生死を分けるポイント

- ガイドやインストラクターの適切な事故時の対応 ~沖縄からの考察~

- アウトドアスポーツにおけるオウンリスク