海水魚25%以上の種が生息する、地球の0.1%に満たないサンゴ礁のしくみ

日本列島縦断中の19号は世界最大級らしいですが、台風や時化で海が大荒れの時には、南西諸島ではサンゴ礁が防波堤の役割をして、高波から陸地を守ってくれています。

ふと海を眺めて、沖に線状に白波が立っているのを見つけたら天然の防波堤=サンゴ礁に思いを巡らせてみて下さいね。

リーフエッジに外洋からの波があたり白波が立っている

サンゴとサンゴ礁は違う?

さて、「造礁サンゴとサンゴ礁はどう違うか?」とよく聞かれるので、今回はこれについて書いてみようと思います。

「造礁サンゴ」が動物のグループの名前であることは第3回(サンゴは動物?植物?それとも石?)で書かせて頂きました。

では「サンゴ礁」って何?

「サンゴ礁」とはサンゴや他の石灰質の骨格を持つ生き物の骨格が、長い時間をかけて積み重なった「地形」の名前です。

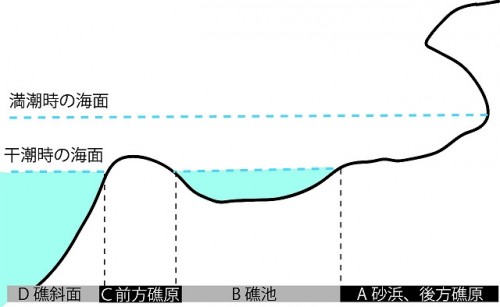

今回はサンゴ礁地形に関する専門用語がたくさん出てきますが、用語は覚えずとも、図を頭の片隅に入れていただき、自分がどの辺りで泳いでいるのか自覚できるようにしておくと、身の安全にも繋がると思いますのでサッと見てみて下さい。

サンゴ礁地形は、でき方によって裾礁(きょしょう)、堡礁(ほしょう=バリアリーフ)、環礁(かんしょう)と名付けられた3タイプに大きく分けられています。

それぞれのでき方についてはウェブ上でも他にすぐ探せますのでここでは割愛します。

ダイバーのメッカ、南西諸島を縁どる裾礁の地形

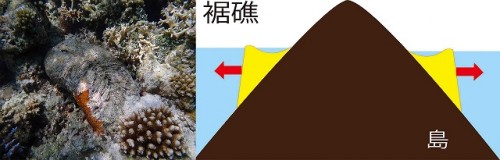

日本の南西諸島のサンゴ礁の多くは裾礁で、陸地周りの浅瀬を縁取るような形をしています。

左)サンゴの骨格が死んで堆積している様子。その上にまた新たなサンゴが育っている。右)裾礁のイメージ図。サンゴ礁は島を囲むように沖へ沖へと成長する

裾礁を断面図にしてみると、そこに様々な環境が作り出されているのがよく分かりますので陸側から順に見てみましょう。

(A)砂浜、後方礁原(こうほうしょうげん)

陸側から、満潮の時に波に削られてえぐられた岩があります(ノッチと呼ばれる)。続いてサンゴの骨格や貝殻が砕けてできた砂浜、後方礁原と呼ばれるいわゆる磯が続き、干潮の時には潮溜まりで磯観察が楽しめます

(B)礁池(しょうち、沖縄の方言でイノー)

海草が茂り、小さな魚がたくさん隠れています。ナマコやウニ、ヒトデ、ヤドカリ、タコなど観察できる生き物が一気に増えます。また場所によっては水面ぎりぎりまで成長した横幅数メートルにもなる巨大なハマサンゴが見られる大きなイノーもあります

(C)前方礁原(ぜんぽうしょうげん)

波当りに強いサンゴや海藻が生えていたり、水面に岩が出ていたりする所(礁嶺)もあります。初めに紹介した、波が当って白波が立つ場所は、この外洋側、礁縁です。リーフエッジと言った方が馴染みがあるでしょうか

(D)礁斜面(しょうしゃめん)

枝状、葉状など色々な形をしたサンゴや、それに隠れている生き物、色とりどりの魚たちを見る事ができます。ここからは外洋なので海の色も水深も深くなり、ダイビングで大物が見られる事もあるかもしれません

サンゴ礁地形は様々な環境を作り出しています。

これで南西諸島を飛行機から見下ろした時に、陸や島の周りを囲むように、サンゴ礁の海の青の濃淡がいろいろあるのも納得ですね。

このようなサンゴ礁地形が作り出すいろいろな環境と、そこに住む生き物を含んだサンゴ礁生態系。

地球全体におけるサンゴ礁の面積は0.1%に満たないですが、そこに9万種以上もの生き物、海産魚では25%以上の種が生息していて、サンゴ礁生態系の生物多様性の高さは熱帯雨林にも並ぶそうです。

また海外での研究例ですが、波の勢いを消す力は、サンゴが死んで岩だけになってしまったサンゴ礁よりも、健全なサンゴのあるサンゴ礁の方が2倍も高いことが試算されています。

海の豊かさ、天然の防波堤を次世代に残していきたいですね。

場所によってはリーフエッジまで1km以上あるので、ダイビングではボートで行くことが多いかもしれませんが、もしビーチから沖まで泳ぐ機会があれば、サンゴ礁が作り出す環境や生き物、海の色の移り変わりをぜひ楽しんでみて下さい。

サンゴ礁を科学する(連載トップページへ)

- なぜ日本のサンゴは世界に誇れるのか?「サンゴ礁を科学する」新連載

- サンゴ礁の消失による損害は年間に推定2兆円以上。サンゴを守る理由とは

- サンゴは動物?植物?それとも石?

- 増える、集まる、食べる、攻撃する…サンゴのいろいろな生態

- サンゴは何にストレスを感じているのか?白化とストレスの関係

- ダイバーだからできる、サンゴ保全のボランティア活動

- 海水魚25%以上の種が生息する、地球の0.1%に満たないサンゴ礁のしくみ

- サンゴも感染症になる⁉ わからないことが多いサンゴの病気

- 中国船のサンゴ密漁で話題の、深海に棲む美しい宝石サンゴ

- 海底の砂地が海洋酸性化を食い止める!? サンゴ礁の二酸化炭素ストレス

- 日本人なら知っておきたい、日本人研究者のパラオでの活躍 ~パラオ熱帯生物研究所~

- 魚は犬以上の嗅覚を持つ!? 体臭で敵を欺くサンゴ礁に棲む魚の擬態

- サンゴ分類のルネサンス期!? ~大西洋に浮かぶバミューダのサンゴ礁~

- 楽しみながら環境について考えるイベント「おきなわサンゴ礁ウィーク」開催

- 40年前の沖縄は今どうなっているのか? 日本サンゴ礁学会の若手優秀発表賞の研究

- まるで宇宙の星屑のようなサンゴの一斉産卵

- 一斉産卵だけじゃない!? サンゴの産卵いろいろ

- マイクロプラスチックから海を守ろう! ~海の生き物と微小ゴミの問題~

- サンゴの研究者が提案! ダイバーが意識すべき6つの潜り方

- 世界初のサンゴのゲノム解読でわかったこと

- サンゴに住み込む生き物たち ~健康なサンゴ群体“Coral Holobiont”~

- オニヒトデの駆除、サンゴの移植の是非 ~ダイバーにできること~