ミラーレス一眼被写体別撮影テクニック「ニシキテグリ」[前編]

AOIの超小型水中ハウジング「AOI UH-OM1」と軽量小型で水中での携行にストレスのないOM SYSTEM OM-1、超高速AFのM.ZUIKO DIGITAL60mmF2.8 Macro を使ったニシキテグリ撮影を解説します。

使用するカメラはOM SYTEM OM-1。2月22日にOM-1MarkⅡが発表になりました。水中撮影においての基本性能はOM-1もOM-1MKⅡもほぼ同じ、そして外観、寸法、ボタン、ダイヤルのレイアウトは2機種とも同じということでAOIの水中ハウジングUH-OM1では引き続きAOI UH-OM1が使用可能となります。

今回はニシキテグリの撮影ということですが、2回に分けてじっくり解説していきます。

前半のパートではニシキテグリを撮影するのに向いている季節や時間帯、おすすめのダイビングポイントなど概況的な情報とニシキテグリ撮影のためのカメラ設定や使いたいレンズの解説をしていきます。

今回はオーシャナ編集部のスイカさんに、実際にOM-1を使って撮影をしていただきました。

前置きや事前練習なしの一発ロケでどこまで撮れるか?

結果が楽しみですね。

後半のパートではニシキテグリの産卵シーンを清水が実際に狙っていきます。果たして産卵シーンに遭遇できるのか?

まだロケ前ですのでなんとも言えませんが、チャレンジしていきたいと思います。

上手く撮れましたら撮影のコツと撮影データを交えながら、撮り上がった作品について解説していきます。

ニシキテグリって?

ニシキテグリ (Synchiropus splendidus) は、スズキ目ネズッポ科の海水魚。英名はMandarinfish。

和名のニシキテグリは、体色が鮮やかなことからニシキ「錦」に由来していて、テグリ「手繰」は魚網によくかかって取れることから由来するとされているらしい。

体の大きさは、5cm前後で、サンゴ礁帯に生息しています。泳ぐスピードは決して速くないが、先が読めない動きをすることから、撮影は簡単ではありません。生息しているエリアが分かれば、曇天で薄暗い天気の時などに、ジーッと動かずにサンゴの中を見ていると見られます。日が暮れる前のトワイライトダイビングでは、比較的探しやすいとされています。

ニシキテグリに詳しいダイバーが見つかる!?

私が住んでいる沖縄本島にも、ニシキテグリの撮影ポイントがあるようなので調べてみました。

沖縄本島北部の今帰仁村でダイビングボート「大神丸」を運営する大神健太さん。

大神さんは漁師の経験を元に、漁場で見つけた魚影の濃い場所をオリジナルのダイビングポイントとして我々ダイバーに提供しています。

大神さんにニシキテグリがたくさん見られるダイビングポイントについて、教えていただきました。

左から大神船長、スイカさん、清水。3人で撮影の打ち合わせをしています

トレジャーパラダイス

○ポイントの紹介

今帰仁漁港から5~10分程度に位置するポイント。浅瀬のエダサンゴの群生や、白い砂地に広がるユビエダハマサンゴが見どころ。そこに群がる小魚やサンゴの間に潜む生き物たち、トウアカクマノミなどさまざまな生き物を観察できます。近くには連絡船「古宇利丸」という70年以上前の木造船が、ほぼ原型を留めたまま残っています。○いつから?

2023年の4月からポイントにしました。

○どうやって見つけたの?

もともと潜水器漁の漁場で、魚を獲っていたら、ビックリしてニシキテグリが飛び出してきました。ガイドダイバーに見てもらったところ、かなりの数がいることがわかりました。

○どのくらい素晴らしいの?

観察のしやすさと、生息数が多いこと。

○ニシキテグリ撮影での注意事項は?

すみかのユビエダハマサンゴに触れないように着底して撮影すること。

バランスを崩してもサンゴに触れないような位置で観察、撮影をすること。

○ニシキテグリ撮影の期間

12月から7月までの8ヶ月間

○ニシキテグリに会える時間帯

いつでも会えますが、太陽が出ているとほとんどサンゴの奥から出てきません。

写真を撮る、じっくり観察するなら夕方がおすすめです。

○日中でも会える?

かなり天候に左右されます。

明るいと難しいです。

雲が厚く、どんよりした日には見られることが多いです。

○撮影のコツ

ニシキテグリは近づきすぎると奥に逃げて出てこなくなります。

一定の距離を保つことでゆっくりと観察できます。

撮影ではズームを望遠側にセットしたり、マクロ撮影レンズを使うと良いと思います。

実際に日中のどんよりした日にテストでダイビングしてみましたが、じっくりワンダイブ集中すれば日中でも撮影は叶いました。

撮影ギア

今回はOM SYSTEMのマクロレンズM.ZUIKO DIGITAL60mmMacro F2.8を使った撮影です。

このレンズはオールマイティーなマクロレンズとして人気の高いレンズです。極小のウミウシからハゼやハナダイの仲間、大きな被写体ではクマノミやハナヒゲウツボなどにも幅広く楽しめるうえ、超高速のオートフォーカスが魅力のマクロレンズです。

今流行りの90mm Macroレンズも候補に入れましたが、下準備や練習なしの一発ロケなら60mmMacroの方が失敗が少なく、比較的近づいて撮影できるワーキングディスタンスが特徴なので難しさを感じないと判断しました。

カメラのセッティング

どの被写体を撮影する場合にでも、カメラをその被写体の撮影にフィットするようにチューニングを施します。

考え方と検討する機能とは、以下のとおりです。

- 被写体は動きが速いか? 連写で確率を上げる必要があるか?

- ドライブ(単写か?連写か?)

- 被写体の大きさは? 極小で目にピントを正確に合わせる必要があるか? AF性能優先?

- AFターゲットモード

- フラッシュ撮影か? LED撮影か?

- フラッシュON? OFF?

- 被写界深度がどのくらい欲しいのか?

- 絞り値&ISO

これらを一つ一つ確認してカメラにインプットする項目を検討します。

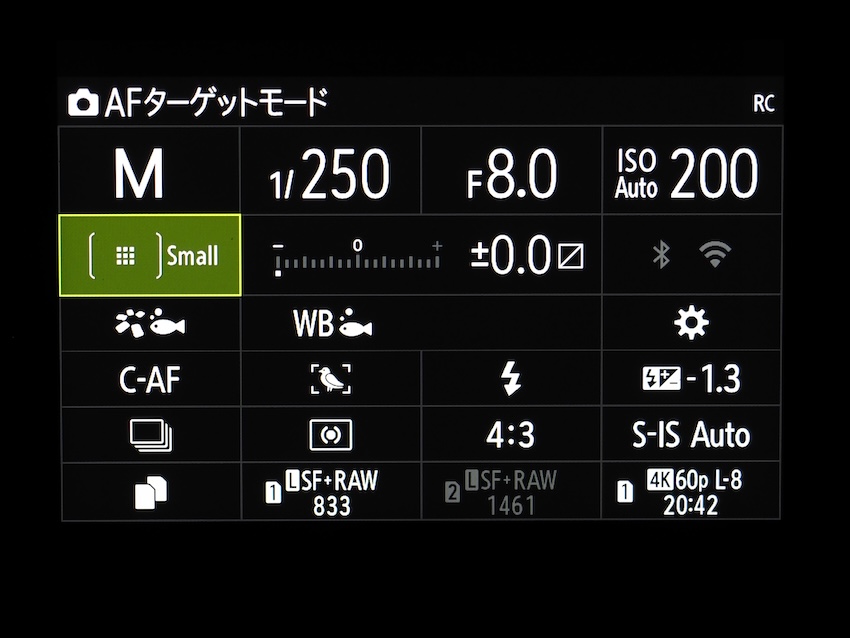

今回のセットアップは下記の通りです。

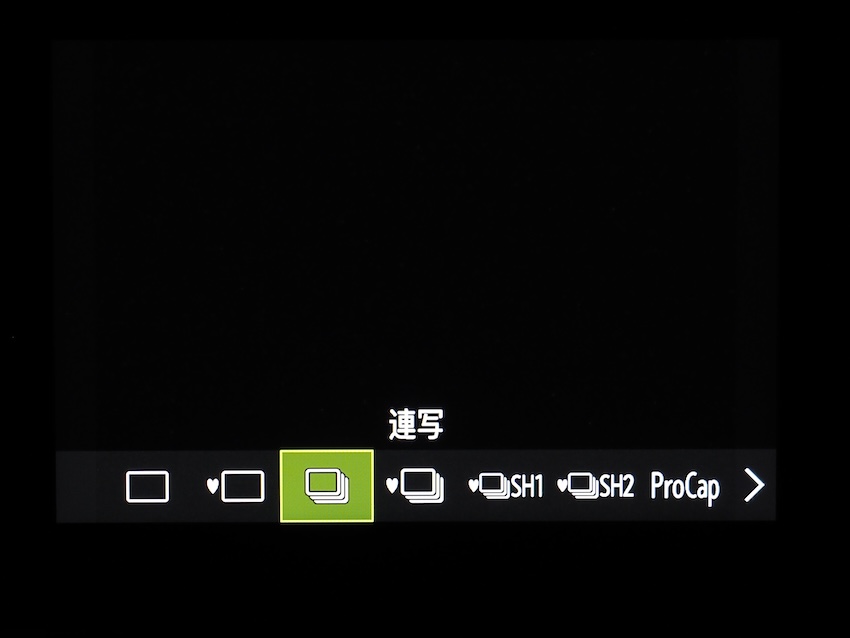

1. 被写体は動きが速いか? 連写で確率を上げる必要があるか?

→ドライブ(単写か?連写か?)

ドライブは連写にセットします。ピントが合った瞬間に連写、成功率を上げます。

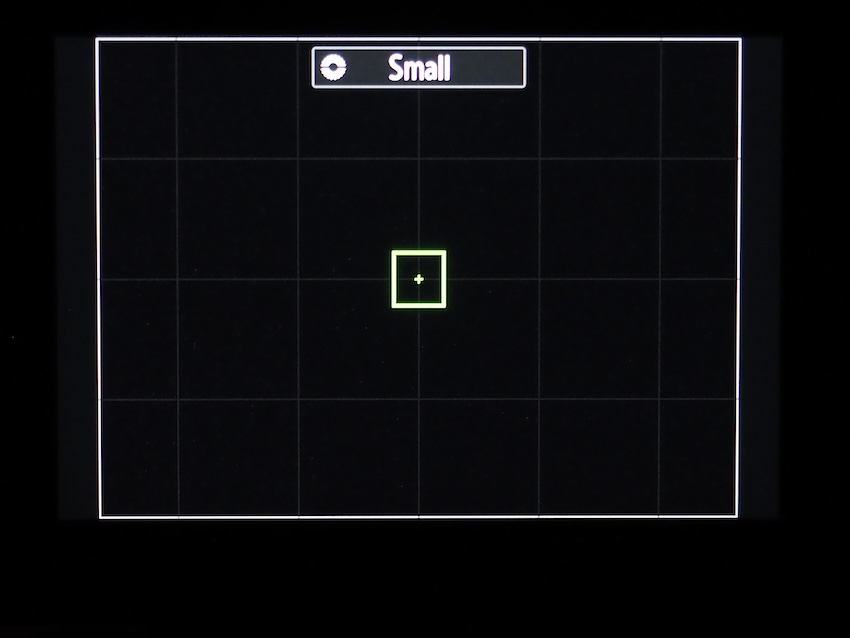

2. 被写体の大きさは? 極小で目にピントを正確に合わせる必要があるか? AF性能優先?

→AFターゲットモード

AFターゲットモードはSmall

AF性能重視

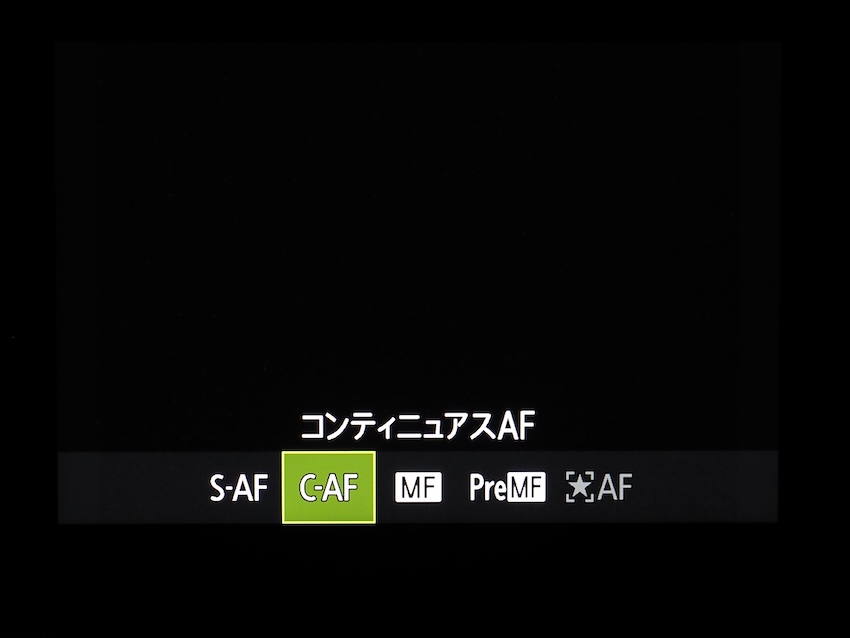

AFモードはC-AFレリーズ優先になります。

シャッターチャンス優先いつでもシャッターが切れます。

フラッシュ撮影か? LED撮影か?

→フラッシュON? OFF?

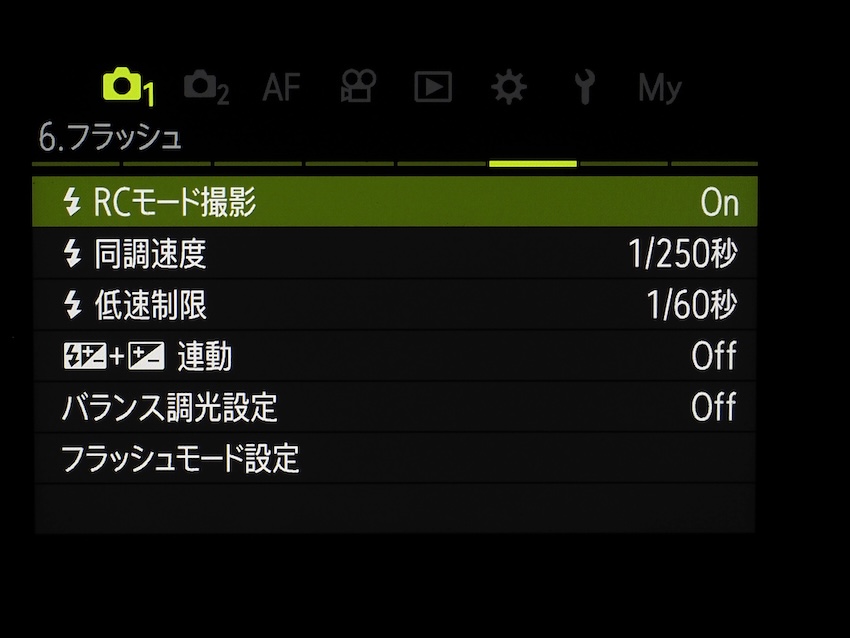

今回はフラッシュ撮影なのでフラッシュON。

RC/TTLモードを使って正確なフラッシュの光量調整をOM-1とQ1RCに任せて、被写体探しに専念します。

フラッシュはTTLを使用してAOI Q1RCを自動調光で駆動させます。露出はストロボ光のみになるので安定した光量を確保するためにTTL自動調光に明るさを託し、被写体を探し、オートフォーカスの調整に専念します。フラッシュ補正値は-1.3EV前後をチョイスします。Q1RCはダイヤルをRCの位置にセットアップします。

被写界深度がどのくらい欲しいのか?

→絞り値&ISO

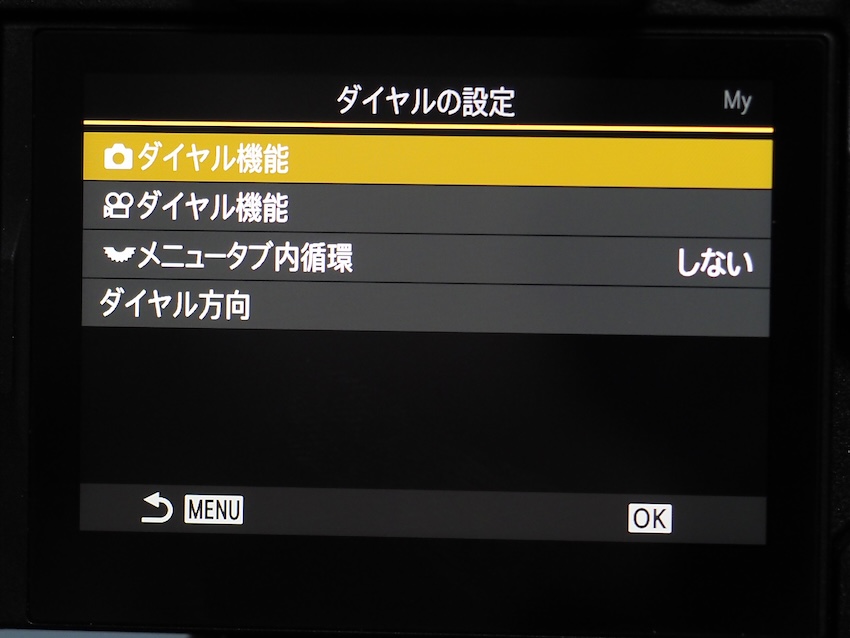

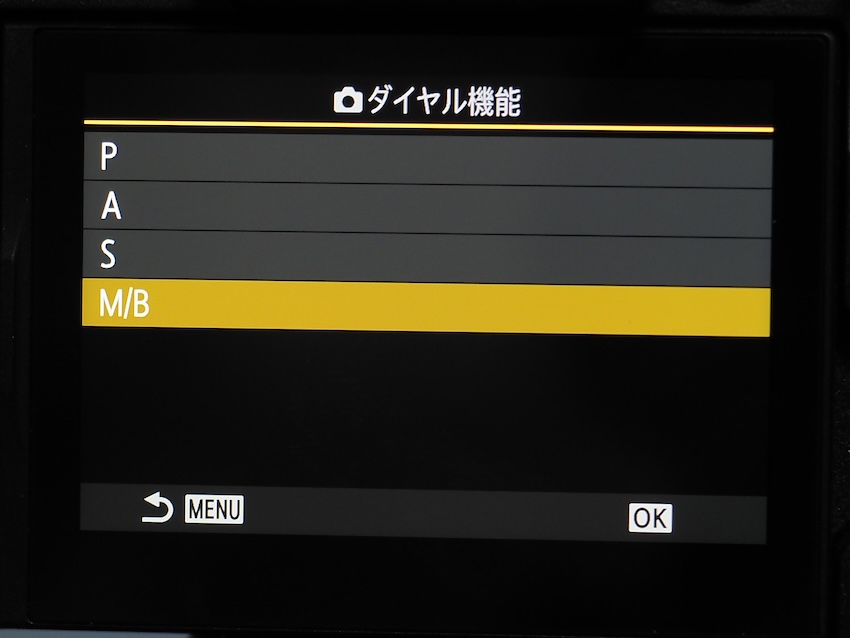

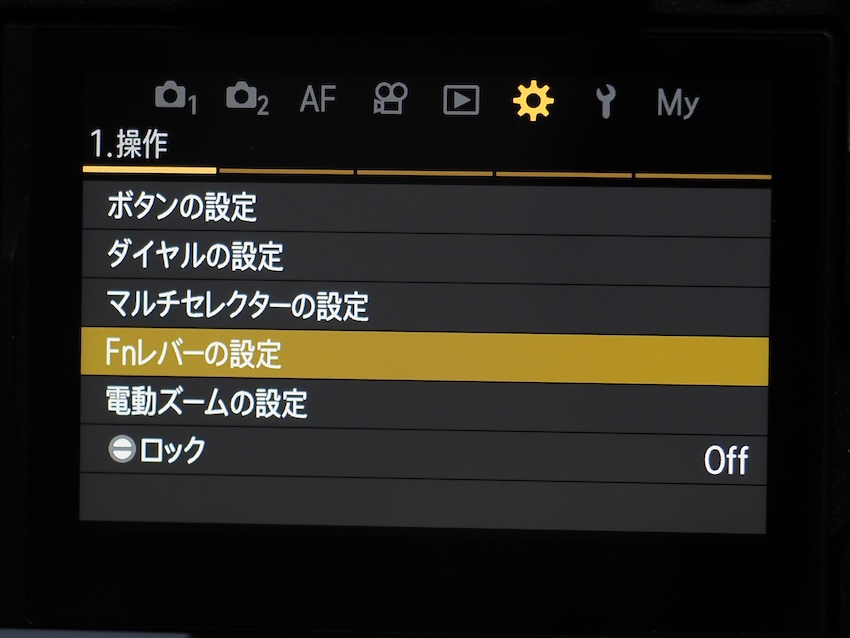

絞り値やISOは撮影時の明るさに合わせていくので、水中で操作がしやすいようにダイヤルのセットアップをしておきます。

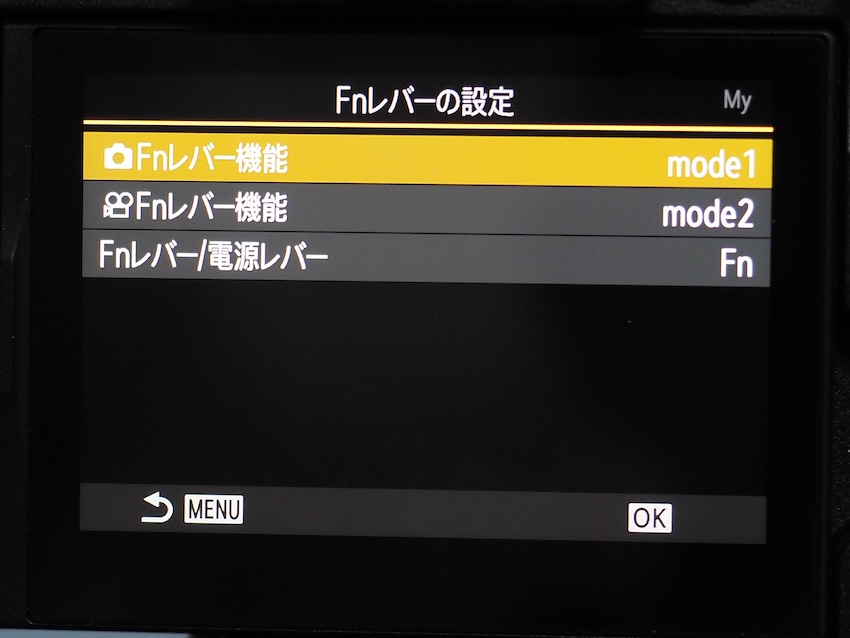

マニュアル露出モード設定時のカメラのダイヤルの設定。

レバー1の位置で絞りとシャッター速度

レバー2の位置でフラッシュ補正とISO感度

となるように設定します。

レバーの位置を変更することで異なる組み合わせの機能を、ダイヤルに割り振ることができます。

ボタン設定

ニシキテグリ撮影は暗い環境なのでナイトライブビューは必須。白色ライトを当てるとすぐに逃げてしまうため、海の生き物が認識しにくい赤くて暗いLEDライトを持っていきます。そのわずかな光でも、ナイトライブビューをONにすると驚くほど明るくモニターに映し出されます。

また、今回も押しやすいISOボタンには被写体認識「鳥」を割り振っておきます。誤作動を起こす場合には瞬時にOFFにできるように。

カメラ

OM SYSTEM OM-1

レンズ

M.ZUIKO DIGITAL60mmMacro F2.8

ハウジング

AOI UH-OM1

レンズポート

AOI FLP-02

補助光

AOI USC Q1RC×2

グリップ&ブラケット

MPBK-02

アーム&クランプ

AOI CP-02-SLR

赤色補助光

RGBLUE システム01+REDフィルター+NDフィルター+AOI LTP-02

今回使用した撮影システム

カメラ

OM SYSTEM OM-1

レンズ

M.ZUIKO DIGITAL60mmMacro F2.8

ハウジング

AOI UH-OM1

レンズポート

AOI FLP-02

補助光

AOI USC Q1RC×2

グリップ&ブラケット

MPBK-02

アーム&クランプ

AOI CP-02-SLR

赤色補助光

RGBLUE システム01+REDフィルター+NDフィルター+AOI LTP-02

RGBlueのLEDライトに、減光するためのNDフィルターをセット。NDフィルター(KENKO PRO ND-8 49mm)ND8は光量を1/8に減光できます。ニシキテグリは明るいライトを嫌います。RGBlue LEDライトを最小光量にしてもまだまだ明るいので、NDフィルターを使います。

赤い光ならニシキテグリが潜むエリアでライトを使用することが可能です。ライトがないとニシキテグリを探せない&オートフォーカスの動きが悪くなるので、嫌われない赤い光にチューニングする必要があります。

RGBlueライトの新機能「フラッシュモード2」

フラッシュモード2=フラッシュ感知 OFF モードです。カメラの内蔵フラッシュ、外部フラッシュのプレ発光を検知してLEDライトが消灯する機能。赤い光が映って色被りするのを防ぎます。

TTL機能を使う場合に外部フラッシュがプリ発光するタイミングでLEDを消灯させるので、マニュアル発光の場合には機能しません。

使用する場合には、メーカーによる追加機能のアップデートが必要です。AOI LTP-02 RGBLUEのLEDライトに搭載される光検知システムをより高精度に作動させるためにAOI製のライトパイプをRGBlueライトの受光部にセットします。

ここまでで、カメラの準備は完璧です。それでは、ここからはこのカメラを使ってスイカさんに撮影してもらいましょう。

一発ロケでニシキテグリ撮影にチャレンジ

ニシキテグリに合わせたカメラのセットアップは完璧。ということは誰が撮ってもいい感じに撮れるはず。ということで、ここからはオーシャナ編集部・スイカがチャレンジした体験談と感想をお伝えします。

前置きや事前練習なしの一発ロケ…といっても当日は合わせて3本ダイビングをしました。3本目が撮影本番、事前の2本は準備です。

昼に集合し、1本目の明るい時間はポイントの地形やニシキテグリがいる場所をチェック(明るいので全然出てきてくれませんでしたが…)。カメラの操作の仕方も確認します。

2本目では薄暗くなってきたので、暗さに合わせて自分好みの明るさに調整。フラッシュ補正やISO感度は操作しやすい位置のレバーに設定されているので、簡単です。

また、ダイバーが最近多く入ることで、ユビエダハマサンゴが折れてしまっていると聞いたので、良い撮影の仕方と悪い撮影の仕方の例を清水さんに撮影してもらいました。

移動時は砂を巻き上げないような水平姿勢をキープしながらゆっくりと泳ぐ。

サンゴより手前で着底してニシキテグリを探す。

この時も砂を巻き上げないように注意

サンゴの上に乗らない。

NG例。 サンゴに触れてなくても少し体勢を崩すとサンゴを折ってしまう危険があります

撮影システムには浮力の調整を施し、両手でしっかり構える。

重いカメラは左手を三脚がわりにすると安定します。

そして、3本目が本番。もしかしたらニシキテグリの姿だけでなく、産卵の様子も見られるかもということなので、期待大でエントリーしました。

エントリーしたのは18時45分ごろ。エントリー直後は薄明るかったのですが、あっという間に真っ暗になりました。ここで出番になるのが赤いライト。しかし、想像以上に暗い(笑)。

事前に大神さんから得た情報を頼りに、ニシキテグリのいそうな場所に向かう。すると、大神さんがすでにそこに着いていて「この辺にいるよ〜」と指差して教えてくれます。赤いライトを向けると確かにニシキテグリがニョロニョロとサンゴの間をゆっくりと縫うように泳いでいます。昼間は少しでも近づくとサンゴの奥に入ってしまっていましたが、暗さと赤いライトのおかげで逃げません。しかし動く。

砂を巻き上げないようにそっと膝とフィンの先を砂地につけ、ゆっくりと息を吐き脇を絞めてファインダーを覗く。

いない。

そう、肉眼で見つけてもカメラを覗くと立ち所に見失ってしまうのです。これが今回一番苦労した点で、何度もチャレンジしてニシキテグリをカメラ越しに捉えたら、もうそこから目を離さないということを心がけ、ようやく何度かのシャッターチャンスを得ることができました。

もうそこからは、がむしゃらにシャッターを切っただけ。

全然こっちを向いてくれません。

ですが、被写体認識「鳥」モードにしているので、よく動くニシキテグリに自動的にピントを合わせてくれています。カメラのセットアップはバッチリで、あとは私のアプローチなど技術の問題というのがよくわかりますね。

正直この日は産卵もせず、ニシキテグリも3個体程度しか見つけられなかったので、ダイブタイム1時間のうち、体感としては20〜30分程度粘って撮影できたかなという感じでした。エキジットしてすぐに「清水さん、全然撮れ高ないかもしれません…涙」と報告したほどです(笑)。

しかし、上がってからカメラの記録を確認すると、そこにはきれいに映ったニシキテグリが…!

ニシキテグリ

感動の一言です。実はニシキテグリ大好きな私は、自分の撮影した写真を見ながらずっと「かわいい〜かわいい〜」と言っていました。カメラの設定やセットアップがここまでできていれば、きちんと被写体にカメラを向けてシャッターを押すだけでこれだけ撮れるんです。とにかくシャッターを押すこと。これが大事です。

また、同時に事前に同じポイントを潜ったり、陸で生き物の動きやいる場所を詳しい人に聞いたりすることも大変重要だと感じました。そして、水中では一番詳しい人やガイドについていくこと(笑)。今回は大神さんにずっとついていきました。

何の準備もなしにこれだけの撮れ高があったのは、清水さんと大神さんのおかげです。ありがとうございました!

かわいい〜

はい、ということで今回はニシキテグリの撮影にチャレンジ!でしたが、被写体の特性や撮影環境に応じたカメラのチューニングが大切なんですね。

それと進化し続けているデジタルカメラの機能を理解するには、撮影者が進んで知識や手順や調整方法をアップデートする必要があると言うことですね。

その上でローカルのスペシャリストにアドバイスをもらうこと。この3つの要素を満足させることでビギナーでも大収穫の水中撮影になります。

清水氏の水中撮影教室でもっと学びたい方はこちら↓

▶︎マリーンプロダクト水中撮影教室

ミラーレス一眼 水中撮影徹底ガイドby清水淳(連載トップページへ)

- デジタル一眼レフ・ミラーレス一眼・コンパクトデジカメの違いとは?

- 水中撮影にミラーレス一眼は本当に良い?初心者スイカが試した感想と清水氏の解説

- ミラーレス一眼で水中マクロ撮影にチャレンジ!操作は手軽、画質もキレイ、苦労した点は?

- ミラーレス一眼OLYMPUS PENの新型EPL-10用ハウジングセットアップ解説

- 【決定版】ミラーレス一眼「OLYMPUS PEN E-PL 9/10」を水中撮影に使う時のカメラの設定を徹底解説

- 【新製品レビュー】11/18発売ミラーレス一眼OM SYSTEM OM-5を水中撮影レビュー

- ミラーレス一眼OM-1に任せてメキシコ・セノーテを撮影! 作例&撮り方大公開

- ミラーレス一眼「OM SYSTEM OM-1」の水中マクロ撮影

- ミラーレス一眼でホエールスイム撮影! OM SYSTEM OM-1を使用した撮影システム、設定、コツを紹介

- ミラーレス一眼「OM SYSTEM OM-1」の水中ワイド撮影

- 水中撮影機器メーカーAOIの2023年新作ハウジング、レンズポートとは? 水中写真家・清水淳が解説

- ギンガメアジの群れ@粟国島を簡単キレイに撮影するには? 清水淳が徹底解説

- 絶景!渡名喜島の緑の絨毯とオレンジ色の小さな魚の群れをミラーレス一眼で撮影解説

- 初めてのミラーレス一眼におすすめのOLYMPUS EM-10MarkⅣとAOIのNEW水中ハウジング使い方徹底解説

- 水中マクロ撮影ビギナーにおすすめのマクロレンズと撮影方法 ミラーレス一眼徹底解説

- GoPro用マクロレンズ「AOI UCL-03」が登場 GoPro水中撮影は新たな領域へ!

- 動きが速い被写体のマクロ撮影〜マシンガン・マクロシューティング〜

- AOIの新製品情報 メタル製GoProケース他2点を水中写真家・清水淳が解説

- ミラーレス一眼被写体別撮影テクニック「ウミウシ」の撮り方 前編

- ミラーレス一眼被写体別撮影テクニック「ウミウシ」の撮り方 後編

- ミラーレス一眼被写体別撮影テクニック「ニシキテグリ」[前編]

- OM SYSTEM 「OM-1」と「OM-1MarkⅡ」 水中撮影での進化徹底解説

- ミラーレス一眼被写体別撮影テクニック「ニシキテグリ」[後編]

- ミラーレス一眼被写体別撮影テクニック「ケーブ撮影の楽しさ」

- STOP! 水没ミラーレスハウジング 修理依頼から考えるメンテナンスのコツ

- アクションカメラ×AOI UWL-03ワイドレンズ水中撮影レビュー! 最新GoPro、Insta360など4機種比較

- AOIの新製品「AOI UH-A7IV」レビュー! SONY α7Ⅳで撮るチュークに眠る沈船たち

- 世界最小最軽量のSONY カメラ用水中ハウジング 「AOI UH-A7CⅡ」レビュー

- 高性能ストロボやSONY A7CⅡ対応軽量ハウジングなど、AOIの新製品が遂に日本上陸

- 世界最小・最軽量のフルフレームが水中へ ― SONY α7CⅡ × AOI UH-A7CⅡで挑むチューク沈船 ―